ビジネスの現場でよく耳にする「オペレーション」という言葉、意味を明確に説明できますでしょうか。実は、ビジネス用語としての「オペレーション」は、使われる状況や業種・業界によって指している内容が異なる場合があります。

この記事では「オペレーション」についてシーン別に意味をご説明します。また、最も一般的な「ビジネスオペレーション」という定義において、具体的な取り組みと改善方法もご紹介します。

オペレーションの意味

最初に最も一般的な意味についてご紹介します。ビジネスにおけるオペレーションが指す意味は「業務の流れやフローと、それを進行させるための活動」となります。「オペレーション」という言葉単体で使う場合もあれば、「ビジネスオペレーション」という言い方をする場合もあります。

もう少し詳しく説明すると、どんな業務や事業においても、複数の作業が組み合わさって一つの業務フローが構成されています。例えば、ECサイトであれば、注文を受ける→商品を確認する→梱包→発送、といった具合です。オペレーションはこういった業務全体の流れを指して用います。

効率的な業務管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

オペレーションの類義語

言葉をより精緻に理解するために、オペレーションの類義語を以下に記載します。混同して利用してしまっている場合がないかチェックしてみてください。

| 単語 | 意味 | 使い方 |

|---|---|---|

| マネジメント | 組織やチームの管理。 経営や運営という意味合いも。 | 「営業部をマネジメントする」 「部長に必要なマネジメント力」 |

| ディレクション | 指示、指揮、進行管理。 プロジェクトや事業が円滑に 進むように管理・指揮をする。 | 「制作をディレクションする」 「プロジェクトのディレクション」 |

| コントロール | 調整、制御。 物事の量や状態が適切になるよう 調整を実施すること。 | 「事業リソースのコントロール」 「チームのコントロールが効かない」 |

| ハンドリング | 業務をさばく、対応、処理。 特定の課題や目標に向けて 対処していくこと。 | 「エラーをハンドリングする」 「トラブルのハンドリングを担当」 |

利用シーンによって変わるオペレーションの意味

本来の「オペレーション」という言葉は、ビジネスシーンに限らなければ、以下のように多様な意味を持ちます。

1 機械などの操作。運転。

引用: weblio辞書 オペレーション【operation】

2 中央銀行(日本では日本銀行)が手持ちの有価証券を売買して金融を調節する市場操作。オペ。

3 作戦。軍事作戦行動。

4 外科手術。オペ。

ビジネスにおいても業種・業界によって、オペレーションという言葉の意味や用いられ方が少々異なる場合があります。以下に代表的なものをいくつか記載します。

効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

IT業界やシステムにおけるオペレーション

主にソフトウェアやシステムの保守・運用の活動を指します。あらゆるソフトウェアやシステムを安定して稼働させるために、定期的なメンテナンスや保守が必要不可欠です。システムの性質にもよりますが、エラーやトラブルへの対応とは別に、恒常的に発生する対応は作業手順や操作の流れが決まっている場合がほとんどです。

具体的には、システムの利用状況確認やステータスを表す数値のチェックや、エラー有無の確認、システムから出力されるログ(動作履歴)のモニタリングなどがオペレーションに該当します。

大規模な会議やイベントにおけるオペレーション

円滑にイベントや会議を運営するための段取りや運営活動全般を指します。また、イベント・会議においてのオペレーションという言葉は、当日の流れやコミュニケーション、人員配置など円滑に進行させるための取り組みを表すことが多いです。

- コンテンツと進行の流れ

- 運営メンバーの役割、配置、動き

- トラブル発生時の対応

- スタッフ同士の連携体制、連絡体制

飲食業界におけるオペレーション

店舗の運営のための手順や指示命令系統、サービスの提供方法などを総括してオペレーションという言葉が使われます。「店舗オペレーション」と表現される場合もあります。このケースでも店舗運営を総括的に表現しますが、もう少し具体的な内容だと以下のような業務を指して、オペレーションという言葉が使われます。

- 店長やスタッフとのコミュニケーションラインや指示命令系統

- 1日のうち開店から閉店までで行う決まった作業や業務の流れ

- お客様から注文が入ってからサービスや料理を提供するまでの流れ

対象とする作業に応じて「バックヤードオペレーション」「フロアオペレーション」「キッチンオペレーション」というように細分化されます。

効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

アパレル・小売業界におけるオペレーション

生産管理や販売管理を指してオペレーションという言葉が利用されます。生産管理は企業の経営計画や目標に基づいて、一定期間の生産量を計画し、計画を実現するために生産工程や調達、在庫管理を包括的にマネジメントする活動を指します。生産管理は具体的には以下の要素から構成されます。

- 生産計画 : 特定の期間において、何をどれだけ生産するのか

- 需要予測 : 過去の実績や現在の状況からどれだけ売れそうかを予測

- 調達管理 : 生産に必要な原材料の調達に関する管理

- 工程管理 : 生産プロセス全体の継続的なマネジメント

- 品質管理 : 生産された製品やサービスの品質をチェック

- 在庫管理 : 製造プロセスの各工程において発生する在庫を適切に管理

- 出荷管理 : 品質を保ったままお客様のもとに届けるための物流管理

- 原価管理 : 原価を様々な視点で分解して状況を把握する

- 開発管理 : 既存製品のアップグレード、生産方法の新規開発

詳細について把握したい方は生産管理についてまとめた記事をあわせてご確認ください。

金融業界におけるオペレーション

金融業界においては主に2つの意味があります。1つは冒頭で説明した意味とほとんど同じです。金融機関において業務を円滑にミスなく進行するための活動や作業を指してオペレーションという言葉を用います。

2つ目の意味として、少々専門的ですが中央銀行による「公開市場操作」を指します。日本の場合は日銀が金融市場の調整のために、民間金融機関を対象に国債の売買や貸金貸付などの業務を実施。この活動がオペレーションに該当し、「オペ」と略されることもあります。

オペレーションには、大きく分けて、日本銀行による資金の貸付けや国債の買入れなど、金融市場に資金を供給するオペレーションと、日本銀行が振り出す手形の売出しや日本銀行が保有している国債の買戻条件付売却など、金融市場から資金を吸収するオペレーションがあります。

引用: 日本銀行 「オペレーション(公開市場操作)にはどのような種類がありますか?」

オペレーションのマネジメント方法

オペレーションの言葉の意味や利用シーンについてはご理解いただけたかと思います。

オペレーションを管理・管轄することを「オペレーションマネジメント」と言います。ここからは、実際のビジネスでオペレーションという考え方を活かすためのポイントとステップをご紹介します。

オペレーションマネジメントとは?

経営戦略や事業戦略など、事前に決められた目標を達成するために、人・モノ・金・情報などリソースを最大限活用し、スケジュールどおりに事業を進行、成果を挙げるためのマネジメントを指します。特に“着実に実行する”という部分を指す場合が多く、計画を絵に描いた餅にしないための取り組みになります。

オペレーションマネジメントについて解説している記事も参考にしてください。

オペレーションマネジメントのステップ

前述のとおり、オペレーションは事業戦略の実行部分を指した言葉ですが、マネジメントにあたっては、実行の前後、つまり「計画」と「振り返り」も重要な要素になります。全体の流れはPDCAサイクルのフレームワークで捉えることがおすすめです。Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の流れを意識しつつ、Do(実行)部分を集中的にコントロールすることが重要になります。

ここではオペレーションマネジメントの観点で各ステップのポイントを簡単にご紹介します。

1. Plan(計画)

目標/ゴール・目的について策定します。ここで重要なのは最終的な目標だけでなく、どのように目標を達成するのかという方法を明確なスケジュールとともに決定することです。可能であれば、具体的なアクション(誰が、何を、どのように、いつまでに)まで決められると理想的です。プランニングの段階で、具体的アクションが精緻化できると、次の実行フェーズに取り組みやすくなります。

2. Do(実行)

オペレーションの最重要フェーズです。スケジュール通りにリソースを活用しながら意図している成果を挙げられているかを継続的にモニタリングします。計画どおりに進行しない場合やトラブルが発生した場合も臨機応変な対応をすることで目標の達成に近づけるかどうかが手腕を問われる部分になります。

3. Check(評価)

実行の結果の良し悪しを確認、反省します。計画していた目標やアクションがどれだけ達成できたか評価しましょう。振り返りには様々なフレームワークや手法が存在します。ビジネスの現場で活用できる様々な振り返り用のフレームワークを紹介した記事がありますので活用してみてください。

また、評価は実行(Do)の途中でも細かく実施することを強く推奨します。よくある誤りとして、全ての実行が完了してから評価を行う場合がありますが、これでは実行中の軌道修正が柔軟にできません。臨機応変に対応するためにも、頻繁な改善と細かい修正を心がけてください。

4. Act(改善)

評価・振り返りを受けて、次の実行プランに反映させる取り組みです。評価は、ただ評価するだけでは意味がなく、改善点や課題を見つけ出し次のアクションに活かしていくことが重要です。必ず実行可能な粒度まで反省を落とし込み、より良い成果に繋げてください。

効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

オペレーションの改善

業務オペレーションには、プロジェクトのように「1回しか発生しないもの」と、ルーティン・定形業務のように「何度も発生するもの」の大きく2種類があります。もし、オペレーションの対象業務が「何度も発生するもの」である場合、オペレーションを改善することで、その後の業務生産性を大きく改善できます。ここでは、オペレーションの改善に取り組む場合の流れとステップごとのポイントについて簡単にご紹介します。

オペレーションの改善によって得られるメリット

主に以下のようなメリットがあります。ご自身の業務やチームの課題を解決できそうなメリットがあるかご確認ください。

業務品質が安定・向上する

業務オペレーションの改善は製品や成果を生み出す仕組みの改善に他なりません。手順や方法などを最適化することで、業務品質の安定と向上が見込めます。

トラブル発生時の対応が容易になる

オペレーションの真価を問われるのはイレギュラーやトラブルが発生した場合です。業務オペレーションが改善されることで、想定外に対応するための可用性を生み出すことが可能になります。

職場環境の改善に繋がる

チーム内部のコミュニケーションの円滑化もオペレーション改善施策の一つに該当します。それにより、メンバー同士の意思疎通が改善され、より快適な職場環境の実現に繋がります。

事業の投資対効果の改善

オペレーションが改善されることで、より少ないリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)でより多くの製品、高品質なサービスを生み出すことが可能になります。投資対効果について説明している記事もご参照ください。

オペレーション改善の流れ

既存のオペレーション改善は以下の流れで取り組みます。PDCAサイクルにおけるAct(改善)フェーズの具体アプローチとしてご参考ください。

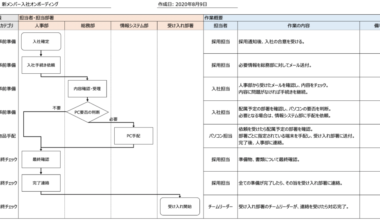

1. 現在のオペレーションを明らかにする

最初に取り組むのは現状把握です。業務ヒアリングなどを通じて、どのような流れで業務が進行しているのかを把握します。現状把握に取り組んだ結果は、フローチャートや業務手順書の形で可視化すると良いでしょう。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

2. 改善点を見つける

現状把握の結果から改善点を探しましょう。業務ヒアリングの際に作業に取り組むメンバーから挙がった声を参考にすることが有効です。定量的に判断する場合は業務の各ステップにおいて、多くの人員が割かれている部分や、長い時間がかかっている部分が無いかを確認しましょう。課題が見つかったら原因の究明にも同時に取り組んでください。実際の業務を観察したり、作業メンバーに意見を聞いたりすることが有効です

効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

3. 業務オペレーションの変更

改善点が見つかったら、実際にオペレーションの改善に取り組みます。原因によって改善方法は多岐に渡りますが、以下のようなアプローチがありますので、活用できそうなものが無いか参考にしてくだい。

実際の改善活動にあたっては、業務改善に関する記事をまとめたカテゴリもご参考ください。より生産性高く業務を遂行することが可能になります。

オペレーションの管理

これまでのフローが変更されると、現場担当者は慣れないフローに対応しなければならず負荷がかかります。改善に取り組んだ後は、安定的に業務を運用するための管理が必要になります。特にオペレーション業務は日常的なもの且つ業務フロー全体に影響するため、素早く定着・運用できなければ業務全体がストップしてしまいかねません。

オペレーションを管理するためには、業務を軌道に乗せるための「定着」と、実行した後の「運用」の2軸に分けて考えます。

定着のためのポイント

定着の設計は新しい業務に慣れてもらうために必要です。具体的な施策としては、トップダウンで指示出しをするだけではなく少人数ずつ集めて背景や意図を説明する、始めの2週間はマネージャーを通して細かくサポートに入ってもらう、などがあります。目安として業務開始から2週間〜1ヶ月程度で定着できないとそのまま流れてしまいかねませんので、可能な限り早く定着できるよう心がけてください。

具体的な運用・管理の方法

業務が定着したら、安定的な運用を継続するための業務管理を行います。管理の方法としてはタスク管理と同様、excelまたはツールを用いることが一般的です。業務フロー全体と、フロー内の細かいタスクを分けて管理できると理想的です。具体的なツールについてはタスク管理に関する記事で紹介しているものを参考にしてください。

また、弊社で提供しているサービス「octpath」でもオペレーションを管理いただけます。

オクトパスは、業務プロセスと合わせてマニュアルやチェックリスト、作業記録も合わせて管理できるツールです。定型業務に特化しており、同じ業務テンプレートを何度も複製できるため、オペレーションの管理に最適です。詳細はサービスサイトより確認してみてください。