オペレーションマネジメントとは、業務の流れやその運用に関わる一連の活動を管理することです。 業務の流れや遂行のための活動を体系的に捉えるこの手法は、業務を円滑に進めるうえで欠かせない考え方です。 オペレーションマネジメントの基本的な意味や役割、押さえておくべきポイントについて、具体例を使いながらわかりやすくご紹介します。

業務フローの可視化・効率化には 業務フロー作成・業務改善ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

オペレーションマネジメントの概要

そもそもオペレーションとは

オペレーション(operation)は直訳すると「操作」「作業」「業務」という意味を持ち、ビジネスシーンでも同様に「業務の流れやフローと、それを進行させるための活動」を意味します。

細かい定義はありませんが、定型業務と言われるような、繰り返し発生する且つある程度流れのある業務を指すことが多いです。業種や業界、対象範囲は問わずどんな企業でも必ず発生します。

参考: オペレーションとは?意味とビジネスでの利用シーン

オペレーションマネジメントとは

オペレーションマネジメントはその名の通り、業務やプロジェクト上の目標を達成するためにオペレーション全体を管理することを指し、特に業務の「実行部分」を管理することを意味します。マネジメントという名称であるものの、一般的なマネジメントで表されるような、メンバーのフォローをするニュアンスとは異なるため注意が必要です。

オペレーションマネジメントの目的

オペレーションマネジメントの最終目的は、企業の目指す姿(ビジョン・パーパス・バリュー)や、業務・プロジェクトにおける指標を達成することです。

当然ではありますが、業務やプロジェクトを進行する際には計画と実行がセットで必要です。計画の正確性ももちろん重要ですが、計画を計画のままで終わらせないためには、それらを緻密に実行していくこと、状況に応じて計画そのものを修正していくことが求められます。オペレーションマネジメントによって人・モノ・カネ・情報などのリソースを管理しながら業務を進行することで、スムーズに目標達成へ向かうことが可能になります。

業務フローの可視化・効率化には 業務フロー作成・業務改善ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

オペレーションマネジメントの重要性

企業としての競合優位性になりうる

オペレーションは各作業者が日常的に実行するもので、“細かい作業”、“工夫の余地がない部分”と思われがちです。ただし実際には、日常的な取り組みである分企業の文化や価値観が反映されやすい上、それらは一朝一夕で構築できるものではないため、企業における最大の優位性にもなりえます。オペレーション自体が競合優位性になっている状態をオペレーショナルエクセレンスと言い、ビジネスモデルが模倣されたり、後から類似する事業・サービスが出てきたりした場合にも他社に負けない要素になります。それほど、企業における生産活動の成否を分ける要素になり得ます。

継続的な業務効率化に役立てられる

オペレーションマネジメントでは業務全体の流れから手順・チェックすべき観点まで、詳細に理解する必要があります。業務に関わる情報を継続して管理する中で、業務上で生じる課題に気づきやすくなり、その結果、改善すべきポイントが見えやすくなります。また、業務の上段部分から具体的な部分までを理解できる分、最適な改善策を立案しやすい取り組みでもあります。

業務フローの可視化・効率化には 業務フロー作成・業務改善ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

オペレーションマネージャーの役割

オペレーションマネジメントは事業・プロジェクトの目標達成に大きく関わる重大な業務のため、専任のマネージャーを配置することも多いです。

前提として、オペレーションの指す内容は企業や事業によって様々なため、オペレーションマネージャの仕事も多岐にわたります。

ただし、どんな業務であっても完璧に計画通り実行できることはありません。計画と現状の差分を確認しつつ必要があれば計画を修正し、トラブルへの対処を行うことがオペレーションマネージャーに共通する役割となります。

例えば、以下のような観点で常に業務を把握しておくことが求められます。

- 業務の開始から終了までの各ステップで遅延や待ちが発生していないか

- 一部の担当者に業務が偏っていないか

- 人員と業務のボリュームは適切か

- 作業品質は保たれているか

- エラーやインシデントが起こっていないか

また、管理対象によっては、以下のように直接オペレーションに関わらない業務も存在します。最終的な目標達成のために必要な全ての管理業務を担うとイメージしていただくと良いかと思います。

- 競合、顧客ニーズの収集・分析

- 報告、短期・中長期計画、マニュアルなどの資料作成

- 業務進行における工数やパフォーマンスの集計・分析

- 必要なツールの検討・導入

- 移動や入社時の研修、引き継ぎ、教育

- メンバーのメンタルフォロー

業務フローの可視化・効率化には 業務フロー作成・業務改善ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

オペレーションマネジメントで実践すべきこと

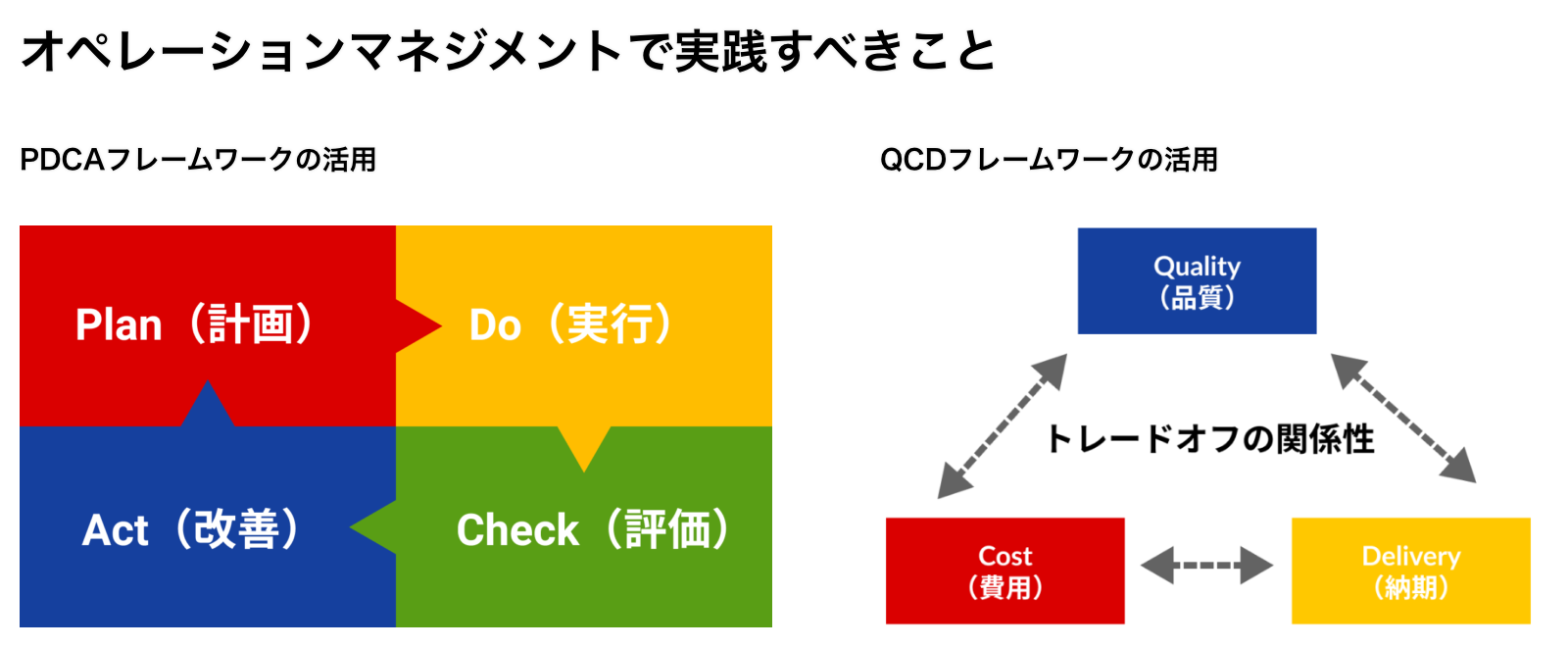

オペレーションマネジメントの実践方法は業種や業界によって異なりますが、共通して「PDCA」を用いることがおすすめです。

ご存じの方も多いかと思いますが、PDCAはPlan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のそれぞれの頭文字を取った言葉で、事業やプロジェクトを進めるときのステップを表したフレームワークです。「PDCAサイクル」と表現するように継続的な改善を前提として実行する考え方で、P→D→C→Aのそれぞれがステップと順序を表しています。

PDCAの流れに合わせて、オペレーションマネジメントを行う方法について解説します。

Plan: 計画

まずは、オペレーションにおける目的を確認した上で、達成するための計画立てを行います。オペレーションマネジメントにおいては日々の業務管理が重要なため、最終的な目標だけではなく、以下のように細かなスケジュールやアクションの内容まで定めます。

- 各作業の工数

- 求める作業の品質

- 予算

- 目標達成までのスケジュール

可能な限り具体的なアクション(誰が、何を、どのように、いつまでに)まで決めておくことが理想的です。そのまますぐに動き出せるレベルまで細かくイメージをしておくことで、無駄なく動き始めることができます。チェックリストのような形でまとめておくと分かりやすいです。

また、オペレーションに関わる目標は、QCDの観点に沿って考えることがおすすめです。「QCD」とは、生産管理の軸となる3つの単語の頭文字をあわせた言葉で、生産管理の観点・指標として用いられています。管理の対象は形のある”製品”にとどまらず、無形の”サービス”に対しても適応できる考え方です。

- Q: Quality(品質)

- C: Cost(費用)

- D: Delivery(納期)

QCDを用いる際は、これらの3要素はトレードオフ(一つの要素を改善するために別の要素を犠牲にしなければならない)関係にあるということに注意してください。分かりやすい例として、Qualityを向上するにあたり、ミスを防ぐためダブルチェックを行うとした場合、反対に確認のための時間が余計に必要となり、Deliveryに遅れが発生します。

QCDの詳細について解説している記事もありますので、参考にしてください。

Do: 実行

オペレーションマネジメントにおける最重要ステップになります。

計画通りに業務が進行しているかどうかを継続して確認し、何某かの問題が発生した場合は即座に対応します。ここでオペレーションマネージャが迅速に適切な対応ができるかどうかが、オペレーションの成功に直結します。

Check: 評価

作業結果を確認した上で全体を評価し、振り返りを行います。

実際の取り組みの結果を確認した上で、目標達成・未達成の原因を分析します。改善策はActionで検討しますので、このステップの中でじっくり検討する必要はありません。

ここでは、どんな結果であってもメンバー個人ではなく仕組みの問題として捉えることが重要です。オペレーションに問題が生じた際、どうしてもメンバー本人の取り組み方やモチベーション、姿勢を原因と考えてしまいがちです。もちろん作業者の能力や手法に原因があるケースもありますが、問題が再発することを避けるため、可能な限り仕組み自体の課題に目を向けるよう心がけましょう。

Action: 改善

振り返りの結果をもとに改善のためのアクションを検討します。上記同様、メンバーの気持ちではなく仕組みでカバーできるような改善策を検討しましょう。ここでもPlan(計画)と同様、すぐに次のアクションに着手できるように具体的にアクションまで決めることがポイントです。

また、改善策を検討する中でフローや手順の変更を行う場合には、現場への定着・運用の方法まで計画することをお勧めします。オペレーションの変更は、実際に現場で作業をしているメンバーに最も影響します。急な業務変更によって反発を受けたり、ミス・トラブルが発生したりすることを防ぐため、コミュニケーションの取り方や、業務が安定するまでの確認方法についても設計しておきましょう。

業務フローの可視化・効率化には 業務フロー作成・業務改善ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

次のイテレーション以降は、最終的な目標が達成されるまでPDCAのサイクルを繰り返していきます。

オペレーションマネジメントの具体事例

実際にオペレーションマネジメントに取り組んだ事例を、PDCAのサイクルに当てはめてご紹介します。オペレーションマネジメントの具体的なイメージがつかない場合に参考にしてください。

例1: 業務の標準化によって属人化を解消

ある定型業務における属人化を解消するための取り組みです。業務を複数のメンバーで分担して進めており、メンバーごとの作業品質のばらつき、ミスや遅れが発生していました。最終的に業務管理ツールを導入することで人手による作業ミスの軽減に成功しました。

- Plan:

- 目的: 作業の属人化を解消し、業務品質を安定させる

- 目標: 業務品質を安定させ、やり直しの発生数を0件にする

- Do:

- メンバーごとの違いを確認するため、それぞれの作業時間をストップウォッチで計測し集計。また、メンバー全員にヒアリングを行い作業の流れと手順を収集。

- Check:

- 最も作業時間の短いメンバーとそれ以外のメンバーの差分を確認。結果、以下の2点が原因として明らかになった。

- ダブルチェックのタイミングを定めていなかったため中間確認をしないメンバーがおり、その場合にのみ作業の差し戻しが発生していた

- まとめてすべき作業を細切れに行っていて、無駄が多かった

- 最も作業時間の短いメンバーとそれ以外のメンバーの差分を確認。結果、以下の2点が原因として明らかになった。

- Action:

- マニュアル・フロー管理ツールを導入し、作業手順と流れを統一

- 担当者の意見を週次ミーティングで回収し、継続的に改善ポイントを探す仕組みを構築

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

例2: 総務部におけるミスや抜け漏れ発生の防止

総務部の受発注業務において、在庫不足や作業の抜け漏れ等の課題が発生していた際の事例です。物理的な作業も発生するため、作業場所自体への工夫も必要となりました。

- Plan:

- 目的:物品の受発注・補充業務におけるミスや抜け漏れの発生を防止する

- 目標:対象業務におけるミスの発生数10%軽減

- Do:

- 以下のミス・インシデントについて、発生するごとにタイミングと事象を確認し蓄積

- 物品の補充遅れによる在庫不足

- メールの宛先誤り、添付誤り等の誤送信

- 受注量の間違い

- 以下のミス・インシデントについて、発生するごとにタイミングと事象を確認し蓄積

- Check:

- ミスや抜け漏れの発生経緯についてメンバーにヒアリングを行い、以下の意見を回収

- 在庫が無くなって連絡をもらうまで、在庫不足に気づく手段がない

- メモにタスクを記入し忘れたことで、抜け漏れてしまった

- 担当者の承認作業を待っていたら期限を過ぎてしまった

- ミスや抜け漏れの発生経緯についてメンバーにヒアリングを行い、以下の意見を回収

- Action:

- 依頼・承認等のやり取りが煩雑にならないようチャットツールを導入し連絡フローを整備

- 物品の残りが5個になったタイミングで赤い紙が挟んでおき、不足に気づけるように

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

例3: 業務と人員のボリュームを最適化する

少し毛色が異なりますが、残業が多く発生していた企業において、人員配置を適正化する際の取り組みについても同様の手順での見直しが可能です。

- Plan:

- 目的:不適切な残業を減らし、残業コストを削減する

- 目標:残業代30%削減

- Do:

- 特に残業の多いメンバーを抽出し、1年間での労働時間と担当業務を確認する

- 残業の多いメンバーの上長にヒアリングを行い、業務の割り振りについて確認する

- Check:

- 残業の背景、業務割り振りの妥当性について管理者に確認を行う

- 全メンバーが多忙であり、特に営業メンバーの業務が逼迫していた

- 単純に業務時間がアポイントで埋まっていることと、クライアント管理に負担がかかっていることが分かった

- Action:

- CRM(顧客管理システム)を導入し、クライアント管理作業を一部簡略化

- 営業部に採用予算を割り振り、採用活動を開始する

- 3ヶ月後に業務状況を再度確認し、それ以降の人員計画の見直しを行う

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

オペレーションマネジメントを行う際のポイント

オペレーションマネジメントに取り組む上で、全体を通して以下の観点を意識してください。

ヒューマンエラーの発生を前提として設計する

オペレーションにおけるどのフェーズでも、ヒューマンエラーは必ず発生します。ミスやトラブルが発生しうることを前提に、マネジメントの設計・事前対策を行うことが重要です。

また、ヒューマンエラーが発生した際は、エラーを起こしたメンバーではなくマネージャー自身に責任があると考えることも重要です。エラー・ミス・インシデントをマネージャー自らが自分事と捉えることで、個人の問題としてうやむやにならず、仕組みや管理の問題としてレベルの高い改善が期待できます。

組織において大切にしたい価値観や指針を明確にしておく

冒頭でご説明したように、オペレーションには組織の文化や価値観が大きく反映されます。日々の業務の中で作業者が意識できるよう、大切にすること・反対に行わないことを明確にし、意識的にメンバーに伝えることをおすすめします。

ツールの導入を検討する

オペレーションマネジメントに取り組む際には、計画と現状の差分をコンスタントに確認し、それぞれのメンバー・業務の状況を細かく確認する等、細かな業務管理が必要になります。紙での業務管理には限界があり、実際に作業状況を確認できる場面でしか活用できないため、可能な限りクラウドサービスの利用を推奨します。タスク管理サービスやフローチャートツールを紹介している記事もありますので、参考にしてください。

人材マネジメントに関わる観点も意識する

オペレーションマネージャも現場メンバーと関わる必要があるため、一般的なマネジメントの観点も意識しましょう。業務を進行するための必要最低限の情報として確認してください。

メンバーごとの違いを理解する

当然のことではありますが、メンバーごとにモチベーションの源泉や価値観は様々です。自分が担当しているメンバーが何を求めているのかを個別化して考え、理解・考慮した上で適切な対応を行うよう意識しましょう。

適切な仕事を割り振る

メンバーの特性によって向いている業務も異なります。自分の頭で考えて仕事を進めることが好きなメンバーもいれば、反対に、任された業務を問題なく進行することが得意なメンバーもいます。これらはあくまでも適性であり、良し悪しはありません。

メンバーの状態と業務の進捗状況から適切な仕事を割り振れているかを確認し、配置の変更や業務の任せ方の修正を検討しましょう。オペレーションに明らかに問題が発生している場合は、メンバーの適性が合っていない可能性があります。

まとめ

オペレーションマネジメントは、企業活動の成否を決める重要な要素になります。検討事項が多く、また細かく丁寧なマネジメントが必要になるため、コストのかかる作業ではありますが、一度オペレーションを整えることができれば強力な優位性になります。

オペレーションを問題なく管理できているか、もっと改善できるポイントはないか、記事を参考に確認してみてください。