フローチャートとは、業務プロセスや作業手順やシステムのアルゴリズムなどの流れを、記号を用いて表したものです。

フローチャートは生産現場やソフトウェア開発を中心に活用されていますが、ビジネスの流れや手順を表すうえでも非常に有効です。

フローチャートの基本的な要素や記号の意味、具体的な作成方法、押さえるべきポイントなどについてご紹介します。

フローチャートのサンプルテンプレート も無料で提供していますので、ぜひ活用ください。

フローチャート(フロー図)の作成は 業務フロー作成・タスク管理ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

フローチャートとは

そもそもフローチャートとは、業務プロセスや作業手順やシステムのアルゴリズムなどの流れを記号を用いて表したものです。

図式化することで複雑な業務をシンプルに「見える化」でき、メンバーとの共通認識が取りやすくなったり、業務改善に向けた業務整理ができる等の効果があります。

フローチャートを作成する目的

フローチャートを作成する目的は、大きく分けて 「業務プロセスや流れの”整理”」「業務プロセスや流れの”共有”」 の2点が挙げられます。

「業務プロセスや流れの”整理”」においては、何も無いところから手順や順序、流れを設計する際に、全体像を整理しながら進められるため効果的です。

「業務プロセスや流れの”共有”」においては、複数のメンバー間やチーム内で意思疎通や意識の統一を図るうえで、可視化されたものを用いることができます。

ビジネスシーンにおいては、設計よりも既存業務の可視化や共有を目的として活用されるケースが多いです。

ビジネスプロセスの管理や、業務フローの可視化には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

また、業務の流れや手順を図式化する方法としては、フローチャート以外にも、手順書やチェックリスト、マニュアルなど複数の方法があります。フローチャートを活用するメリット・デメリットとしては以下が挙げられます。

フローチャートのメリット

- フローにおける分岐・並行・繰り返しなど複雑な流れを表現しやすい

- もっとも直感的に全体像や流れを理解しやすい

- 比較的スピーディーに作成、アウトプットが可能

フローチャートのデメリット

- 各作業の詳細内容について把握しづらい

- フローチャート作成時の各ステップの粒度設計が難しい

また、フローチャート以外に業務の流れや手順を表す方法には以下がありますので、合わせて比較検討してみてください。

- 作業マニュアル : 具体的な作業方法について最も詳細にまとめたもの

- 作業手順書 : 作業の流れや手順を時系列順に直線的にまとめたもの

- チェックリスト : 各作業ステップの確認事項や要点を一覧でまとめたもの

効業務の可視化には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

具体的な活用シーン

ビジネスシーンにおいてフローチャートは以下のような場面で活用することができます。活用の際は、意図している用途でフローチャートを使うことができそうか確認してみてください。

- 業務プロセスの設計: 特定の業務の流れや手順を整理する

- 業務の可視化 : すでに存在する業務の流れを定量的に明らかにする

- メンバー育成・教育 : 業務全体の流れをインプットする

- 情報共有 : メンバー間で業務手順の認識を合わせる

- 改善点・問題点の発見 : 業務のボトルネックを発見する

- 監査 : 特定の業種にて監査のために業務を可視化する

ビジネスプロセスの管理や、業務フローの可視化には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

フローチャートの種類

フローチャートには、以下のようにいくつかの種類があり、今回の記事でご紹介しているフローチャートは「業務フローチャート」に該当します。

どのパターンでも形式や用いる記号は基本的には変わりません。

- 文書フローチャート: 複数の部門に閲覧してもらう文書の流れを表す

- データフローチャート: システムのデータの流れや処理の工程を表す

- システムフローチャート: システム・サーバー内の処理について表す

- 意思決定フローチャート: チームや部署での意思決定・承認のプロセスを表す

- 業務フローチャート: 業務、作業の一連の流れを表す

基本的な構成と読み取り方

フローチャートの向きは「上から下へ」そして「左から右へ」

既に直感的に把握されているかと思いますが、フローチャートは上から下へ、左から右に進むように記載します。

1行(1つの記号)には1つの作業だけを記載する

後述するサンプルフローを見るとわかりますが、実施のタイミングが同じ作業でも1行につき1作業(1行に記号が1つだけ配置されている状態)で記載してください。各処理を明確にでき、作業概要などの補足情報も書きやすくなります。

記号によって各ステップ、作業の内容を分類する

詳細は後述しますがフローチャートの特徴の一つが記号による内容の表現です。それぞれの記号には意味があり、記号をうまく活用することで、全体の流れを抜けなく漏れなく、また、包括的に表現することができます。また、記号を用いることで視覚的に作業の内容がわかりやすくなります。

フローチャート(フロー図)に登場する記号と意味

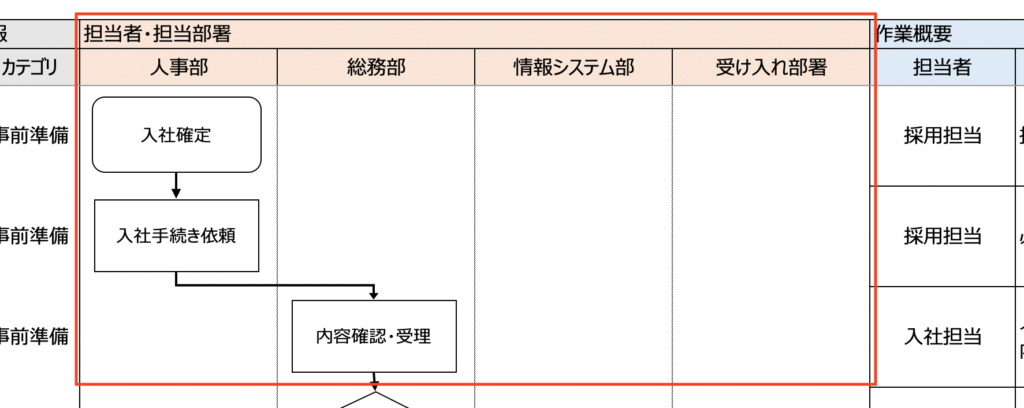

フローチャートを構成する大まかな要素

「No」「カテゴリ」などの基本情報

この項目の記載は必須ではありません。ただ、チームで集まって確認する場合など、どの要素について話をしているのかがわかりやすいため、記載をおすすめします。「No」は上から順番に割り当てるようにします。「カテゴリ」は「フェーズ」などと表記することもありますが、複数のステップをまとめた内容を記載するものです。特に、ステップ数が多い場合、記載することで、全体の流れが読み取りやすくなります。

「担当者」「担当部署」などの作業者に関する情報

専門用語で「スイムレーン」といいいます。ここは、フローに登場する部署や人を記載する場所になります。こちらも業務次第ですが、「担当部署・チーム」を記載する場合と、「担当者個人」を記載する場合があります。「作業実施者は個人レベルで決まっているか」「フロー全体で関わる人や部署の数」を元に最適な方を選択するようにしましょう。サンプルでは「部署単位」で記載しています。

また、業務フローの中でシステムやソフトウェアを操作する場合、ソフト名やサービス名を項目として設ける場合もあります。また、フローチャートでは当該箇所に具体的な作業の流れや手順を記載することになります。

補足情報や詳細情報を記載する作業概要欄

必須の項目ではありませんが、より詳細な内容をフローチャートに表現する際に便利です。フローチャートの記号に書ける内容は限られているでの、更に詳細を補足したい場合や、業務に詳しくない人の閲覧を前提としている場合には記載するとよいでしょう。

記載する項目は「担当者」「作業内容」「参考資料(保存先)」「課題」「備考」などがあります。こちらの情報の要否についてはフローチャートを作成する目的や読み手を考慮すると良いです。無理に色々な情報を載せようとすると、せっかくメンテナンス性が高いというフローチャートのメリットが半減してしまいますので、ご注意ください。

フローチャートの記号と意味

フローチャートに登場する基本的な記号についてです。本来は多くの種類が存在しますが、ここでは必ず抑えておく必要があるものをご紹介します。各記号内には該当する作業や処理を一言で記載します。

開始・終了

フローチャートの一番最初(開始)と一番最後(終了)の記号です。基本的に必ずフローチャート上に登場します。明示的に記載することでフローチャートがどこからどこまでか把握できます。特に終了ステップに記載し忘れることが多いので注意しましょう。

処理・作業

対応する処理や作業の内容を記載します。作業ごとに記載され、もっとも多く配置される記号です。作成にあたってはこちらに記載する内容の粒度を意識することがポイントになります。また、簡潔に内容を表す文言も、フローチャートのわかりやすさを向上させる上で有効になります。

判断・分岐

判断を伴う作業や、作業の結果によって後続処理が分岐する場合に利用します。サンプルにも記載していますが、分岐した矢印には「どのような場合にその方向に進むのか」がわかるように、分岐条件を明確に記載しましょう。記載方法によりますが、一つの分岐ノードからは2つの分岐(Yes/Noやあり/なし)で表現することが一般的です。ただし、3つ以上の条件分岐もこちらの記号を複数個組み合わせることで表現が可能になります。

入出力・参照

外部へのデータ出力や、参照・入力としてデータを受け取る場合に利用します。ファイルの入出力を表現する記号です。どのデータベースやファイルが処理の対象かわかるようにしましょう。

繰り返し処理(ループ)の開始と終了

繰り返し処理の開始と終了を意味する記号になります。開始記号には開始条件、終了記号には終了条件を記載します。開始と終了の間には、作業・処理の記号や分岐の記号が配置されます。開始記号と終了記号はセットで必要になります。まれに終了記号を書き忘れることがあるので、注意しましょう。

ページ内結合子

同じページ内でフローチャートを2つに分割して記載する場合、前後のフローチャートが連続していることを表すために、前のフローチャートの終点と、後のフローチャートの始点にこの記号を使います。記号内には、連続している前後のフローチャートの名前や番号を記入します。

ページ外結合子

複数のドキュメントをまたぐ形でフローチャートを分割して記載する場合に、それぞれのフローチャートが連続していることを表すための記号です。前後で参照先となるファイル名やシートの情報を記号内に記載します。

ケース別の表現方法

フローチャートを用いると様々な手順、流れを表現することができますが、基本的には順次構造、分岐構造、反復構造の3つの構造の組み合わせでできています。これらの構造を理解しておくことで、一見複雑なフローも正しくフローチャートの形に書き起こすことが可能となります。

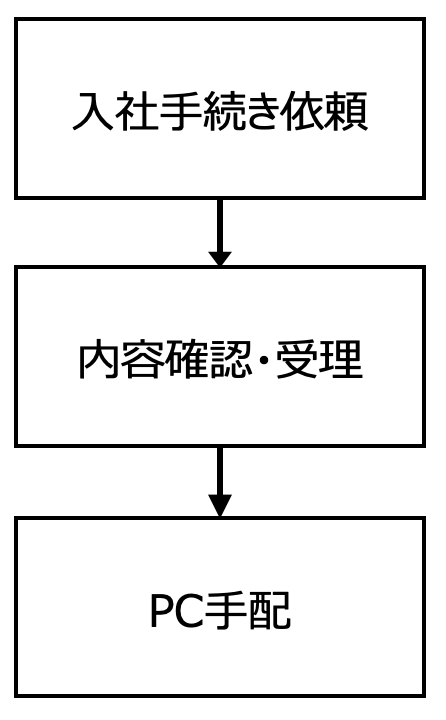

1. 順次構造

一番基本的かつ、直感的に理解しやすい構造です。前後関係がある一連の手順について順番に記載したものが、順次構造に該当します。以下は処理・作業ノードを手順に沿って3つ並べた形です。

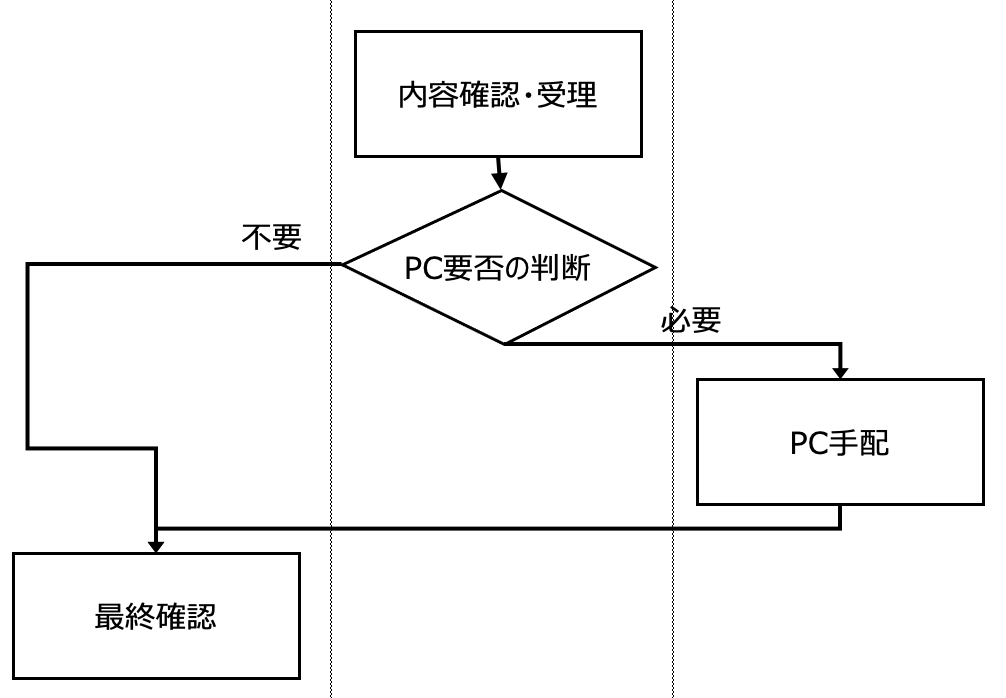

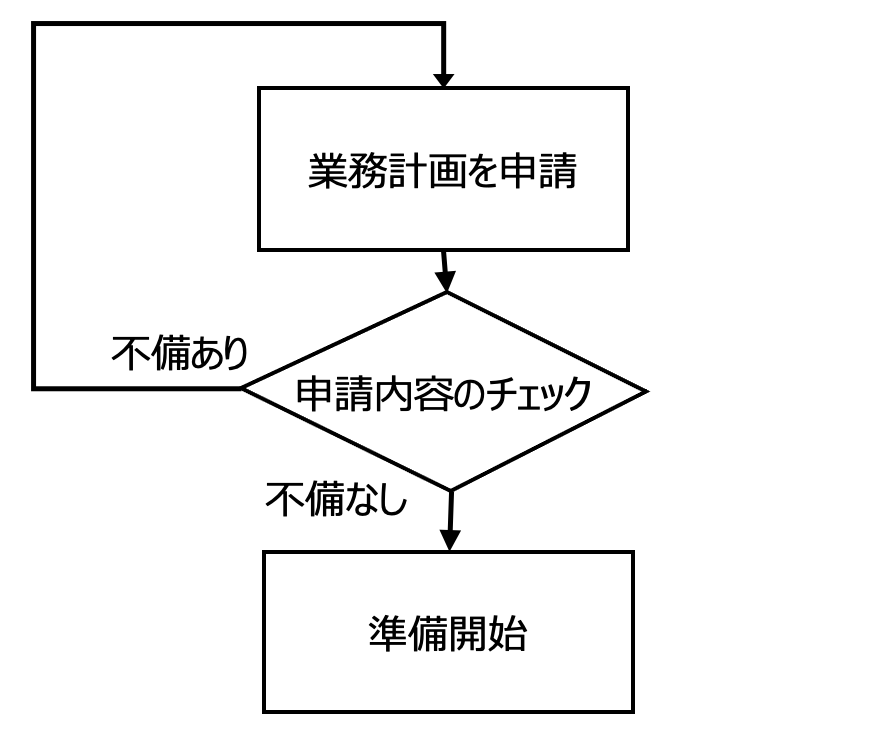

2. 分岐構造

分岐構造は特定の作業・処理の結果に応じて異なる作業に移る場合の表現方法です。分岐の結果はYes/No形式である必要はなく、2択で表現できるものであれば問題ありません。また、3パターン以上分岐が発生するケースは分岐ノードを複数個組み合わせる(分岐した先で、分岐させる)と読みやすくなるためオススメです。

フローチャートにおける分岐の書き方についてまとめた記事も参考にしてください。

分岐と類似するケースで並列処理(同時並行での処理)が行われるケースもありますが、フローチャートにおける書き方は厳密に定められていません。参考として並列処理の表し方について記載している記事がありますので、よければ参考にしてください。

3. 反復構造(ループ・繰り返し)

特定の条件の中で繰り返し実施する作業を表す構造です。例えばある作業に対してチェックを実施して、内容が了承されるまで繰り返し行うような場合を表現します。

こちらも同様に、反復構造についてまとめた記事に詳細な書き方を記載しています。

フローチャート(フロー図)の作成方法と流れ

フローチャートで図式化する対象によっても最適解が異なりますが、以下は既存の業務や手順をフローチャートに起こすケースとして参考にしてください。

1. 目的・課題の確認

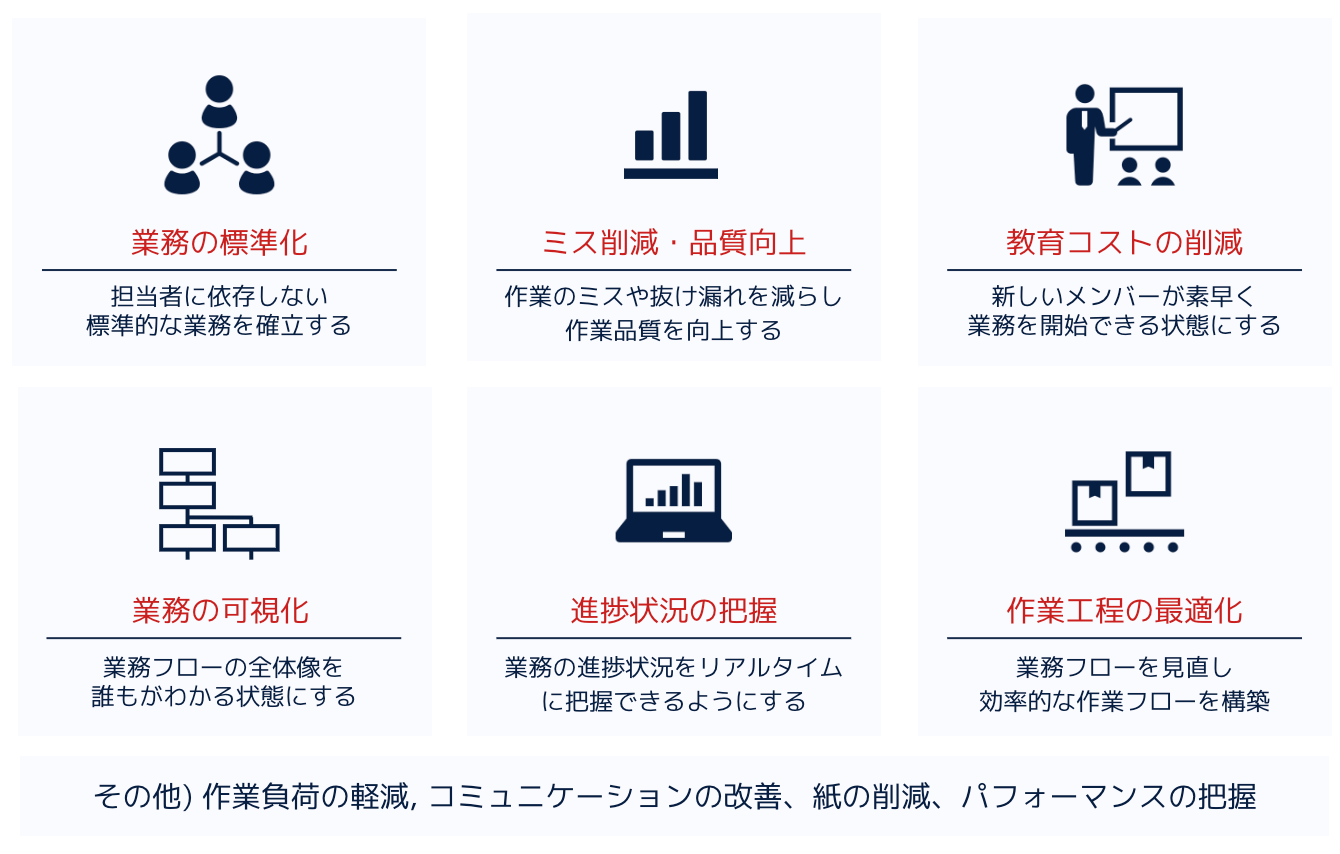

管理対象の業務ごとに目的や課題感を整理します。実際に作業しているメンバーにも参加していただきながら、ミスの有無や、課題感、理想的な状態等について認識合わせをしてください。以下はフローチャートによって解決しやすい課題の一例になります。

2. 業務詳細の把握

業務実態の把握をします。業務詳細の確認方法は大きく分けて「ヒアリング」と「資料の確認」の2つが存在します。メリット、デメリットや状況に応じて取れる手段も変わってくるため、都度最適な方法を組み合わせながら対応します。

効業務の可視化には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

👂 ヒアリング

より直接的に業務についての情報収集をおこなう方法です。業務の規模や内容に応じて以下を組み合わせながら実施します。確認の効率は高くないものの、難易度も低く、業務を把握する上ではもっとも確実な方法です。業務ヒアリングの基本や具体的な方法をまとめた記事もありますので、合わせて参考にしてみてください。

- 立会調査…現場に赴き実際に作業を目で見て確認

- 口頭確認…担当者から口頭で説明をうける

- 業務調査票…担当者に調査票を記入してもらい書面確認

業務ヒアリング時の、議事録の作成や音声の自動文字起こしなら リアルタイム文字起こし・AI要約ツール「Texta」 の利用がおすすめです。

資料の確認

業務のマニュアルや手順書など、具体的な作業に関連した情報が記されたドキュメントを確認する方法です。ヒアリングの前に確認すると業務把握の効率が上がります。ただし、内容が古い場合や誤っている場合もあるのでその点に留意して確認します。

- 作業マニュアル

- 作業手順書

- 作業者の個人的なメモ

- レクチャー資料

3. 発生する作業やタスクを洗い出す

最初に一連のフローの中で発生する作業やタスクをとにかく洗い出します。洗い出しを行う場合はメモ帳やテキストエディタを用いて問題ありません。一行ごとに作業をどんどん記載してください。ここで重要なのは、一つ一つの粒度や抜け漏れダブリを気にしないことです。洗い出しを行っていくと「そういえばこのステップもあったな」と気付きやすくなります。

そのほか、以下の観点も合わせて意識してみてください。

- 作業の始点を決め打ちで設定する

- 各ステップ内の詳細は記載をせず、タイトルだけ内容がわかるように登録する

- ステップごとの粒度や重複、抜け漏れはこの段階では気にせず、どんどん洗い出しを行う

- 粒度は迷ったら大きく(抽象度高く)プロットする

- 作業の順番も後から入れ替えられるので気にせずに登録をする

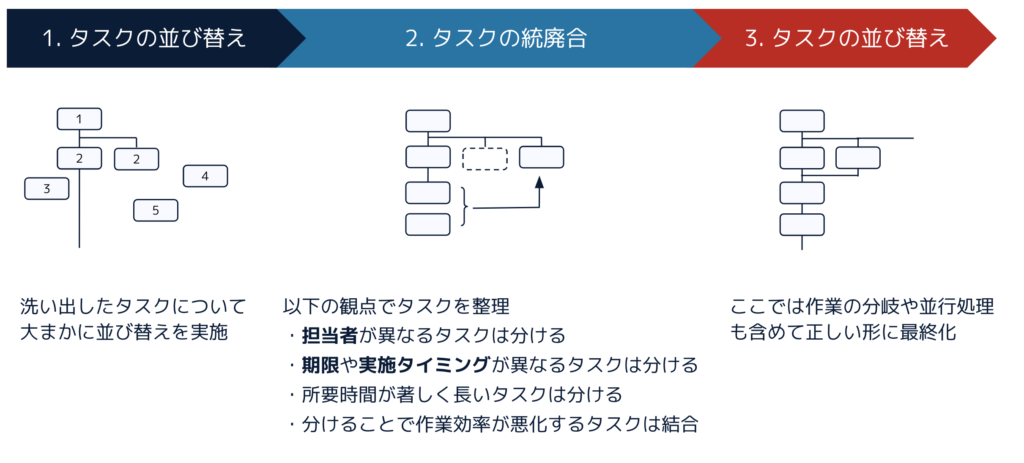

4. フローの書き起し、内容の精緻化

業務の洗い出しが完了したら、以下の手順で内容を精緻化していきます。

- タスクの並べ替え

- タスクの統廃合

- タスクの並べ替え(再)

5. 内容のチェック

フローチャートが完成したら、実際の業務に取り組んでいるメンバーのチェックを受けるようにしてください。指摘事項がなくなれば完成です。

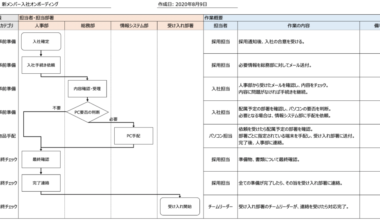

フローチャートのサンプル

ここでは、どなたでもわかりやすいように、入社手続きを想定した簡易なフローチャートを作成しています。まずは、全体を眺めて内容が読み取れるか確認してみてください。

今回のサンプルで使用したexcelのフローチャートは以下のボタンからダウンロードしていただけますので、ぜひご活用ください。ご自身で作成する際に、そのまま雛形として使用いただいて構いません。

フローチャート(フロー図)作成を成功させるポイント

フローチャートは視覚的に作成できるものの、最初はどのように書き進めてよいのかわからなかったり、結果的に読み取りづらいフローチャートになってしまったりなどつまずく点が多くあるかと思います。ここでは、フローチャート作りにおけるポイントをいくつかご紹介します。

最初は大きな粒度(高い抽象度)からフローを組み立てる

既に「ステップの粒度を揃えることが重要である」ということは述べていますが、具体的なポイントをお伝えします。最初にフローを記載する場合は各ステップを大きな粒度で括るようにしてみましょう。大きな粒度で全体の流れを描いてから、必要に応じてそれぞれのステップを分解して細かい作業に分けていきます。

慣れてくると、最初からイメージした粒度で各ステップを作成できますが、最初から細かく書き出してしまうとステップに抜け漏れが発生する場合もありますので、抽象度が高い状態から具体に落としていくことをおすすめします。

自分が知らない業務のフローチャートを書く場合のコツ

往々にして、自分が担当していない業務についてもフローチャートを書く場合があると思います。もちろん担当者に書いてもらうことが一番ですが、それが難しい場合、以下を活用して作成してみてください。

- 業務のマニュアルがあれば、マニュアルを入手して参考にしながら書く

- 高い抽象度から作成し、作業担当者にこまめに確認してもらいながら徐々に具体化する

- 実際の作業現場に同席させてもらい、観察しながらステップを洗い出す

いきなりExcelにフローチャートとして書き出さない

よりスピーディーにフローチャートを完成させるコツです。フローチャートはExcelで作成された雛形に書き出していくケースが多いと思います。その場合、最初からいきなりExcelに清書しないようにしましょう。最初はテキストメモ程度で十分です。前項の高い抽象度から記載する、というポイントと合わせて、まずは流れだけをメモ帳などに1行に対して1ステップ記載しましょう。

Excelに一度書いてしまうと、ステップの増減の際に記号を移動したり矢印を結び直したりする必要があり、修正に時間がかかってしまいます。極力メモ帳などで項目の洗い出し、流れの確認まで完了させてからフローチャートとして清書しましょう。

フローチャートツールの導入を検討する

今回はエクセルを利用したフローチャートの作成方法をご紹介しましたが、より素早く・見栄えが良いものを作成したい場合には、専用のフローチャート作成ツールを導入することもおすすめです。

プロセスマネジメントツールoctpathで業務フローを設計する。

各ステップの粒度・抽象度を意識する

後述するサンプルフローでは入社対応の流れを記載しています。例えば、入社対応の作業の一つで「PC手配」は1つのステップとして取り扱われています。より細かく書く場合は「配属部署の確認」「PC品番の照合」「在庫の確認」などに分解できます。重要なのは、フローチャート全体で記載の細かさ・抽象度が揃っていることです。各作業の「完了にかかる時間」や「含まれている手順の数」などを意識すると、統一感のあるフローチャートが書けます。

記号内の内容は簡潔に記載する

記号内部にはそのステップで実施する作業を一言で書きます。この際、内容が冗長になりすぎないように注意しましょう。

フローチャート作成ツールのオススメ4選

フローチャートは前述でご紹介したとおり、Excelやスプレッドシートを使うことが多いです。ただ、フローチャート作成のためのツールやサービスを利用することでより効率的に・直感的にフロー作成が可能となります。ここでは代表的なフローチャートツールをいくつかご紹介します。下記以外のフローチャートツールを含む詳細な特徴や料金についてまとめている記事も合わせて参考にしてください。

Lucidchart

公式サイトURL

https://www.lucidchart.com/pages/ja

サービスについて

複数人でリアルタイムに同時編集ができる作図ツールです。フローチャートだけでなく、ビジネスで利用する様々な図表を作成することができます。

draw.io

公式サイトURL

https://drawio-app.com/

サービスについて

無料で利用できる作図アプリケーションです。draw.ioのアプリケーションサイトにアクセスするとアカウント作成も不要ですぐに作図を開始できます。操作感は前述のLucidchartと比較的似ていて、画面左側の記号一覧から記号をドラッグアンドドロップして作成していきます。

CaCoo

公式サイトURL

https://cacoo.com/ja/

サービスについて

国内企業が提供するオンライ作図ツールです。フローチャートだけでなく、ワイヤーフレームやプレゼン用の資料など作成できます。Cacooは共同編集を強みにしたサービスです。フローチャートの作成において、複数人で同時編集をしたい場合の利用がおすすめです。

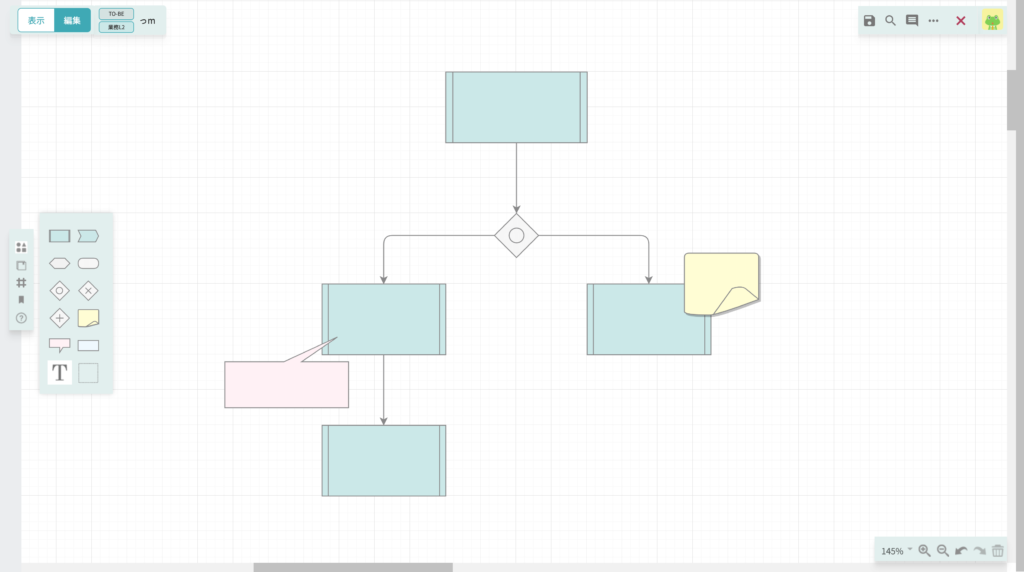

Ranabase

公式サイトURL: https://lp.ranabase.com

サービスについて

こちらも国内企業が提供しているサービスで、フローチャートをドラッグアンドドロップで簡単に作成することができます。サンプルのように作成したフロー図に対してメモを残していくことで、業務上の課題点や気づきを蓄積することができ、業務改善にも役立てることができます。

番外編|octpath

公式URL

https://octpath.com/

サービスについて

octpathはフローチャート作成に特化したツールではありませんが、同様に業務をフロー図として見える化できるツールのため番外編としてご紹介します。

octpathはクラウド型のプロセスマネジメントツールで、 業務をフロー形式で可視化し、そのまま業務の管理までできるサービスです。octpathに従うことで誰でも同じように作業ができるため、教育や引継ぎのコストを削減できるだけでなく、作業ミスや漏れの発生を削減し進捗管理の負荷を削減します。

ビジネスにおける活用

今回の記事でご紹介したフローチャートは、ビジネス上の業務プロセスを記号を用いて図式化したものです。フローチャートで表現できる業務の適応範囲は広く、個人で完結する規模の仕事から、複数のメンバーや部署が連動して取り組む作業も表現できます。ただ通常は、業務や作業の流れを見える化するために活用することが多く、業務フローがある程度長く、複数の関係者が存在するものがフローチャート作成の対象となります。

フローチャートを利用することで、業務フローにおける以下の要素をビジュアルに表現できます。

- 特定の業務フローを構成する作業やステップの要素

- 各ステップで実施される作業内容の簡易な説明

- 作業の前後関係および、どのような流れでプロセスが進むか

- 作業ごとの担当部署、担当者

逆に以下の要素はフローチャート上で表現することが難しい内容になります。これの内容は作業手順書(業務手順書)やマニュアルを別途作成して、フローチャートとの関連性を示すと網羅的に情報を管理できます。

- 各ステップの細かい作業手順

- ステップごとの作業におけるマニュアルレベルでの詳しい説明

さいごに

フローチャートについて理解できましたでしょうか。ゼロからわかりやすいフローチャートを書けるようになるには少し時間がかかるかもしれませんが、記事を参考にぜひご自身の業務のフローチャートを作成してみてください。