AIDMA(アイドマ)は古くから存在している伝統的な消費行動モデルです。購買行動を起こすまでの消費者心理の動きを段階的に表したもので、マーケティングやプロモーション施策を立案する際に役立てることができます。

この記事では、AIDMAを構成する要素やAISASとの違い、AIDMAモデルに基づく効果的なアプローチ方法についてわかりやすく解説します。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

AIDMAとは

AIDMA(アイドマ)とは、消費者の購買行動モデルの一つです。

消費者がどのような心理で購買行動に至るのか、商品・サービスの認知から購入までの心理プロセスを5つの段階で表したものです。1920年代にアメリカの著述家サミュエル・ローランド・ホール氏が自身の著書のなかで提唱しました。

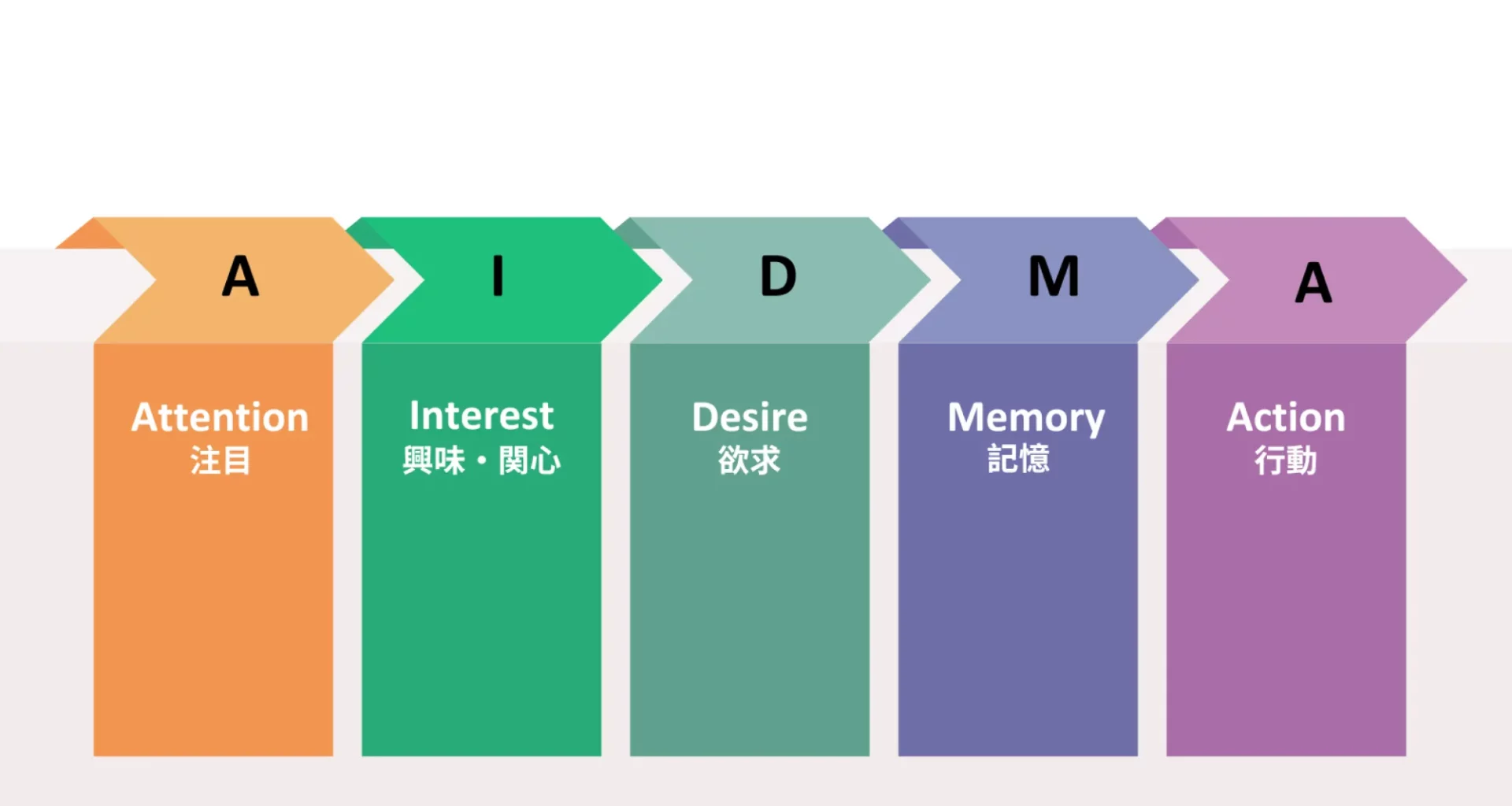

AIDMAという名称は以下5つの英単語の頭文字を取っており、AIDMAモデルやAIDMAの法則と呼ばれています。

1. Attention(注目)

2. Interest(興味・関心)

3. Desire(欲求)

4. Memory(記憶)

5. Action(行動)

AIDMAの心理プロセスは「認知段階」「感情段階」「行動段階」の3つに分けられます。

認知段階:Attention(注目)

↓

感情段階:Interest(興味・関心)/Desire(欲求)/Memory(記憶)

↓

行動段階:Action(行動)

消費者が商品やサービスを購入するとき、まず対象物を認知(Attention)し、興味や関心(Interest)を示します。そして「手に入れたい」「使ってみたい」(Desire)と思い、対象物を思い出す(Memory)ようになれば、最終的に購買行動(Action)に至るといいます。

ここではAIDMAの5つの要素が意味する心理について詳しく解説します。

Attention(注目)

消費者が商品やサービスを認知した段階です。

消費者心理としては「どこかで見た/聞いたことがある」という初歩的な心理段階で、この時点では対象物に対して興味を抱いていません。

Interest(興味・関心)

消費者が商品やサービスに対して関心を持つ段階です。

消費者心理としては対象物に対して「もっと知りたい」「実物を見てみたい」という気持ちが芽生えていますが、実際にそれを手に入れたいという欲求には至っていません。あくまで対象物への興味・関心が生まれた段階です。

Desire(欲求)

消費者が商品やサービスに対して欲求を持つ段階です。

対象物の特徴や情報を知ったことで、それを「手に入れたい」「自分も欲しい」という欲求が生まれています。ただし、この時点では欲求が芽生えてきた段階で、まだ購入を決めるほどの心理状態ではありません。

Memory(記憶)

消費者が商品やサービスを記憶する段階です。

この段階まで心理プロセスが進むと、対象物がどのような商品・サービスなのか、どこで購入できるのかなどを記憶しています。「欲しい」から「買いたい」という心理状態になっており、購入する時期を具体的に考え始める段階ともいえます。

Action(行動)

消費者が商品やサービスを購入する段階です。

消費者の心理状態としては「買いたい」から「買おう」に変化し、対象物の購入を決意しています。そして、商品やサービスを手に入れるために店舗に足を運んだり、ECサイトにアクセスして購入手続きをしたりと、実際に購買行動を起こしています。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

AIDMAとAISASの違い

AISAS(アイサス)とは、インターネットの利用を反映した消費行動モデルのことです。

2005年に電通が商標登録したもので、以下の5つの要素で構成されています。

1. Attention(認知)

2. Interest(興味・関心)

3. Search(検索)

4. Action(行動)

5. Share(共有)

AISASには「Search(検索)」と「Share(共有)」が含まれており、消費者が自分で商品を調べる・商品の情報を共有するという能動的な動きを見せているのが特徴的です。

AIDMAが企業から消費者に向けた一方通行のやりとりである一方、AISASは企業だけでなく消費者からも行動を起こす双方向のやりとりとなっています。インターネットの普及とともに人々の消費行動も変化しており、消費者の能動的な行動を反映したAISASはネット主流の現代に対応した概念といえます。

AIDMAモデルに基づくアプローチの具体例

効果的なマーケティングやプロモーションを実施するためには、消費者の購買心理プロセスに合わせたアプローチを講じることが大切です。ここではAIDMAモデルに基づくアプローチ方法を紹介します。

Attentionへのアプローチ

消費者に商品やサービスを認知してもらうためのアプローチを行います。

このアプローチの対象は「商品を認知していない消費者」です。目指すべきは商品・サービスの認知度向上であり、テレビCMや雑誌広告、ダイレクトメール、Web広告などを通じて対象物を「知ってもらう」ことに注力します。

Interestへのアプローチ

消費者が商品やサービスに興味を持つためのアプローチを行います。

このアプローチの対象は「商品を知っているが興味を持っていない消費者」です。次の段階に進むためには、商品やサービスに対して「こんなこともできるんだ」「これは面白そうだ」と興味を持ってもらう必要があります。

たとえば、実際に商品を使った人のポジティブなレビューや口コミ、使い方を解説するハウツー動画などが効果的です。商品やサービスの魅力をわかりやすく伝え、対象物に対する消費者の評価を高めることが重要です。

Desireへのアプローチ

消費者に商品やサービスを「欲しい」と思わせるためのアプローチを行います。

このアプローチの対象は「商品への興味はあるが欲しいとまでは思っていない消費者」です。商品やサービスの魅力を知って興味が芽生えたものの、まだ購入を決意する心理状態には至っていません。ここでは消費者の欲求を刺激し「これを手に入れることは自分(=消費者)にとってメリットがある」と思わせる必要があります。

たとえば、商品のサンプルを配布したり、サービスの無料トライアルを案内したりと、実際に対象物を試せる機会を提供するアプローチが考えられます。また、競合商品との比較を提示し、自社商品がいかに優れているかをアピールする方法も効果的でしょう。

Memoryへのアプローチ

消費者に商品やサービスの記憶を呼び起こすためのアプローチを行います。

このアプローチの対象は「商品を欲しいという気持ちを忘れている消費者」です。消費者に「欲しい」という欲求が芽生えても、その対象物をすぐさま購入するとは限りません。ここでは対象物の記憶を呼び起こし、実際の購買行動に結び付けるアプローチが必要となります。

消費者の記憶に働きかけるアプローチとしては、メールマガジンやダイレクトメールの送付、Webサイトへの訪問履歴があるユーザーに対して継続的に広告を配信する「リターゲティング広告」などが挙げられます。

Actionへのアプローチ

消費者に商品やサービスの購入を決意させるためのアプローチを行います。

このアプローチの対象は「購買意欲はあるが購入する機会がない消費者」です。すでに「購入したい」という意思を持っているものの、仕事やプライベートが忙しくてなかなか店舗まで足を運べないなど、あと一歩のところで足踏みをしている状態といえます。

ここで講じるべきアプローチは購入機会の提供です。消費者が購入しやすいように、たとえば店舗のみで販売していた商品をECサイトでも購入できるようにする、購入プロセスを簡素化してワンクリックで購入できるようにするなどの方法が考えられます。また、商品購入後のアフターサービスを充実させることも、消費者の購買行動を後押しする施策となるでしょう。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

その他の消費行動モデル

消費者心理の理解やマーケティング戦略の立案に役立つ消費行動モデルはAIDMAだけではありません。他にどのようなモデルがあるのか、その他の消費行動モデルを紹介します。

AIDCA(アイドカ)

AIDCA(アイドカ)は以下の5つの要素から構成される消費行動モデルです。

1. Attention(注目)

2. Interest(興味・関心)

3. Desire(欲求)

4. Conviction(確信)

5. Action(行動)

AIDMAの要素から「Memory(記憶)」がなくなり、代わりに「Conviction(確信)」が追加されています。AIDCAはダイレクトマーケティングに適した概念で、その商品に対する評価を知ってもらうことで「確信」を持たせ、購買行動へのハードルを下げているのが特徴です。

AISCEAS(アイシーズ)

AISCEAS(アイシーズ)は以下の7つの要素から構成される消費行動モデルです。

1. Attention(認知)

2. Interest(興味・関心)

3. Search(検索)

4. Comparison(比較)

5. Examination(検討)

6. Action(行動)

7. Share(共有)

先述のAISASに「Comparison(比較)」と「Examination(検討)」のプロセスが追加されています。情報検索に加え、他者からの口コミやレビューもインターネットを通じて容易に入手できるようになり、消費者の購買行動がより慎重になっていることを表しています。

おわりに

AIDMA(アイドマ)とは消費行動モデルの一つであり、認知から購買に至るまでの消費者心理を表すものです。消費者は「認知段階」「感情段階」「行動段階」の3段階を経て購買行動を起こしており、効果的なマーケティングやプロモーションを行うためには各段階に応じたアプローチを講じる必要があります。

近年はインターネットを利用した消費行動モデルとして「AISAS(アイサス)」や「AISCEAS(アイシーズ)」などの概念も誕生しています。商品の特性や販売チャネル、ターゲット層などを考慮し、適切な消費行動モデルを使い分けることが大切です。