プロセス管理とは、特定の業務において結果や成果を改善するために、過程を見直したり管理したりする活動を指します。定型的に繰り返し発生する業務でも、プロジェクトのようなアドホックな業務でも利用できる考え方ですが、今回は繰り返し発生するような業務を中心にプロセス管理の詳細をお伝えします。

プロセス管理の基本

プロセス管理は、業務における特定の結果(売上やコスト、納期など)を改善するために、それを生み出す過程(=プロセス)を管理する取り組みです。そもそも「プロセス」の考え方自体に馴染みが無い方も多いと思いますので、概要をご説明してきます。

そもそも業務における「プロセス」とは?

プロセスは業務の種類や内容によって様々な考え方があります。プロセスを日本語で言い換えれば「過程」となりますが、あらゆる業務は複数の過程を経て最終的な結果を生み出します。例えば、営業活動においても最終的な受注に至るまでに以下のような過程を経ます。

- 営業先リストの作成

- リストの精査とアプローチ先の決定

- 電話やDMによる初回アプローチ

- アポイントメントの獲得

- 商談

- 成約

他にも、経理部が対応する経費精算処理の場合は以下のような流れとなります。

- 月末に経費精算実施のお知らせ

- 社内メンバーから経費の情報が提出される

- 提出漏れのメンバーにリマインド

- 提出された内容のチェック&修正

- 全体の取りまとめと経費計上作業

少々ざっくりとした例ですが、上記のようにあらゆる事業活動はプロセスによって営まれています。特定の業務について、どこまでをプロセスと考えるのか、プロセスをどのくらいの粒度に分解するのかは様々な考え方がありますが、ここでは業務は過程やステップに分解することが可能で、それをプロセスと考えることをご認識ください。

商談の管理は、『SmartDeal(スマートディール)』がおすすめです。

どのような業務がプロセス管理の対象となるのか?

プロセス管理の対象として理想的なのは定型業務やルーティン業務と言われるものです。業務の要素として以下の項目を満たしているものが該当します。

- 作業の手順が決まっている

- 繰り返し発生する

- 発生件数が多い/頻度が高い

- 1業務あたりに要する期間が長い

- 複数の人や部署が連動しながら業務に取り組んでいる

ただ、ここで注意いただきたいのは単純作業ではない業務も定型業務に該当するケースがあるということです。例えば、一つ前の例でご紹介させていただた営業活動のプロセスも広義の定型業務に該当します。もちろん、個別の案件やクライアント様ごとに対応方法やアプローチ方法が変わりますが、それでも俯瞰的に見た場合の全体の流れは定型的と捉えることができます。ご自身の業務も定型業務に該当しないように見えても、俯瞰的に見ると大きな流れは決まっている場合も多いので、改めて見直してみてください。

プロセス管理の対象となる業務の例

具体的にプロセス管理が可能な業務は以下のようなものになります。

- 採用業務: 新卒採用や中途採用など、応募から選考を経て採用までの一連のプロセス

- ソフトウェア開発: 要件定義、設計、開発、テストの一連のプロセス

- イベントの管理: 日付の決定、メンバー募集、会場手配、準備などのプロセス

- マーケティング活動: 企画、クリエイティブ作成、実施、振り返りのプロセス

- オンボーディング: クライアント様の契約からサービス提供開始までのプロセス

上位概念としてのビジネスプロセスマネジメント

プロセス管理をより進化させた形としてビジネスプロセスマネジメント(BPM)という考え方があります。これは業務プロセスをただ管理するだけではなく、継続的な計測と改善によって生産性を向上させていく考え方です。より正確に記載すると、業務の管理手法で、特定の業務プロセス全体を管理し継続的な改善を施すことで生産性向上を目指す活動を表します。

ビジネスプロセスマネジメントは、プロセスマネジメントと呼ぶ場合もあります。プロセスマネジメントについての詳細や取り組み方について紹介した記事も合わせてご参考ください。ただし、取り組むには少々ハードルが高いため、もし、今回はじめてプロセス管理について知った方はまずは、本記事を抑えるようにしてください。

プロセス管理の重要性とは?

なぜ、プロセス管理が重要かというと以下の「結果の改善につながる」「改善点が明らかになる」という2点が大きく挙げられます。

結果の改善につながる

企業活動の結果はプロセスを経て生み出されます。特に事業規模や組織体が大きければ大きいほど、様々な部署やチーム、メンバーが役割を果たし、連動していく中で特定の目的を達成します。例えば「売上向上」や「コストの削減」など、事業の結果に関する指標は結果そのものを改善するのではなく、過程を改善することでより良い結果を導きます。文面として見ると至極当たり前の内容に見えますが、実際の現場ではこの感覚が抜け落ちている場合が多く見られます。特に業務が細分化されているほど、担当者レベルでは「この業務をなんのためにやっているのか」を理解しておらず、最終的な結果を意識しないで取り組まれてしまします。プロセスを管理し、過程を改善していくことで最終的な結果の改善を実現できます。

改善点が明らかになる

前項と近い内容ですが、特定の課題を解決したり、結果をより良くしたりする場合に、具体的にどうするべきかが明らかでないケースがあります。特に業務プロセスが長いものや、複雑なものは問題点の発見が難しくなります。改善したい対象の結果がある場合に、その結果を生み出すプロセスを整理して、各ステップを分析することで全体のどこに問題があるのかを明らかにできます。

この考え方は「ボトルネックを見つける」と言い換えが可能です。ボトルネックは業務全体の流れの中で、もっとも遅れや停滞をもたらす部分を指した言葉です。プロセスの1箇所の非効率に結果全体が影響を受けます。

ボトルネックの考え方について詳細を解説した記事も合わせて参考にしてください。

プロセス管理の目的と意義

プロセス管理は様々な目的に根ざして取り組まれます。例えば以下のような事項が取り組む目的として挙げられます。

プロジェクトや業務を安定させ成果を挙げるため

前述したとおり、多くの業務はプロセスを経て結果へと繋がります。プロセス管理を実施することで、適切な過程ごとの最適化が可能となり、業務全体が安定します。また、ボトルネックとしても述べましたが、改善を実施する際に最も効果が高い箇所を見つけ出しピンポイントで改善を施すことで、最小の工数で最大の改善を得られるようになります。

プロセスマネジメントツール『octpath』を使ってプロジェクトや業務を安定させましょう。

業務全体の統合的なマネジメントのため

プロセス管理は、作業全体を抜けなく漏れなく適切な粒度に分解することで、業務全体のマネジメント・モニタリングが行いやすくなります。プロセスごとにQCD(品質・コスト・納期)の基準を明確にし、リソースや作業内容を把握しておくことで全体管理がより容易になります。QCDごとのマネジメントは後述します。

スコープのマネジメント

作業やプロジェクトにおける各過程ごとに、やるべきこと・業務範囲を明確にすることで目標の達成を容易にします。

スケジュールのマネジメント

作業ごとの納期・期限を明確にすることでより正確なスケジュール管理を実現します。特定のプロセス全体の納期や作業期限から、各工程に投下できる期間や納期を明確にします。管理が容易になるだけではなく、軽微な遅れやリスクにも迅速に気がつくことができ、状況が悪化する前に対処することでリカバリー精度が向上します。

コストのマネジメント

スケジュール同様、コストについてもプロセスのステップごとに分解して考えることが可能です。業務やプロジェクト全体で投下可能な予算を工程ごとに分解して管理することで、予実管理を実施する場合にも、詳細な評価ができるようになります。ここでのコストは金銭的なものでなく、人的なコスト(稼働時間)などについても同様の考えを適用することが可能です。

品質マネジメント

例えば自動車の生産プロセスをイメージしていただくとわかりやすいですが、最終的な成果(ここでは車)は各工程で作成されるパーツごとの品質の総和と言えます。どんなに素晴らしいエンジンでも、タイヤの品質が悪ければ最終的な車としての品質も低いものとなってしまいます。このように、最終的な製品やサービス・成果を構成する要素ごとの品質を明確に定義し、更にプロセスごとに求められる品質基準を明確化することで、最終的な成果物の品質向上に繋げられるのです。

リソースマネジメント

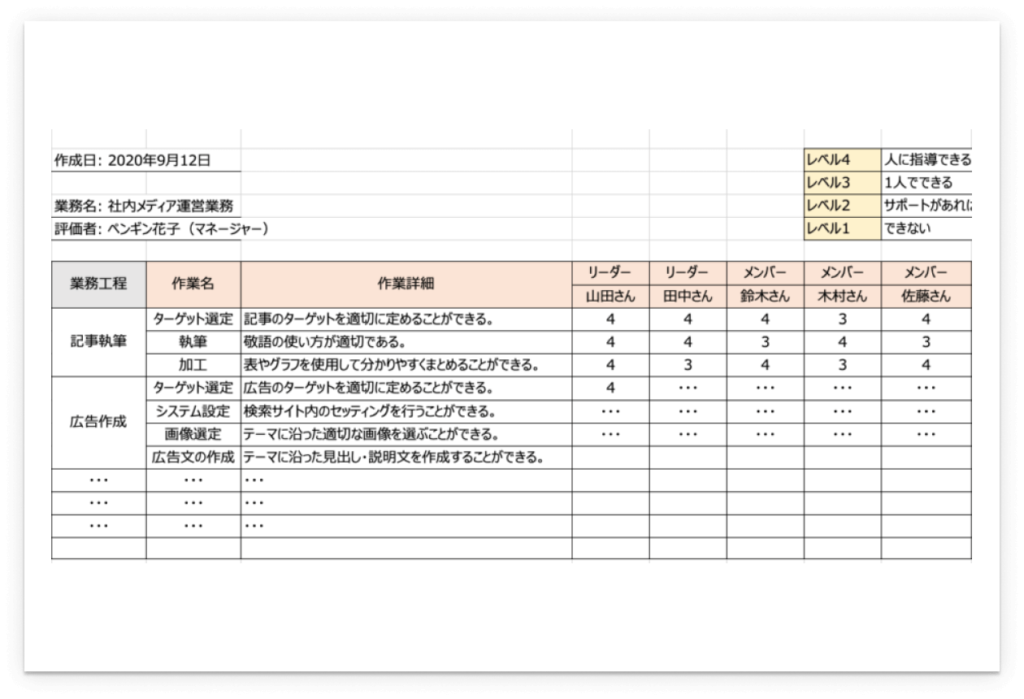

リソースは設備や人的リソースが該当します。特定の作業にどれだけの人員・設備を投下するのかコントロールすることで全体の成果を最大化します。リソースマネジメントはコストマネジメントとも連動するので合わせて考えるようにしてください。また、特に人員のリソースマネジメントにおいてはスキルマップの考え方が有効です。

スキルマップによってプロセスごとに必要なスキルを明確化しアサインする予定人員の各スキルを評価することで、適材適所を実現できます。スキルマップの詳細やテンプレートをご紹介した記事も合わてご参考ください。

リスク管理

リスクはプロセスごとに想定・評価することで、致命的なリスク発生を抑制できます。工程、業務全体を俯瞰的に見てだけのリスク管理では、抜け漏れが発生する可能性も高く、リスク発生時に検知・シューティングに時間を要します。プロセスに分解して、リスクを評価することで、抜け漏れなくリスクを把握できるだけでなく、有事の際も迅速に対処することができるのです。また、リスク管理については、事前の洗い出しと対応策の検討はもちろんのこと、継続的なモニタリングが重要です。モニタリングもプロセスごとに実施できるような体制を整えましょう。

リスク管理には、プロセスマネジメントツール『octpath』がおすすめです。

調達・仕入れのマネジメント

プロジェクトや業務の遂行に必要な資材の調達もプロセス管理が可能です。調達先の選定や評価だけではなく、実施に契約をしてから納品・品質管理・検収など調達に関わる各ステップごとに分類してマネジメントを実施します。

関係者のマネジメント

対象業務の規模が大きければ大きいほど、利害関係者も複雑になります。業務全体を円滑に進行させるうえで、各プロセスで影響を与える利害関係者を明確にして、事前に認識合わせや調整をしておくことで、スムーズにプロジェクトを進めることが可能になります。

プロセス管理のメリット

プロセス管理の目的は前述したとおりですが、ここではプロセス管理によって得られる可能性があるメリットについていくつか例をあげます。特定の問題にアプローチできることが多いので、ご自身が担当している業務で解決したい課題があるかどうか、合わせて確認してみてください。

属人化を防いで業務が行える

属人化とは業務の担当者以外が業務の内容を把握していない状態や他のメンバーが業務代替できないような状態を指します。属人化について詳細に解説した記事も合わせてご確認ください。属人化が発生する理由は様々なものがありますが、主に業務プロセスが明らかになっておらず、各作業ステップで実施するべき内容やゴールが明確になっていないことに起因するケースが代表的です。プロセス管理の中で、各プロセス内で実施されている作業内容やゴール、QCDの定義を明確にすることで属人化を解消できます。

進捗管理・モニタリングが実施しやすくなる

プロセス管理の目的でも言及しましたが、業務全体の進捗状況をリアルタイムに把握しやすくなり、精度の高いモニタリングが可能になります。さらに具体的なメリットとしては、遅れや抜け漏れの検知が迅速にできるようになるためリカバリがしやすい状態となります。また、リスク管理の観点でもトラブルや事故の早期発見、課題の特定などに役立てられます。

業務の標準化が可能となる

企業で存在する業務において「標準化ができないと思われているが、本当は標準化できる業務」は多く存在します。標準化のレベルにもよりますが、業務プロセスや工程・業務フローという観点ではほとんどの業務で特定のパターンで表現が可能です。プロセス管理はその活動自体が業務の標準化を推進させます。

イレギュラー対応のパターン化・定型化

前項と関連しますが、定型業務において想定外の挙動や対応が必要な業務をまとめて”イレギュラー”として場当たり的に対応しているケースが多く見られます。普段、イレギュラーとしてまとめて対応している業務でも、過去のイレギュラーを整理してみるとある程度特定のパターンに分類できることがほとんどです。プロセス管理では、イレギュラーケースもプロセス管理対象として検討・整理していくことでより広範囲な業務マネジメントを可能とします。これは、お問い合わせ対応などの分野でも非常に有効です。

業務のQCDを改善し費用対効果を向上させる

あらゆる改善活動は、極論すれば、QCDの改善を通じた費用対効果の改善であると言えます。プロセス管理も、前述してきた要素の改善を通じて、最終的な費用対効果・生産性の向上が見込めます。特に定型的に繰り返し発生する業務の場合、プロセス管理によって得られるメリットの永続性が高いため、より早期に取り組むことがアウトプットの改善を最大化させるうえで有効です。

プロセス管理の方法と流れ

まず、プロセス管理に取り組む前に、冒頭で記載したとおりプロセス管理の上位概念としてBPM(ビジネスプロセスマネジメント)が存在することを意識してください。プロセスマネジメントについての詳細や取り組み方について紹介した記事も合わせてご参考ください。

本記事におけるプロセス管理は、現状標準化されていない業務を標準化し、さらにそれが客観的に明らかになっている(ドキュメント化されている)ことを目指します。ここでは、アウトプットとして「フローチャート」と「作業手順書」の作成を想定しています。

プロセス管理が達成できたら、ビジネスプロセスマネジメントによって、継続的にプロセスの改善を実施することにもトライしてみてください。

1. ゴールと要件を明確にする

最初に、なぜプロセス管理に取り組むのか、その目的とゴールを明らかにします。ここでのゴール設定は定量的に数値で置くことを推奨します。ゴールを数値化することで、途中の成果が評価しやすくなるだけでなく、KPIとしてプロセスごとのゴールを設定できるようになります。また、具体性を意識することが重要です。例えば「現在のメンバーの稼働時間を増やすことなく、1ヶ月あたりの処理件数を30%増やす」や「ミスの発生率を5%から2%に減少させる」などです。ゴールを設定できたら、打ち手としてプロセス管理が最適かどうかも一度見直すと更に良いでしょう。

2. プロセス管理を実現するまでの計画を明確にする

プロセス管理の対象となる業務規模によりますが、対応に3人月以上を要する場合は、計画を明確に定義することを推奨します。例えば、以下の要素を明確にして、実行可能な計画に落とし込みます。

- 目的

- ゴール

- スケジュール

- メンバー

- スコープ

- リスク

社内での稟議や複数メンバーの協働が必要となる場合はプロジェクト計画書としてアウトプットするとさらに良いです。プロジェクト計画の構成要素やプロジェクト計画書の作成方法を解説した記事もご参照ください。

3. メンバーへのヒアリングを実施

現在の業務の流れを把握するために、作業を実施しているメンバーに対して業務ヒアリングを実施します。もし、作業をしているメンバー自身がフローチャートや作業手順書を作成する場合は、当該ステップは割愛いただいても問題ありません。作業者以外の管理者やマネージャーが中心となってアウトプットを作成する場合は、必ず作業者に詳細なヒアリングをしてください。業務ヒアリングの詳細について解説した記事がありますので、参考にして進めてください。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

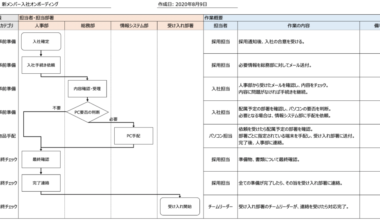

4. 業務フロー図(フローチャート)、作業手順書を作成

ヒアリングの結果を用いて、業務ごとの業務フロー図と作業手順書を作成します。これらが、対象の業務プロセス管理の基準となるドキュメントです。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

業務フロー図(フローチャート)

フローチャートは業務全体の流れを記号を用いて俯瞰的に表したものです。作業手順書と比べると比較的短時間で作成でき、業務の詳細を知らない人でも概要を理解しやすいというメリットがあります。業務フロー図の具体的な作成方法の解説や雛形について用意している記事がありますので、ご参考ください。

作業手順書

作業手順書は業務の流れをステップごとに詳細にまとめたものです。マニュアル代わりに利用されることもあり、作業手順を具体的に表現します。業務フロー図よりも具体的かつ詳細に表現されている分、作成に時間がかかることがデメリットとして挙げられます。プロセス管理を正確に行う上では、作業手順書まで作成することを推奨します。作業手順書の雛形や具体的な作成方法についてまとめた記事もありますので、合わせて参考にしてください。

5. レビュー・最適化

アウトプットを作成したら現場メンバーも含めて必ずレビューを実施してください。またプロセス管理の一つの重要なポイントは業務の標準化です。現時点で考えられる最適なプロセスとなっているか、見極めるようにしましょう。

6. 実行と管理

作成したドキュメントに従って業務プロセスを管理します。プロセス管理にあたって業務プロセスが刷新されている場合は、開始当初ミスやトラブルが発生する確率が高くなります。変更度合が大きい場合は、いきなり新プロセスで業務を開始するのではなく、徐々に移行したり、デモンストレーションを実施したりして、安定して稼働できるように工夫が必要です。実際の進行管理にあたっては、進行管理表や進捗管理表を用いることが有効です。進捗管理について詳細に解説した記事も合わせて参考にしてください。

プロセス管理の注意点と成功のポイント

プロセス管理にリソースを割きすぎないこと

本末転倒なケースとしてプロセス管理そのものに大幅な時間を割いてしまう場合です。特にコスト削減やリソース活用の最大化を目指してプロセス管理に取り組んだにも関わらず、結果的に管理自体に時間を要してしまうことが少なくありません。また、前述のプロセス管理の流れでも記載したとおり、準備段階でも一定の工数を必要とします。計画時に得られるメリットやゴールと、必要な工数や手順を天秤にかけて、正しく期待が実現できるかどうか判断しましょう。

プロセス管理に時間をかけないよう『octpath』を利用してみてはいかがでしょうか?

ゴールを明確にしメンバーに共有する

なぜプロセス管理に取り組むのか、プロセス管理を通じて何を実現したいのか、取り組みを開始する前に必ず明確にしましょう。よくある悪い例として、トップダウンで場当たり的にプロセス管理に取り組んだ結果、どこをゴールとして良いかわからず中座してしまうことがあります。取り組む際にはリーダーが目的やゴール、計画を明確にして、ステークホルダー全員が共通認識を持った状態で業務を推進できるようにしましょう。

複数メンバーでドキュメントを作成する場合の注意

こちらも実際の取り組みで見られるケースですが、アウトプットとして業務フロー図や作業手順書を作成する際に、明確な雛形や記載の粒度・ポイントが説明されていないせいで、作成するメンバーによって粒度やクオリティ、表現方法がバラバラになることがあります。複数名で分担してアウトプットを作成すること自体は悪くありませんが、事前に雛形を共有したり、基準となるサンプルを作成して認識をあわせることが重要です。または、ドキュメントのレビュワーと特定のメンバーに集約することで、一定の品質を担保することが可能になります。

プロセス管理の成功事例と失敗事例

プロセス管理は、企業が直面する様々な課題を解決し、業務効率を高めるための鍵となります。しかし、このアプローチは常に成功するわけではありません。このセクションでは、プロセス管理の成功事例と失敗事例を通じて、何がうまくいき、何がうまくいかなかったのかを探ります。

成功事例分析

ある製造業企業は、リードタイムの短縮と製品品質の向上を目指してBPM(ビジネスプロセスマネジメント)を導入しました。プロセスを詳細にマッピングし、ボトルネックを特定することで、無駄な工程を排除し、重要な工程にリソースを集中させました。結果として、リードタイムは30%短縮され、製品不良率は半減しました。この成功は、プロセスの可視化と継続的な改善の重要性を示しています。

失敗事例とその教訓

一方で、あるサービス提供企業は、プロセスの自動化を試みましたが、従業員の抵抗に遭遇し、プロジェクトは失敗に終わりました。自動化の目的と利点が十分にコミュニケーションされず、従業員は自分たちの仕事が奪われると感じました。この失敗から学んだ教訓は、変革を進める際には従業員の関与と買い込みが不可欠であること、そして変革の目的を明確に伝え、従業員にメリットを理解させることの重要性です。

ケーススタディ:プロセス改善によるビジネス変革

小売業のある企業は、在庫管理プロセスの改善により、顧客満足度を大幅に向上させました。在庫の正確性を高めるために、RFID技術を活用し、リアルタイムでの在庫追跡システムを導入しました。これにより、在庫過多や品切れが大幅に減少し、顧客の注文処理速度が向上しました。また、データ駆動型の意思決定を実現し、在庫管理の効率化とコスト削減を達成しました。このケーススタディは、テクノロジーを活用したプロセス改善が、顧客満足度の向上とビジネス成果の両方をもたらすことができることを示しています。

プロセス管理の成功事例と失敗事例からは、計画の正確性、従業員の関与、テクノロジーの適切な活用が成功に不可欠であることがわかります。また、失敗から学ぶことで、将来の取り組みをより効果的にすることができます。

プロセス管理のフレームワークとモデル

プロセス管理は、企業が効率的に機能し、目標を達成するために不可欠です。このセクションでは、プロセス管理を強化するために広く採用されているフレームワークとモデルについて解説します。

BPM(ビジネスプロセスマネジメント)の紹介

ビジネスプロセスマネジメント(BPM)は、組織の業務プロセスを設計、実行、監視、最適化するための体系的なアプローチです。BPMは、業務の流れを明確にし、無駄を削減し、生産性を高めることを目的としています。BPMの導入により、組織はプロセスを継続的に改善し、変化する市場の要求に迅速に対応できるようになります。BPMツールを使用すると、プロセスの自動化、モニタリング、分析が可能になり、組織の効率性と効果性が大幅に向上します。

リーンとシックスシグマの統合

リーンとシックスシグマは、プロセス改善のための2つの強力な手法です。リーンは無駄を排除し、価値を最大化することに焦点を当てています。一方、シックスシグマはプロセスの変動を減少させ、品質を向上させることに重点を置いています。これら二つの手法を統合することで、組織はプロセスの効率性と品質を同時に向上させることができます。リーンシックスシグマは、プロセスのスピードと品質を改善し、顧客満足度を高め、コストを削減する効果的な戦略です。

アジャイルプロセス管理

アジャイルプロセス管理は、迅速かつ柔軟なプロセス改善を目指すアプローチです。アジャイルは、ソフトウェア開発から始まりましたが、その原則はプロセス管理の分野にも適用されています。アジャイルプロセス管理では、小さなステップでプロセスを継続的に評価し、改善していきます。このアプローチにより、組織は変化に迅速に対応し、顧客のニーズに合わせてサービスを進化させることができます。アジャイルプロセス管理は、柔軟性とスピードを重視する組織にとって理想的な選択肢となります。

これらのフレームワークとモデルは、プロセス管理の効率化と最適化に向けた強力な基盤を提供します。組織はこれらのアプローチを組み合わせることで、業務プロセスを効果的に管理し、持続可能な成長を実現することができます。

テクノロジーによるプロセス管理の強化

テクノロジーの進歩は、プロセス管理を新たな次元へと導きます。デジタルツールとテクノロジーを活用することで、企業は効率性を飛躍的に向上させ、競争優位性を確保することができます。以下に、プロセス管理の強化におけるテクノロジーの役割を解説します。

プロセスオートメーションツール

プロセスオートメーションツールは、繰り返し発生するタスクやプロセスを自動化し、人間の介入を最小限に抑えることを目的としています。これにより、時間を要する作業から人間を解放し、より戦略的なタスクに集中することが可能になります。例えば、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)は、単純なデータ入力作業やフォームの処理などを自動化することで、ミスを減らし、生産性を高めます。このようなツールの導入により、プロセスの速度と効率が大幅に向上します。

データ分析とプロセス管理

データ分析は、プロセス管理の効果を最大化するための重要な要素です。データを収集し、分析することで、プロセスのボトルネックや非効率な点を明確にし、改善策を導き出すことができます。ビッグデータ技術と高度な分析ツールを使用することで、リアルタイムでのプロセス監視が可能になり、迅速な意思決定を支援します。また、予測分析を用いて将来のトレンドを予測し、プロセスを事前に最適化することも可能です。

AIと機械学習の役割

AI(人工知能)と機械学習は、プロセス管理に革命をもたらすポテンシャルを持っています。これらのテクノロジーを活用することで、プロセスの自動化だけでなく、継続的な学習と自己最適化が可能になります。AIは、膨大なデータセットからパターンを識別し、プロセスの改善点を自動的に提案することができます。また、機械学習アルゴリズムは、過去のデータから学習し、将来のプロセスのパフォーマンスを予測することで、プロセスの最適化を図ります。

テクノロジーによるプロセス管理の強化は、企業が効率性と競争力を向上させるための鍵です。プロセスオートメーションツール、データ分析、AIと機械学習を適切に組み合わせることで、プロセスの可視化、最適化、そして自動化が実現し、企業は持続可能な成長を達成することができます。

プロセス管理の未来展望

プロセス管理は、ビジネスの効率化と持続可能性を支える基盤となっています。未来においては、新しいテクノロジーの進化とともに、プロセス管理のアプローチも大きく変化していくことが予想されます。ここでは、プロセス管理の未来における主要な展望を探ります。

新しいテクノロジーの影響

デジタルトランスフォーメーションの加速により、新しいテクノロジーがプロセス管理に革命をもたらしています。ブロックチェーン、IoT(Internet of Things)、クラウドコンピューティングなどの技術は、プロセスの自動化、透明性、効率性を高める新たな可能性を開いています。これらのテクノロジーを活用することで、リアルタイムでのデータ分析、プロセスの最適化、リスクの低減が可能になり、ビジネスのアジリティを大幅に向上させることができます。

プロセス管理のトレンドとイノベーション

デジタル化の進展に伴い、プロセス管理はより戦略的な役割を担うようになっています。組織は、顧客体験の向上、オペレーショナルエクセレンスの追求、持続可能なビジネスモデルの構築に向けて、プロセスを中心としたイノベーションを加速させています。また、リモートワークや分散型チームの普及により、デジタルコラボレーションツールとプロセス管理の統合が重要なトレンドとなっています。

継続的な学習と適応の重要性

ビジネス環境の変化は加速度的に進んでおり、プロセス管理のアプローチもこれに適応する必要があります。継続的な学習と適応が組織の成功に不可欠であり、従業員は新しいテクノロジーと方法論に対する理解を深めるとともに、変化に柔軟に対応するスキルを磨く必要があります。また、組織はイノベーションを促進する文化を育むことで、持続的な成長と競争力の維持を目指すべきです。

未来のプロセス管理は、革新的なテクノロジーの採用、戦略的な意思決定、そして人材の能力開発によって、より高度なレベルへと進化していきます。組織がこれらの展望を理解し、積極的に取り組むことで、変化の激しいビジネス環境においても成功を収めることが可能になります。

さいごに

プロセス管理にあたって、プロセスの考え方やポイント、具体的な方法についてご理解いただけましたでしょうか。弊社が提供しているプロセスマネジメントツール『https://octpath.com/

最後まで読んでいただきありがとうございました。