業務プロセスを可視化することで生産性向上に繋がる様々なメリットを得ることができます。ただ、「業務プロセスが可視化されている状態とは?」「自分たちの事業はどれだけ可視化されている状態なのか?」など直感的に現状やメリットを把握することは難しいかと思います。本記事では、業務プロセスの可視化についてメリットや具体的な方法を中心にご紹介していきます。

業務プロセスについてのおさらい

業務プロセスとは、業務がどのような手順、流れで進行していくかを意味する言葉です。類義語として「業務フロー」「ビジネスプロセス」と表現する場合もあります。基本的には定型的な業務やルーティーン業務といった、作業手順がある程度決まっていて、何度も発生する可能性がある業務を中心に活用される考え方です。一般的にプロジェクトなど、進め方が流動的で1回しか発生しないような業務においてはあまり使われない概念です。

業務プロセスが可視化されている状態とは?

業務プロセスが可視化されている状態とは、業務に関わっていない人を含め客観的に対象業務ついての「作業ステップ」「作業の前後関係」「作業内容」「各ステップの担当者」が把握できる状況を指します。

- 作業のステップ

- 作業の前後関係

- 作業内容

- 担当者

詳細は後述しますが、一般的には業務プロセス図(業務フロー図/フローチャート)に業務の流れを図解することで可視化をします。可視化の言葉の意味や詳細について解説した記事も合わせて参考にしてください。

また、逆に業務プロセスが可視化されていない状態として「属人化」が挙げられます。

属人化は特定の業務の担当者以外が内容を把握していない状態を指します。それにより担当者以外の人が業務を代替することが出来なかったり、当該業務の品質の良し悪しを判断できなかったりという問題が発生します。属人化についてメリット・デメリットを詳細に解説している記事もご参考ください。

業務プロセスの可視化がなぜ必要なのか?

業務プロセスの可視化によって得られるメリット

業務の流れを可視化することでいくつかのメリットを享受できます。現在、ご自身のチームで抱えている課題を解決し、生産性に繋がりそうなものがあるか確認してください。

業務の属人化を防ぐ

業務プロセスを可視化することで業務内容のブラックボックス化を防ぐことができます。これは、担当者の退職・休暇によって業務を引き継ぐ必要がある場合や、事業拡大の際に新メンバーを教育する場合に、素早く作業を移管できることに繋がります。

業務プロセスの改善に着手できる

業務改善の第一手として現状把握が必要不可欠です。業務プロセスを可視化することで、現在どのように業務に対応しているのかが明らかになり課題や改善点の発見に繋がります。特に、業務担当者だけが業務内容を理解している状態では客観的・俯瞰的に業務を把握することが難しく、可視化することで初めて第三者のコメント、指摘を受けられるようになります。実際のクライアント様の例として、ある大手メーカー企業様でワークフローの業務プロセス可視化を実施し、そこから不要な手順を削除・再編することで業務改善を実現しました。

業務品質が安定する

業務プロセスを可視化することでチーム全体で業務の進行方法についての共通認識が持てるようになります。そうすることで、作業方法が統一され、品質・スピードが安定します。さらに、ミスやトラブルが発生した場合もリカバリーが迅速に行えます。過去に実際に担当したクライアント様の例でも、作業の実施方法がいまいちルール化されていない状態から、作業品質を安定させるために業務プロセス図、作業手順書などを作成して安定化を目指しました。

メンバーのパフォーマンスが把握できるようになる

作業のステップと内容を可視化することで「誰が」「何をやっているか」を明らかにすることができます。業務プロセスが可視化されていない場合、当該内容の客観的な判断が難しく評価や業務内容、パフォーマンスの把握が難しくなります。

可視化に取り組むかどうかの判断

現在の業務で可視化に取り組むかどうか検討されている方は、大きく以下の2点が判断軸となります。

- そもそも業務プロセスを可視化できる業務かどうかの判断

- 可視化に取り組む上で費用対効果があるかどうかの判断

それぞれ詳細に見ていきましょう。

1. そもそも業務プロセスを可視化できる業務かどうか?

業務プロセスを可視化できるのは、定型業務やルーティーン業務と呼ばれるような業務手順が明確に決まっていて繰り返し発生する業務が対象となります。逆にプロジェクトのように、特定の目標に向かって流動的な取り組みをしていく作業は業務プロセスの可視化そのものが難しく、また、再現性がないため意味がありません。

定型業務の中でも以下の要素を満たしていれば、業務プロセスの可視化によって得られるメリットの効果がより大きくなるため、ご自身の業務に照らし合わせてみてください。

- 作業手順が決まっている

- 1単位あたりの作業手順が多い/作業完了まで時間がかかる

- 作業の発生件数が多い

- 作業に関わっている担当者の人数、部署が多い

2. 可視化に取り組む上で費用対効果があるかどうか?

当然ですが、業務プロセスを可視化していく作業には時間と人手がかかります。実際に可視化に取り組む前に、得られるメリットについて把握しておくようにしましょう。現在の業務において以下に記載する課題に当てはまっているものが多ければ多いほど、業務プロセスの可視化によって高い効果が期待できます。

- 特定の作業について担当者しか方法や詳細を知らないものがある

- 業務全体の流れを説明できる人が誰も存在しない

- 同じ作業でも担当者によってやり方に差がある

- 同じ作業でも担当者によって必要な時間が大幅に異なる

- 新人が入ってきた際に教育に時間がかかっている

- 直近1年間で業務プロセスの見直しが行えていない

- 業務においてミスや遅れが頻繁に発生している

業務プロセスの可視化で活用するドキュメント

業務プロセスの可視化は、ドキュメントに現在の業務の流れをまとめることで社内やチームにおいて共通認識が持てるようにします。以下が実際に作成されることが多いアウトプットとなり、それぞれに特徴があります。ご自身の可視化の目的や背景に応じて適切な方法を選ぶようにしてください。どれを作成すればよいか迷う場合は、業務プロセス図(業務フロー図/フローチャート)の作成を推奨します。

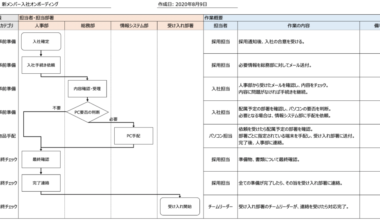

業務プロセス図(業務フロー図/フローチャート)

業務プロセスの可視化を行う場合、ほぼ間違いなく業務プロセス図は作成します。場合によっては「業務フロー図」や「フローチャート」と呼ぶ場合もあります。これらは、特定の業務の流れを記号を用いて図解したものです。業務プロセス図を作成することで、業務フローにおける以下の要素を視覚的に表現できます。

- 特定の業務フローを構成する作業やステップの要素

- 各ステップで実施される作業内容の簡易な内容

- 作業の前後関係および、どのような流れでプロセスが進むか

- 作業ごとの担当部署、担当者

シーンとして、業務プロセス全体を俯瞰的に把握したい場合に最もおすすめです。また、比較的短い時間で作成可能なので、一番最初に作成するドキュメントとして有効です。逆にステップごとの詳細な業務内容を表現するのが苦手なので注意が必要です。作業詳細を中心に表現したい場合は後述する作業手順書(業務手順書)が有効です。

業務プロセス図の詳細な作成方法とサンプルがダウンロードできる記事も合わせてご確認ください。

作業手順書(業務手順書)

作業手順書は対象の業務について手順ごとに時系列にまとめた資料です。業務によっては作業手順書をマニュアルとして活用しているケースもあります。前項の業務プロセス図と比較すると各手順の詳細(「作業内容」「担当者」「注意点」「チェック項目」等)が確認できるものになっています。

業務プロセスの可視化の目的が、詳細な作業レベルでの改善や業務の標準化を目的としている場合は作業手順書の作成をおすすめします。しかし、業務プロセス図と比較すると作成に時間がかかり、業務の詳細な確認と把握が必要となるためご留意ください。

作業手順書の詳細な作り方とサンプルがダウンロードできる記事も合わせてご確認ください。

業務一覧表

業務一覧表は特定の部署やチーム内に存在する業務を一覧化したものです。作成は必須ではないですが、実施している業務の種類が多い場合など、そもそもどのような業務が全体で存在しているのかの棚卸しが必要な場合は作成すると効果的です。

業務プロセスを可視化する方法と流れ

実際に業務プロセスを可視化していく場合の流れについてご紹介します。対象の業務や担当者によって方法は変化しますが、一般的なケースとして参考にしてみてください。以下は丁寧に進めるケースを想定した内容になります。

1. 目的とゴールの明確化

最初に「何のために業務プロセスの可視化に取り組むのか」を明らかにします。業務プロセスの可視化はあくまでも手段であってゴールではないので、その点にご注意ください。ゴールは定量的に設定すると、振り返りやパフォーマンス計測を明確にできるのでおすすめです。また、業務改善プロジェクトとして取り組む場合は以下について明らかにするとなお良いです。

- 定量的なゴール

- プロジェクトの期間

- 対象の業務範囲・チーム

- プロジェクトに取り組むメンバーと役割分担

- 業務プロセスの可視化に取り組む背景

2. 業務一覧表の作成と対象業務の選定

次に、業務一覧表を作成して可視化に取り組む対象の業務を明らかにします。もし、既に可視化に取り組みたい業務が明確な場合、この手順はスキップしても問題ありません。

3. ヒアリングによる業務の詳細把握

現場のメンバーに対してヒアリングを実施します。基本的には業務の流れに沿って作業の内容を聞いていく形となります。この段階ではきれいにまとめる必要はありませんが、抜け漏れなく聞くように注意しましょう。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

- 業務の目的とゴール

- 一連の業務プロセス

- 具合的な作業手順と内容

- 担当者

- 作業内容

- 使用しているツール

- 所要工数

- チェックポイントや注意点

- 対象業務に対する不満や課題

業務ヒアリングを実施する場合の具体的な方法と詳細についてまとめた記事も合わせて参考にしてください。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

4. 業務プロセス図の作成

ヒアリング結果は先に業務プロセス図にまとめることを推奨します。前述のとおり、作成にも比較的時間がかからず、修正が容易なためです。業務プロセス全体の理解を俯瞰的に揃えてから詳細に落とし込んでいくことが可能となります。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

業務プロセス図の詳細な作成方法とサンプルがダウンロードできる記事も合わせてご確認ください。

5. 作業手順書の作成

作業手順書は業務プロセス図が完成したら着手します。各作業ステップを詳細に落とし込んで実際の内容が具体的にイメージできるレベルまで詳細化します。

作業手順書の詳細な作り方とサンプルがダウンロードできる記事も合わせてご確認ください。

6. メンバーからのフィードバックと最終化

業務プロセス図、作業手順書の作成が完了したらチーム内でレビューを実施しましょう。認識の相違や記載の抜け漏れがないか最終的なチェックを実施します。

業務プロセスの可視化に使えるツール

もし、初めて業務プロセスの可視化に取り組む場合であれば、Excelやスプレッドシートを利用することをおすすめします。使いづらい点はありますが、共有もしやすく、抵抗なく作成、編集が可能で料金の追加発生がないためです。ある程度本格的に業務プロセス図の作成や管理、共有をしたい場合にはツールを活用すると良いです。以下に代表的なものをご紹介します。

Lucidchart

複数人でリアルタイムに同時編集ができる作図ツールです。フローチャートだけでなく、ビジネスで利用する様々な図表を作成することができます。上記のサンプルイメージは実際に筆者が作成したものです。左側に用意された図形からドラッグアンドドロップですぐに作成できます。また、フローチャートに特化した記号が用意されているので、あらゆるケースのフローチャートを表現できます。

公式サイトURL

https://www.lucidchart.com/pages/ja

draw.io

無料で利用できる作図アプリケーションです。draw.ioのアプリケーションサイトにアクセスするとアカウント作成も不要ですぐに作図を開始できます。

操作感は前述のLucidchartと比較的似ていて、画面左側の記号一覧から記号をドラッグアンドドロップして作成していきます。

公式サイトURL

https://drawio-app.com/

CaCoo

国内企業が提供するオンライン作図ツールです。フローチャートだけでなく、ワイヤーフレームやプレゼン用の資料など作成できます。Cacooは共同編集を強みにしたサービスです。14日間のみ無料トライアル利用が可能となっており、それ以降は料金が発生します。他のサービス同様、左の記号一覧から記号を選択して作成していく形です。フローチャートの作成において、複数人で同時編集をしたい場合の利用がおすすめです。

公式サイトURL

https://cacoo.com/ja/

octpath

こちらは弊社が開発しているサービスで、あらゆるビジネスプロセスをクラウド上でマネジメントすることができます。フローチャート形式ではありませんが、定型業務でよく使われるマニュアルやチェックリスト、進行管理表をすべて一箇所で管理でき、業務の進行管理も合わせて行うことができます。

公式サイトURL

https://octpath.com/

さいごに

業務プロセスの可視化について概要を掴むことができましたでしょうか。可視化の対象物によって適切な手段は異なるので、自社の業務に合った方法で可視化に取り組んでみてください。

また、可視化が出来た後は明確になったプロセスの装着と運用が重要になります。可視化しただけで満足せず、継続的に改善に取り組むことを意識してください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。