BPMとはビジネスプロセスマネジメント(Business Process Management)の略称で、定型業務の効率化にかかせない考え方です。日本ではまだまだ知名度が高くありませんが、海外では多く用いられており、BPMに関連したツールも多く存在します。

この記事では、BPMについてまずは概要を理解したいという方を対象に、BPMの言葉の意味や重要性などの基本事項について解説しています。

BPMとは

まずはBPMに関する基本事項からお伝えします。

BPMの言葉の意味

BPMとはBusiness Process Management(ビジネスプロセスマネジメント)の略称で、ざっくりまとめるとビジネスプロセスの管理によって、業務の継続的な改善を目指す活動のことを指します。

ビジネスプロセスは“顧客に対して製品やサービスを提供するまでに生じる業務全体の流れ”のことで、“業務の開始から終了までの一連の工程”と捉えていただくと分かりやすいかと思います。業務をビジネスプロセス単位で捉え、管理・改善を行なっていくことをBPMと言います。

BPMと似た概念の言葉

BPMと混同されやすい言葉としてBPRとBPMNが挙げられます。

BPR

BPRはBusiness Process Re-engineering(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)の頭文字を取った言葉で、日本語では「業務改革」「業務改善」を意味します。業務を分析し、業務プロセスの見直し、生産方式の変更、業務の統廃合を実施することで効率性・生産性を向上させる活動を指します。

こちらは、既に管理されている業務の分析・見直しをすることで効率化を目指すもので、継続的な業務管理は必要がないという点でBPMと異なります。

BPMN

BPMNとは、Business Process Model and Notationの略で、ある業務について開始から終了までのステップと手順をフロー形式で図式化する方法のことを指します。日本語では業務プロセスモデリング表記法と訳されます。以下のように、決められたルールに従って業務フローを図式化したものを、アウトプットとして作成します。

BPMとの大きな違いは「業務管理」を含むかどうかです。BPMは業務管理による効率化を目的としていますが、BPMNはあくまでフロー図を用いた業務の可視化をゴールとしています。

BPMの取り組みの方法

今回の記事では詳細はご紹介しませんが、BPMの流れについて概要をご紹介します。

BPMの考え方の特徴

他の業務改善の取り組みとは異なる、BPMならではの考え方の特徴が大きく2つあります。

業務をプロセス単位で管理する

特徴のひとつは、冒頭で述べた通り、業務をプロセスとして捉えプロセス単位でタスクを管理することです。プロセスの粒度は業務の特徴や管理の範囲によって大きく異なるため、プロセスの単位は指定できません。

Todo・プロジェクトと比較するとイメージがしやすいかと思います。Todoは主に、短時間で消化でき個人で完結するような小さな作業を、プロジェクトは単発で発生し手順やフローが定まっていない業務を指します。詳細は後述しますが、BPMはそれらと異なり、繰り返し発生する且つ複数名・複数チームが関わるような業務全体をプロセスとして管理します。

業務の継続的な改善を前提としている

もうひとつの特徴は“継続的な業務改善”のための取り組みということです。そもそもBPMは定常業務を対象としており、同じ業務が何度も繰り返し発生することが前提です。BPMによって業務情報が蓄積されていくことで、プロセス全体の中でミスの発生しやすい箇所・全体のボトルネックとなっている箇所などが明らかになり、その結果をもとに業務プロセスを改修していくことができます。

BPMに取り組むステップ

BPMは、以下の4つのステップを繰り返していくことで実行していきます。

Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)をまとめた「PDCA」の流れと同様に、業務を可視化した後、取り組んだ結果をもとにプロセスを最適化していきます。

BPMでははじめから完璧な業務プロセスを作っていく必要はありません。業務を可視化した後、業務を進行していく中で見直し・改善を繰り返していきます。

BPMの流れについて具体的に解説している記事もありますので、参考にしてみてください。

BPMを活用できる業務

BPMは全ての業務に対して利用できるわけではなく、主に以下の特徴に当てはまる業務を対象としています。一般的に「定型業務」「定常業務」と言われるような業務が当てはまります。

- 業務のフローや手順がおおかた決まっている

- 繰り返し発生する

- 複数のタスクが同時に進行している

- 複数のメンバーや部署が関わりながら業務が進行する

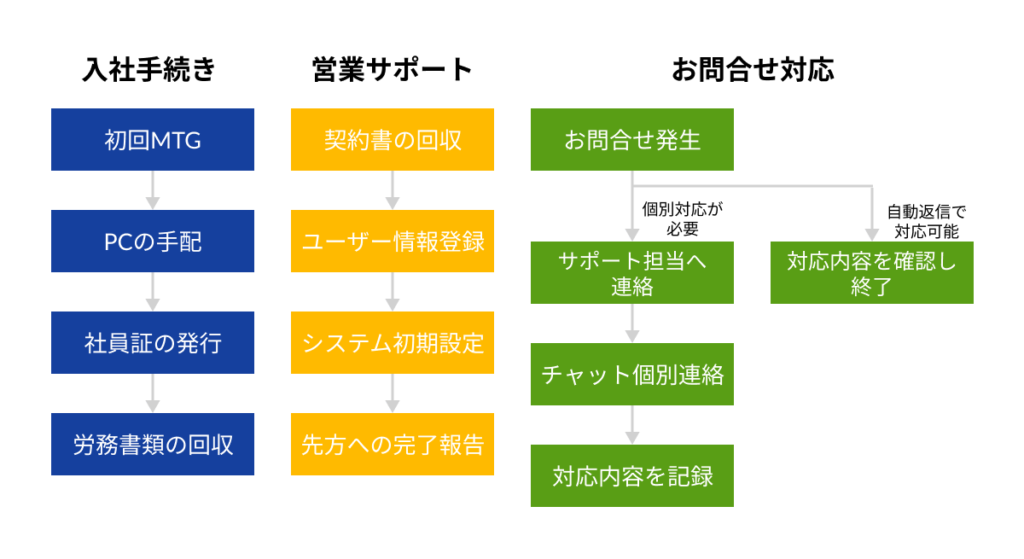

BPMの主な管理対象業務を以下の図にまとめました。新入社員の雇用時に必要な入社手続き対応、新規契約時のユーザー対応、顧客からのお問い合わせ対応についてのフローです。

直列で進行する業務もありますが、実際の業務シーンでは上記のお問い合わせ対応のように、タスクが分岐するケースがほとんどかと思います。

また、上記は一つのまとめ方にすぎず、それぞれのタスクをさらに細かいビジネスプロセスに分けることもあれば、もう一段荒い粒度で表すこともあります。例えば入社手続きの「初回MTG」についても、MTG日時の連絡→議事録の準備→MTGの実施→MTG内容の社内共有、など、プロセスの中身をさらに細分化することも可能です。

ご自身の業務はどのようなプロセスで表すことができるか、抽象度を変えながら考えてみてください。

議事録作成には、音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

BPMのメリット、効果

BPMには以下のように多くのメリットがあります。

業務の標準化による品質の安定とマネジメント力の向上

業務ボリュームや関わる人数が増えるとどうしても業務全体を把握することが難しくなり、担当者にしか分からない情報が多くなります。また、同じ業務を複数名で分担している場合はそれぞれの手順が少しずつ自己流になっていき、品質にもばらつきが生じてしまいます。

BPMによって業務フロー・手順を可視化することで、マネジメントをする管理者だけでなく作業メンバーも含めて業務プロセスについての認識を合わせることができ、業務の属人化を解消できるため、作業品質についても安定と向上が実現できます。

部署を横断した業務改善の実現

マネジメント対象が業務プロセス全体であることから、業務に関わる部署や担当者のすべてを包括した管理となります。ただし、実態としては現場におけるBPMの管理範囲は様々で、特定の部署で閉じたマネジメントとなることも少なくありません。このようなケースでも徐々に管理対象の範囲を前後に伸ばしていくことで、より包括的に、業務全体に関わる全ての関係者を巻き込んだ業務改善が可能となります。

外部環境の変化にも柔軟に反応できる

継続的なマネジメントと改善を前提としているので、外部環境が変化した場合でも瞬時に気づくことができます。さらに、変化に気づくだけでなく、改善活動自体が継続的に実施されている状況なので、その変化にあわせた業務プロセスの最適化も迅速に行えます。

リソースの最適化による業務効率の向上

業務プロセスが可視化されると、各作業ごとに必要なスキルや対応が明らかになります。それにより、適した能力を持ったメンバーのアサインが可能になり、適材適所が実現され、業務効率の向上にも繋がります。

実際に適材適所を実現するためには個々のメンバーのスキルについても理解が必要です。スキルを可視化する手法であるスキルマップの作成方法について解説した記事も、合わせて参考にしてください。

業務の可視化だけでなく進捗管理も可能に

「業務の可視化」は業務効率化に向けた取り組みとしてよく用いられますが、可視化だけでは業務を効率化することはできません。BPMは名前の通り「マネジメント」を含むため、可視化した後の業務プロセスをもとに業務管理も行うことができ、直接的に業務改善に結びつけることができます。

業務の継続的な改善に取り組むことができる

前述している通りですが、BPMを実践することにより業務改善に継続的に取り組むことができます。定常業務に追われるとなかなか業務改善のための施策に時間を取れないことも多くなるため、業務を進行していく中で改善活動を取り入れられることもポイントです。

企業の競合優位性につながる

ビジネスプロセスは企業の生産活動そのものです。BPMを通してオペレーションの見直し・改善に継続的に取り組むことで、企業活動に関わる「仕組み」自体を改善することができ、事業の競合優位性を高めることにも繋がります。

なぜBPMが注目されているのか?

BPMに多くのメリットがあることはご理解いただけたかと思いますが、なぜ最近になって注目されているのでしょうか?BPMが普及した理由には以下のようなものがあります。

“業務の見える化”から一歩進んだ考え方であること

数年前に“見える化”という言葉が流行したことから、とりあえず手順書の作成や業務フロー図の作成に取り組んだ企業も多かったかと思いますが、業務情報を可視化しただけでは業務を効率化することはできません。BPMは業務を可視化した後の管理・改善も含むため、効率化に向けて直接的に取り組めることが評価されています。世間の流れとしても可視化に取り組んだ企業が増えてきたことから、次のステップとして注目されています。

人材流動性の高まりに対する対応策として有効であること

グローバル化や事業環境の変化によって、人材の流動性が高まり獲得競争が激化している状況の中では、安定的に事業を運営していくための業務の「標準化」が必須です。標準化とは作業手順やフローを統一することで、特定の従業員にしかできない業務を減らし、反対に誰でも同じ品質で業務に取り組める状況を作ります。BPMに取り組むことで業務が標準化され、従業員のスキル不足をカバーすることが可能になります。

標準化の具体的なメリットについて記載している記事も参考にしてください。

近年注目されている“業務の自動化”の前段として必要であること

業務効率化のための手法としてRPAやIPaaSをはじめとした“自動化”が注目されてきましたが、業務を自動化するためには、事前に業務内容の標準化や自動化が可能な業務範囲の特定が必要になります。BPMに取り組むことで業務フロー全体を整理でき、業務の自動化にあたって土台づくりができるため、自動化に取り組む際にセットでBPMが取り入れられるケースも多くあります。

BPMを導入するタイミング

BPMを実際に導入するタイミングとしては、以下に該当していることが目安となります。

人手不足に陥っている

人手が不足している場合は、いかにコストを抑え効率的に業務を進行するか、が重要課題となります。一方で、人手不足では各メンバーの業務負荷が高まることで品質の低下を招いたり、担当者の判断によって都度対応することが増えたりするため、業務が最適化されないことが多くなります。BPMによって業務を定型化し理想的なプロセスが明らかになることで、無駄な作業が排除され、企業全体の効率化に繋がります。

メンバーが増加している、増加する見込みがある

メンバーの急激な増加もBPM導入の検討タイミングです。同じ業務を複数名で分担するようになると手順にばらつきが生じやすくなる上、メンバー間での業務の受け渡しやコミュニケーションの回数が増え、業務フロー自体が煩雑になってしまうこともあるためです。BPMを取り入れることで業務手順やフローを整理しつつ、急激なメンバーの増加にも影響を受けない組織体制を築くことができます。

業務が属人化している

属人化とは、特定の業務の担当者以外が業務の内容を把握していない状態を指します。業務が属人化することによって、業務の代替が出来ない、引き継ぎがなされない、当該業務の品質の良し悪しを適切に判断できない、などの問題が発生します。BPMによって手順やフローを明らかにできることからメンバー間で業務に関する認識を揃えやすくなり、属人化の解消に役立ちます。属人化について解説している記事も参考にしてみてください。

おまけ|octpath

弊社で提供しているoctpathは、サービスを用いてBPMに取り組むことのできるプロセスマネジメントツールです。マニュアルをステップごとに登録した上で、そのまま業務管理ができます。自社でいちからBPMに取り組むのは難しいと感じている方、BPMのイメージがついていないという方は、詳細をぜひサービスサイトから確認してみてください。

おわりに

BPMは横文字でとっつきづらいように感じますが、定型業務・定常業務を効率化していくために必要不可欠な考え方です。ご自身の担当業務がBPMの対象となるのか、ご自身の抱えている課題はBPMによって解消できるのか、を確認してみてください。