BPMNとは、業務開始から終了までのステップと手順をフロー形式で図式化する方法のことを指します。日本語では業務プロセスモデリング表記法と訳されます。

業務フローを詳細に可視化できることから、業務の流れや手順が決まっていたり、繰り返し発生したり、条件分岐が発生したり、複数のメンバーやチームが関わったり、複数の作業が同時並行で進行する業務に取り入れられています。

この記事では、BPMNの概要や基礎的な記号、作成の手順についてご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

ビジネスプロセスの管理や、業務フローの可視化には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

BPMN(業務プロセスモデリング表記法)とは

言葉の定義と概要

BPMNとは、Business Process Model and Notationの略で、ある業務について開始から終了までのステップと手順をフロー形式で図式化する方法のことを指します。日本語では業務プロセスモデリング表記法と訳されます。

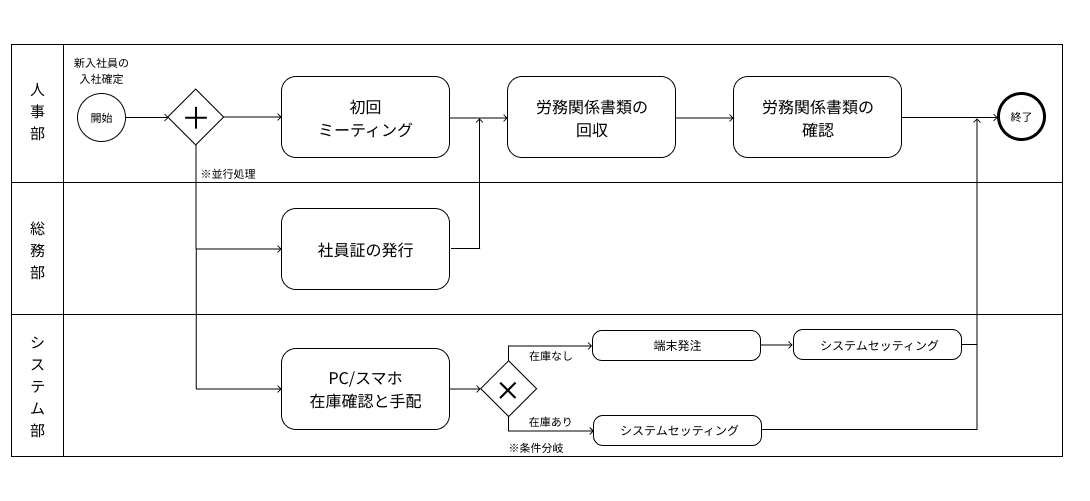

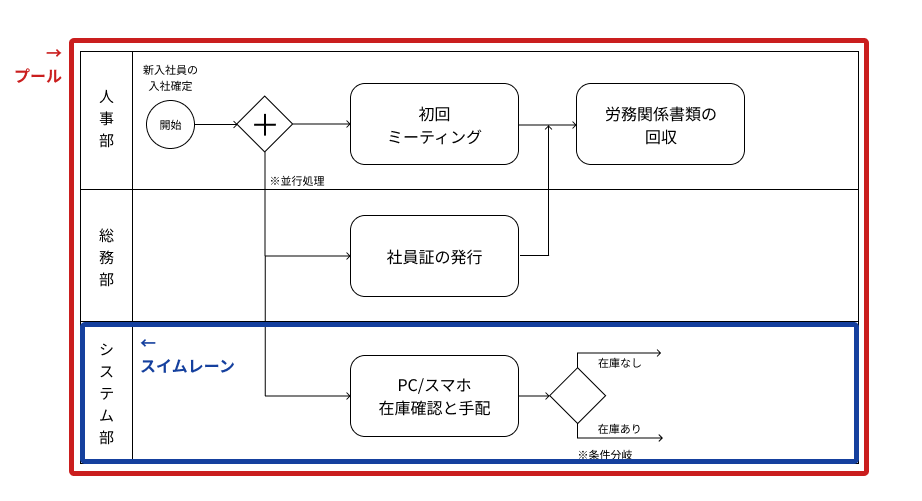

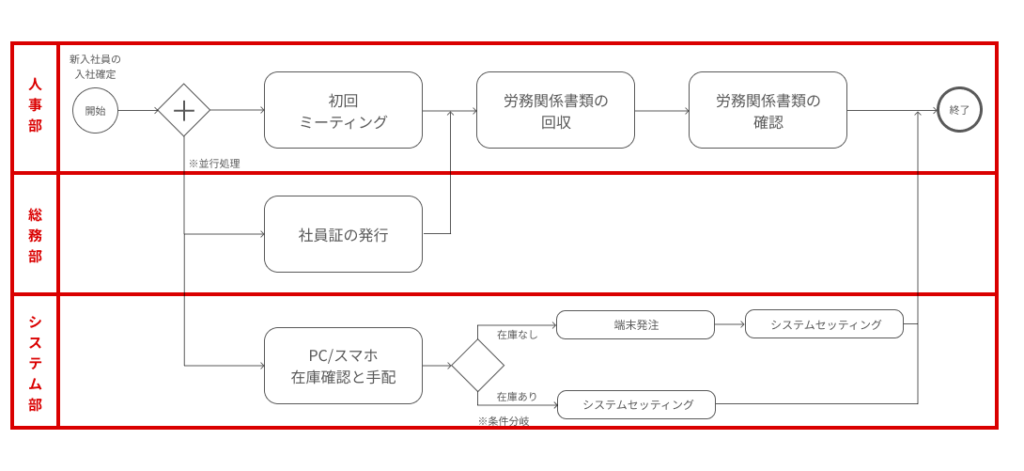

以下のように、業務フロー全体を図でまとめたものを、アウトプットとして作成します。

BPMNの特徴のひとつは、フロー図の中で利用する記号や線の種類が決まっていることです。一般的なフローチャートでもある程度記号に決まりはありますが、BPMNではそれをさらに細かく分けます。

BPMNが取り入れられる業務の特徴

業務フローを詳細に可視化できることから、主に以下のような特徴を持つ業務に取り入れられます。ご自身のご担当業務にも当てはまっているか確認してみてください。

- 業務の流れや手順が決まっていて、繰り返し発生する

- 業務の進行中に条件分岐が発生する

- 複数のメンバー、複数のチームが関わる

- 複数の作業が同時並行で進行する

基本的に、取り組む際にチームの規模は問いませんが、業務フローが長い、または複雑性の高い業務であるほどお役立ていただけるかと思います。

ビジネスプロセスの管理や、業務フローの可視化には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

BPMNと混同しがちな言葉

BPMNと近い概念で混同しがちな言葉が2種類あります。それぞれ内容が異なりますので、参考にしてみてください。

BPM(Business Process Management)

BPM(ビジネスプロセスマネジメント)は、業務をプロセス単位で管理する方法です。BPMNは業務プロセスの可視化のみを指しますが、BPMでは、可視化した後の業務の“管理”までを含みます。業務をプロセス単位で管理することが通常のタスク管理とは異なる部分です。また、業務を進行していく中で継続的に業務情報を管理・計測することで、生産性と効率性の改善にも繋がります。詳細はBPMについて解説している記事を確認してみてください。

BPR(Business Process Re-engineering)

BPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング)は日本語で「業務改革」「業務改善」を意味し、端的に言うと、業務分析を行った結果をもとに業務を変更し、生産性を向上する方法です。現在取り組んでいる業務を分析し、プロセスの見直し・生産方式の変更・業務の統廃合を実施することで生産性を向上します。BPRについて記載している記事もありますので、こちらも合わせて確認してみてください。

どちらも、BPMNなどで業務を可視化した後の改善のフェーズで取り組まれるものです。自身の課題感にあったものを探してみてください。

BPMNを取り入れるメリット

業務改善につながる

BPMNを取り入れることにより、業務を図に描き起こす作業の中で業務整理をすることができます。作業の流れが明らかになることで無駄な部分がわかり、効率化に向けた業務上の課題・改善すべきポイントの把握に繋がります。

ビジネスプロセスの管理や、業務フローの可視化には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

属人化の解消

業務情報を可視化できることで、自分の担当している業務はもちろん、関わりのある業務や全体の流れについても把握できるようになります。引き継ぎの際に業務情報の共有が容易なだけでなく、業務の相互理解が深まることで、部書やチームが縦割りになってしまうことを防げます。

作成方法が明確

冒頭でも述べた通り、BPMNを活用するメリットのひとつは、作成方法が標準化されていることです。次章で紹介しますが使うべき記号やフローがあらかじめ決められており、規則化されているため、簡単に作成ができる上に、読み取る際にも理解しやすいことがポイントと言えます。

BPMNに取り入れられる記号

BPMNに取り入れる記号は、厳密にはかなりの種類があり使い分けが必要です。今回は手軽に取り組めるよう、最低限必要な、基本的な記号に限定してご紹介しています。

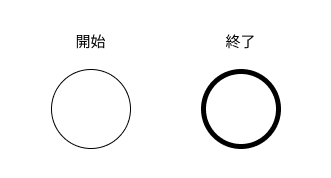

イベント

プロセスの開始、完了にのみ利用される記号です。したがって、ひとつのフロー図の中にひとつしか利用されません。どちらも円形ですが、「終了」の方が太線になっていることで使い分けがされています。

アクティビティ(タスク)

タスクを表します。ひとつのタスクにつきひとつの記号を配置し、中央部分にタスク名を入力して使用します。

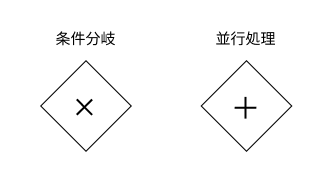

ゲートウェイ

業務に関わる何某かの条件を示す記号です。条件分岐や並行処理が必要になった場合に、交差する点に配置します。BPMNでは、厳密にはさらに細かく5種類以上のゲートウェイが存在していますが、今回は主要なものとして条件分岐と並行処理のみご紹介します。よほど複雑性の高いフローでない限りは、条件分岐と並行処理のみ利用できれば問題ないかと思います。

プールとスイムレーン

フローを記載するシート自体の構成に関わるもので、それぞれBPMNに取り組むために欠かせないものです。プールとはフロー図全体のことを指し、スイムレーンは担当者・部署ごとに分割したレーンを指します。スイムレーンを設けておくことで各タスクの担当者が明らかになるため、関連するメンバーの多い場合に役立ちます。

3種類のライン

それぞれの記号を結ぶラインにも複数の種類があります。

シーケンスフロー

一般的なフローチャートと同様、業務の順序を示す矢印です。業務の進行方向で正しく繋がるよう、イベントやタスクなどの記号間をすべて結びます。

メッセージフロー

こちらは、ひとつのフロー図から別のフロー図へのやりとりが発生する場合に、コメントを書いて繋いでおくためのラインです。あまり利用頻度は高くありませんが、大規模なフローで、フロー図が複数に分かれてしまう場合に役立ちます。

関連するものを繋ぐライン

成果物や業務指示など各タスクの関連事項がある場合、またはデータに関連がある場合に情報を結びつけるために利用します。こちらは必須ではありませんので、今回のサンプルのように業務の流れだけを可視化したい場合には利用しなくて構いません。

成果物

こちらも任意項目ですが、アウトプットの形式が決まっている場合には、成果物のアイコンを記しておくケースがあります。以下はデータを表す記号です。厳密には成果物の種類によって利用する記号が異なり、タスク担当者はここでの指示に沿ってアウトプットをまとめます。

BPMNに取り組む手順

1.BPMNに取り組む目的やゴールを明確にする

当然ではありますが、まずはなぜBPMNを取り入れるのか、目的とゴールを再確認しましょう。目的によって作成するべきフロー図の形式や緻密さが変わってくるためです。複数名で取り組む場合には全員が共通認識を持てるよう会話しておくことも重要です。本項の「BPMNを取り入れるメリット」も参考にしてみてください。

2.業務情報を網羅的に洗い出す

フロー図の構成や記載内容を決めるにあたって業務の全体像を把握するため、まずは作業に関わる情報を網羅的に洗い出します。手順や流れだけでなく、使用しているドキュメントやツール、対応のパターンなども合わせて確認しておきます。作業の洗い出しは最も時間のかかる工程ですが、以下のポイントを意識することでスムーズに進めることができます。

はじめはテキストメモに書き出して整理する

フロー図はexcelや専用のフローチャートツールで作成することが一般的ですが、はじめから綺麗にまとめようとすると業務情報の抜け漏れや骨子の修正が発生しやすくなり、余計に時間がかかってしまいかねません。まずはメモ程度に作業を洗い出してから、粒度や順序を整理しましょう。

フローに関わるメンバーの作業を実際に目で見て確認する

複数名で業務進行している場合には、自身が担当している作業だけでなく一連のフローに関わるメンバー全員の作業を洗い出す必要があります。シートで雛形を作成し記入してもらう方法もありますが、認識の齟齬をなくすため、もし可能であれば担当メンバーが作業する様子を実際に目で見て確認することをおすすめします。また、一度機会をもらい業務ヒアリングを実施する方法もあります。業務ヒアリングの方法に関する記事も確認してみてください。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

抽象度の高いレベルで作業を洗い出し、後から分解する

このステップではタスクを網羅的に洗い出しきることが重要です。はじめは抽象度高く作業を洗い出し、必要に応じて細かいタスクレベルに分解しましょう。先に全体像を把握することで作業の粒度を揃えやすくなり、抜け漏れの防止に繋がります。

3.骨子を作成する

次に、シート全体の骨子を整えます。先ほど説明したプールとスイムレーンにあたる部分をメインに、タスクを並べるイメージをつけていきます。画像で言うと以下の赤く示した箇所に該当します。

ここでは作業の粒度とスイムレーンの設定方法がポイントになります。

作業の粒度については、“そもそもいち作業を何と定義するのか”を検討します。サンプルでは目安として1日以上かかる場合にタスクを分けていますが、その他に例えば、担当者が変わるごと、ツール上で1クリックするごとにタスクを分けることも可能です。作業内容やボリュームによって適切な粒度は変わるので、都度判断が必要になります。

また、スイムレーンも同様です。今回は部署ごとに分けていますが、担当者名や役職を指定することもできますし、さらに関係者が多い場合には大項目と小項目に分けるケースもあります。こちらも、関わる規模に応じて検討してみてください。

4.フロー図を作成する

骨子が定まったら、実際にフロー図を作成します。タスクの順序やタイミングに気をつけながら、記号とラインを利用して繋げていきます。

すべての業務をフロー図で繋げることができたら、完成です。

ビジネスプロセスの管理や、業務フローの可視化には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

BPMNを取り入れる際のポイント

目的とゴールを明確にする

手順でもお伝えしましたが、まずは取り組む前に目的を確認しましょう。図式化したことで満足してしまい、結局活用しきれていないケースも多いため、図にまとめた後に何をしたいのかまで具体的にイメージしておくことをおすすめします。

どこまで厳密に取り組むかを決めておく

今回はBPMNについて初歩的な情報に限定してお伝えしましたが、本格的に利用する場合にはさらに複雑になります。特に記号の種類は何十種類にも分かれています。作成途中で混乱しないよう、あらかじめどの程度厳密に取り組むのかを決めてから、作成してみてください。

ツールを利用することも検討する

今回紹介した内容は、excelやパワーポイントなどで作成することを前提としていましたが、BPMNに特化したフローチャート作成ツールや、デザインツールは複数あります。以下に参考を記載しておきますので、もし作成するツールが決まっていない場合は検討してみてください。どちらも無料で利用できます。

- Figma

- https://www.figma.com/

- デザインツール。今回の記事で使用したサンプルもFigmaで作成しました。自由度が高くどんなフローでも作成することができます。

- Lucid Chart

- https://www.lucidchart.com/pages/ja

- フローチャートの作成に特化したツール。図や記号のテンプレートを選んで作成できるため、作成の手間を減らすことができます。

(参考)業務管理もまとめて行えるBPMツール

BPMNでは業務フローを可視化することがゴールですが、冒頭で述べたBPM(ビジネスプロセスマネジメント)では、業務を可視化した後そのまま業務管理をすることができます。

弊社が提供しているBPMツール「octpath」では、業務をフロー形式で可視化し、そのまま業務管理ができるサービスです。教育や引き継ぎをせずともoctpathを見れば誰でも同じように作業ができるだけでなく、自動分岐や未チェック時のアラート機能によって業務管理のコストも削減できます。可視化だけでなく業務管理にも課題を感じている場合は、ぜひサービスサイトを確認してみてください。

終わりに

BPMNの概要について理解いただけましたでしょうか。

弊社では日頃から、業務の可視化に取り組みたいというお話を多くの企業様からお伺いしています。ただ、その中でも“どう可視化したら良いか分からない”状態のまま、なんとなく取り組み始めるケースが少なくありません。BPMNでもその他の手法であっても、なぜ取り組むのか、目的と課題感を明確にした上で適切な方法を選択することをお勧めします。