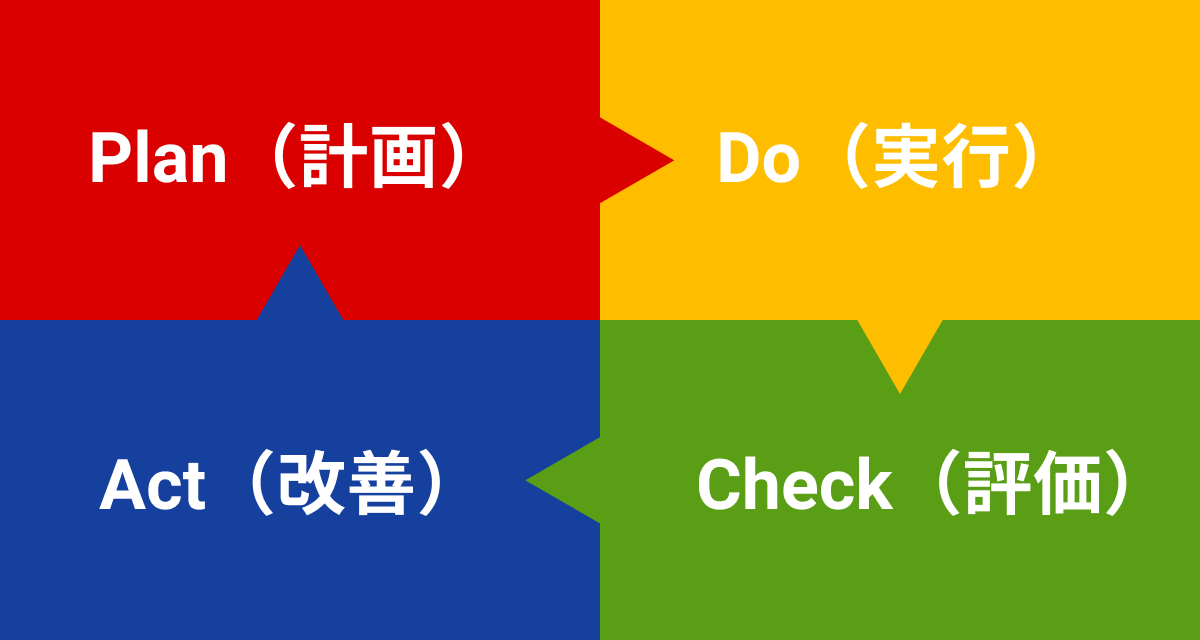

PDCAサイクルとは Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善) のそれぞれの頭文字を取った言葉で、事業や業務を進めるときの観点・ステップを表したフレームワーク(効率的な枠組み)です。

PDCAサイクルについて、なんとなく意味は知っていても、実際の業務で活用できていない方も多いでしょう。

本記事では、PDCAの基本的な意味や具体的な活用の流れ、活用時のポイントをご紹介します。

PDCAサイクルの意味と基礎知識

「PDCAサイクル」と表現し、継続的な改善・改良を目指し、実行するための考え方 を示したもので、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)は、それぞれがステップと順序を表しています。

以下にPDCAサイクルを構成するPlan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のステップの基本的な考え方な内容について記載します。

Plan(計画)

最初のステップとなるプランニング(計画)のフェーズです。初回の計画時には2つの観点で計画を立てましょう。

- 施策全体の計画(長期計画)

- 1回目のPDCAサイクルの計画(短期計画)

PDCAサイクルは名前の通り、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のループを何度も繰り返すことを前提としています。計画にあたっては、1回目のサイクルの計画と、PDCAサイクルを繰り返すことで達成したい全体的な計画の2つが必要となります。特に後者の長期計画の設定は忘れがちなので、注意してください。いずれの観点においても考える際はGoal+5W2Hを意識すると良いです。

- Goal(目標) : 実現したい定量的な目標

- When(いつ): PDCAサイクルを回す期間

- Where(どこで): 計画のスコープ

- Who(誰が): 計画の対象となるメンバー

- Why(なぜ): 取り組む理由や背景

- What(何を): 取り組む事象の対象

- How(どのように): どのように取り組むか

- How Much(いくらで): 予算や利用可能な資源、資産

長期計画と短期計画を考える上での細かい注意点として、短期計画はWhat(何を)とHow(どのように)の具体性が重要になります。短期計画はPDCAサイクルを実行する際の指針になるので、何をどのように実行するのか、具体的なアクションに直接的に結び付けられるようにしましょう。長期計画においては、Why(なぜ)を丁寧に決めましょう。PDCAサイクルは不確実性の高い取り組みに有効ですが、2回目以降のサイクルを回す際の判断軸として「なぜ、何のために取り組んでいるのか」を明確にしておくことで誤った意思決定をせず本質的な行動を実現できます。また、短期計画・長期計画いずれの場合も、Goal(目標)は具体的かつ定量的に設定しましょう。目指す先が明確になるだけでなく、達成できたかどうかを容易に判断できます。計画を立てる場合KPI・KGIの観点を活用することが有用です。詳細はKPIツリーについて解説した記事を参考にしてください。

目標設定については重要なポイントや具体的な方法を解説した記事がありますので、取り組む際には、ぜひ活用してください。

Do(実行)

短期計画の内容に従って、実行していきます。基本的には事前に決めた内容のとおりに実行していく形で問題ありません。もしここで、具体的な行動として何をすればよいのかわからない場合はWhat(何を)とHow(どのように)の2点が抽象的すぎることが原因です。次回のPDCAサイクルを回す際には注意しましょう。

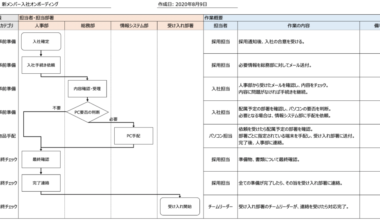

Do(実行)のフェーズでは、後から評価ができるように必ず結果の記録をつけるようにしてください。記録の観点は事前に設定したKPI・KGIの項目及び補足情報として定性的な内容(感想や気付き)も含めてください。後続のCheck(評価)のフェーズで有効活用できます。

着実に実行していくためには、何がどこまでどれだけ進んでいるのかを常に把握し管理することが重要です。具体的な進捗管理方法についてまとめた記事もありますので、合わせて参考にしてください。

また、Do(実行)のフェーズでは計画どおりに進まない場合も気にしすぎないことがポイントです。そもそもPDCAサイクルは小さなトライ・アンド・エラーを何度も回すことで着実に最終目標に近づくことを趣旨としているので、想定外・計画外の出来事を進んで受け入れるようにしましょう。

Check(評価)

Check(評価)ではPlan(計画)とDo(実行)の結果を比較します。具体的には以下の観点で確認を行いましょう。

- 計画どおりに進められたことはなにか

- 計画どおりに進められなかったことはなにか

- 実行によって得られた結果の原因はなにか

- 目標を達成することができたか

- 想定外の結果や気付きがあったか

振り返りを行う際は、何が原因でそのような結果になったのかを必ず考えるようにしてください。もちろん、結果は複合的な要因によって引き起こされる場合が多く、単一的な原因を特定することは難しいです。しかし、想定される原因を明確にしないと、次の改善を行う場合に良い打ち手を見つけ出すことができません。

振り返りについては、KPTやLAMDAなど様々な手法が存在します。様々な振り返り手法について紹介している記事もありますので、合わせて参考にしてください。

Act(改善)

Act(改善)はCheck(評価)で実施した振り返りをもとに次のPDCAサイクルを回すための改善点の洗い出し、次の計画を実施します。この際に重要なのは、最初に立てた長期の計画についても同時に確認することです。「計画をすること」と「実際に取り組むこと」では大きな違いがあります。得られた結果や反省から必要に応じて長期計画も修正・最適化するようにしましょう。

また、ここでは次のPDCAサイクルのPlan(計画)に繋げるための要素を検討します。最終的な長期計画を達成するために、次回のサイクルに反映すべき学びを明確にしましょう。

PDCAサイクルのメリットと優れている点

PDCAサイクルについての全体像が理解できたところで、優れている点、取り入れた場合のメリットについてご紹介します。

小さな検証と改善を繰り返し最速で目標を達成

PDCAサイクルにおいて特筆すべき点は“サイクル”という言葉からも分かる通り、一連の活動をなんども繰り返す部分です。実行ごとに評価と改善を実施することで、1回目よりも2回目、2回目よりも3回目と、アクションの精度を向上させられる作りになっています。

ご存知のとおり、事業を構成する要素は非常に複雑で、特に外部環境の影響などはコントロール・予測することはもはや不可能です。そこで実行しながら改善していくことで、小さな方向修正をしながら、より早く、確実に長期目標を達成できるのです。

目標や行動の流れが明確になる

PDCAサイクルは、目標達成に必要な基本的な4要素 、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)を明確に含んでいます。ビジネスの現場では、案外、抽象的な計画からそのまま実行に移して、特に反省や振り返りを実施せず放置してしまうケースが少なくありません。フレームワークの形で考えるべき要素が明確化されていることで、場当たり的な取り組みを防げます。

具体的な行動やアクションに移しやすい

計画をいざ実行に移す場合に、何から取り組めばよいのか、何をすればよいのか戸惑ってしまうことが少なくありません。PDCAサイクルは2つの点から実行しやすさを助けています。1点目は、Plan(計画)の次に明示的にDo(実行)が用意されているので、常に実際のアクションを意識した具体的な計画に落とし込みやすいという特徴があります。2点目は、前述のとおり、実行と改善を小さなまとまりとして何度も繰り返すことを前提としているので、1つの実行の規模を小さく検討しやすいということが挙げられます。一般的な計画→実行の流れだと、長期的な1サイクルだけの計画・実行を前提としているため予測や想像で決めなければならない部分が多くなり、実現可能性が低い実行プランを策定してしまうリスクがあります。しかし、PDCAサイクルを活用することで不確実性に対する反脆弱性を向上させることができます。

目標と結果を意識的に比較し振り返ることができる

PDCAサイクルにおけるCheck(評価)とAction(改善)が振り返りの重要な役割を担っています。事業施策の取り組みにおいて、“やりっ放し”になっている場合が少なくありません。サイクルを繰り返すことを前提としているおかげで、次の実行のために、明示的に振り返りを実施することが可能となります。

ただし良い振り返りを行うためには精緻なPlan(計画)を行うことが重要です。最初から実行後に振り返ることを意識しながら、具体性の高い定量的な目標、KPI・KGIなどの判断指標を立てるようにしましょう。

直感的に理解しやすいフレームワーク

あらゆる事業活動は複数のメンバーや部署で取り組むことがほとんどです。PDCAサイクルのフレームワークは考え方として非常にシンプルかつ、直感的に理解しやすいのでチームで導入して徹底していく上でも大変有効です。

さらに、PDCAの4要素を明確にすることで、チームでも共通認識を持ちやすくなり、「今自分たちはどのフェーズにいて何をすべきか」を全員が意識しながら取り組めるようになります。

PDCAのデメリットと注意点

PDCAは大変便利なフレームワークではありますが、活用にあたっては注意点もあります。効果を最大限発揮させるためにも以下を考慮してご活用ください。

PDCAサイクルは継続してこそ威力を発揮する

PDCAは“繰り返す”ことを前提にしています。よくある失敗として、PDCAをもとに施策に取り組もうとしたものの、初回のサイクルだけ回し、最後に振り返りを実施して終わってしまうことがあります。これでは十分に効果を得ることが出来ませんので、振り返りをしたら必ず次のアクションを実行するように意識してください。

PDCAサイクルを回すことが目的化してしまう

PDCAサイクルは直感的な理解しやすさ故に、サイクルを回すこと自体が目的化し、PDCAに則って取り組んでいることに満足してしまう場合があります。必ず最初に計画した目標やゴールを意識して、PDCAはあくまでも手段であり、道具であるということを理解しながら活用しましょう。

新しい発想や根本的な改革が難しい

PDCAによって継続的な改善と実行が可能になる反面、抜本的な改革や大きな方向転換が難しいという性質があります。Act(改善)は常に、直前のDo(実行)の結果とCheck(評価)で得た知見をもとに考え出されます。そのため、次回の改善されたアクションも、前回のアクションと大きな差異が無い内容に着地しがちになってしまいます。対策を立てるのはなかなか難しいですが、以下のような方法が有効です。

- 各サイクルのAct(改善)の際にこの事実を意識しながら取り組む

- 特定のサイクルは意図的に大きく内容を変化させて取り組んでみる

- 大きな方向転換を施す場合は当該PDCAサイクルとは別立てで実行する

繰り返しになりますが、PDCAサイクルはあくまでもフレームワークであり道具ですので、性質を理解して活用できるとよいでしょう。

PDCAサイクルを活用するにあたってのポイント

フレームワークとしてPDCAサイクルを最大限活用するためのポイントをご紹介します。

最初は小さく・短くサイクルを設定する

PDCAの活用にあたってはサイクルを回し続けられるかどうかが効果を実現するための重要要素になります。そのため、特に最初のうちは、サイクルの期間と規模を小さく設定し、確実に繰り返していくことを体感できるようにしましょう。

サイクルの最小サイズの考え方ですが、「結果を評価するのに十分な期間・量かどうか」を判断軸としてください。サイクルを小さくしすぎると、Do(実行)によって得られる結果や情報が不十分となってしまい「取り組んでみたが、良し悪しがよくわからない」といった状況になります。「実行結果の評価が可能な最小限の期間・サイズ」を意識してサイクルを設定しましょう。

小さな失敗や想定外に寛容になること

PDCAの最大のメリットは「小さな失敗ができること」と言っても過言ではありません。取り組みのサイクルを小さなまとまりにすることで、もし想定外や失敗が発生した場合も最小限の被害で済みます。繰り返しになりますが、事業計画において全てが計画どおりに進むということはほぼありえません。大きな計画を小さなPDCAサイクルに分解して取り組みを繰り返すことで、素早く想定外を見つけ、素早く対処ができるのです。PDCAに取り組む中で失敗や想定外に直面しても悲観せず、前向きに対策を練って次のアクションに繋げてください。

2回目のアクションを実施することが最大のハードル

デメリットと注意点の項目で、サイクルを途切れさせないことが重要だと記載しました。これは筆者の個人的な経験則になりますが、継続的にサイクルを回し続けるうえで、もっとも脱落しやすいのは2回目のDo(実行)の部分です。初回は振り返りと改善の検討まで実施できても、そのまま継続して2回目の実行をしていく部分にハードルが存在します。ここを乗り越えられれば3回目、4回目と継続することは比較的容易です。

ぜひ、この事実を心に留めて、継続的なPDCAサイクルに取り組んでください。

Do(実行)とCheck(評価)は同時並行でも良い

勘違いされることが多い部分ですが、Do(実行)の最中にCheck(評価)を実施することは問題ありません。PDCAの流れを意識するあまり、ある回の全てのDo(実行)が完了してからCheck(評価)をしなければならないと誤解されている場合があるので注意してください。例えば、Do(実行)の期間が1ヶ月の場合に、1週間単位で小さなCheck(評価)をしたり、1日単位で確認をしたりということは推奨されます。

ただ、途中で細かい確認をしていても必ず、その回のDo(実行)がすべて完了したらまとまったCheck(評価)の時間を取るようにしてください。

補足: OODAループとは

事業推進で活用できるフレームワークとしてPDCAサイクルに類似したOODAループが注目されています。

OODAは「ウーダ」と発音し、Observe(観察)→Orient(状況判断)→Decide(意思決定)→Act(実行)の頭文字を取ったものです。PDCAとの端的な違いでは、PDCAはPlan(計画)を起点にしているのに対して、OODAはObserve(観察)を起点としています。OODAはより不確実性が高く、変化が激しい環境において活用できるフレームワークになります。最初にObserve(観察)を実施して情報を集め、そこからOrient(状況判断)によって適切なアクションの検討を行い、Decide(意思決定)で最終決定、そしてAct(実行)という流れになります。

PDCAと、OODAの特徴の違いや使い分けは以下の観点で判断しましょう。

PDCAが機能しやすい環境

- 施策を取り巻く環境や状況について既に知見や理解がある場合

- 環境の変動性が少ない状況下で施策を遂行する場合

- 中長期的な計画やゴールが明確な中で施策に取り組む場合

OODAが機能しやすい環境

- 環境の変化が激しく、事前の計画や予測が困難な場合

- 目指す方向性は決まっているが最終的なゴールや目標があいまいな場合

- 計画の遂行よりも特定の情報収集や学習を目的の主軸とする場合

具体的には、知見や経験がないマーケットで新規事業の立ち上げを実施するような場合には、PDCAよりもOODAの考え方が適しています。

まとめ

PDCAについてご理解いただけましたでしょうか。直感的にも理解しやすく、様々な現場で活用されていることもあり、共通言語としてチームで取り組むには非常におすすめのフレームワークです。汎用性も高く、様々な事業・施策で利用できるので、ぜひ、チームで導入してみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました!