ビジネスシーンにおける業務の平準化は「ある一定期間における従業員・組織の作業量を均等にする」ことを指します。業務の流れの把握や、作業フローをマニュアル化して誰でも一定以上の品質を出せる環境構築、定期的な状態チェックを行う体制造りが重要です。

平準化による業務改善に必要な作業手順を、おさえるべきポイントやツールを交えてご紹介します。

本記事では、平準化について「聞いたことはあるが詳しくは知らない」「便利な考え方ならビジネスに取り入れたい」という方を対象に、平準化の基本と取り組むためのポイントをまとめています。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

平準化とは

平準化の意味

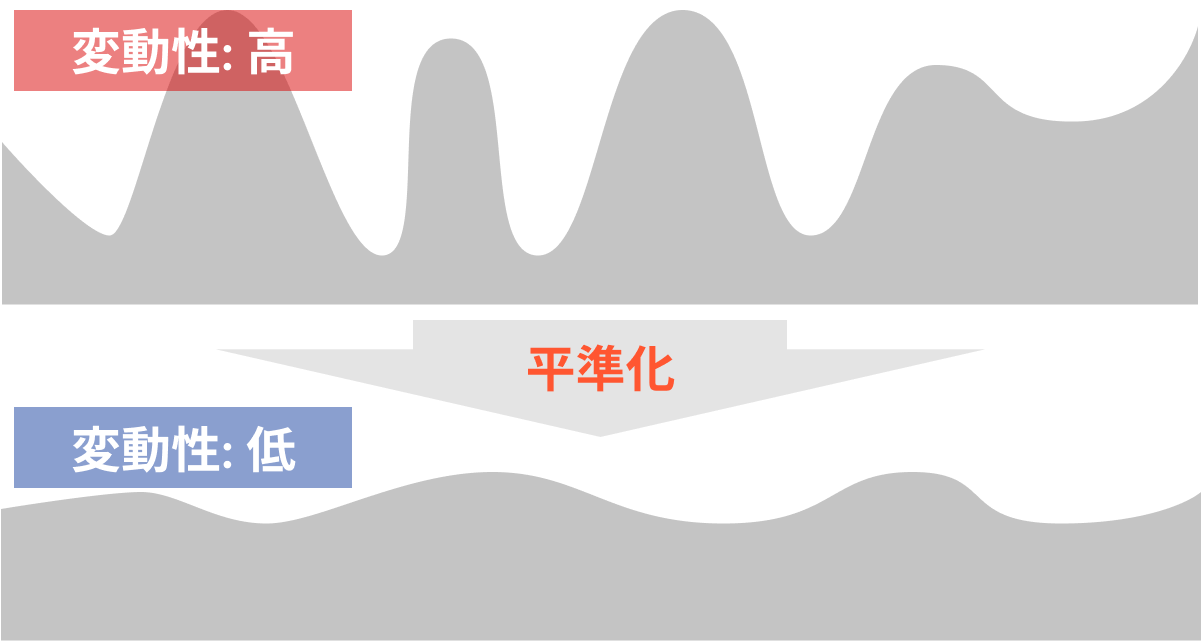

平準化は、ビジネスシーンでは「業務量を平準化する」という表現のように「ある一定期間における従業員・組織の作業量を均等にする」ことを指します。もともと製造業の世界において「異なる種類の様々な製品を均等に生産する」ことを指す言葉として利用されていましたが、一般的には前述の作業量が均された状態を指すケースが多いです。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

平準化の目的とゴール

そもそも平準化はどのような業務を対象として取り組まれるのでしょうか?平準化が可能な作業は定常的に発生する業務、ルーティーン業務となります。つまり、業務の対応フローややることが決まっていて、繰り返し発生する業務です。

- 作業フローや作業手順が決まっている

- 繰り返し発生する

- 一定以上の業務量が存在する

平準化によってもたらされる最終的なゴールは「組織にとって、もっとも生産性が高く・効率が良い作業体制を実現する」ことです。つまり、業務改善の打ち手として平準化の考え方が機能します。詳細は後述しますが、平準化することで高品質・低コストで業務を運営する体制が実現されます。

平準化ができていない状態は?

平準化について概念としては理解できても、具体的にイメージするのは難しいかと思います。ここでは発想を変えて「平準化できていない状態」の具体的な例を示して、理解を深めていきたいと思います。ぜひ、ご自身の組織・チームで該当している項目がないか、確認してみてください。

担当者によって作業量に違いがある

複数メンバーが対応しているような業務で、特定の人に作業量が偏っている場合です。例えば、メンバー間でのコミュニケーション不足により役割分担が均等にできていない場合や、作業振り分けの仕組みが整っておらず、依頼者から特定の作業者に直接依頼が集中してしまう場合などがあります。これは平準化ができていない最もわかりやすいケースです。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

特定の期間でタイミングによって作業量に差がある

定常的な業務でも、季節や時期によって発生する業務量に偏りやばらつきがある場合です。期間といっても「1年」「1ヶ月」「1週間」など様々な単位があります。例えば、新卒採用に関連した業務であれば、「1年」における偏り、経理の請求処理であれば「1ヶ月」における偏りなど、業務内容によって、基準となる期間は異なります。また、作業量が不規則に変動する場合も該当します。例えば、事故対応や災害対応などは、いつ、どれだけ発生するか予測ができないものです。いずれも平準化が実現されていない状態ですが、後者については性質上平準化が難しい内容となります。

人によってできる作業/できない作業が分かれている

業務が属人化している状態です。チームで作業していても、特定のメンバーしか対応できない業務や、対応方法が共有されていない業務が存在している場合も、業務が平準化できていないといえます。属人化について詳細に解説している記事もあるので合わせて確認してみてください。

定型化できる業務が定型化されていない

こちらは判断が少々難しいですが、本来、定型化できる業務であるにも関わらず、チーム全体でやり方が統一されていないため、作業にかかる時間やこなせる業務量がメンバーによって偏っている場合です。「定型化できるかどうか」の判断軸としては「マニュアル化できるかどうか」に置き換えて考えてみてください。繰り返し発生する業務でマニュアル化ができるということは、やり方を定型化できると考えられます。

AI搭載で簡単にマニュアル作成できる 業務改善・支援ツール「octpath」 をおすすめします。

平準化によるメリット

平準化できていない状況の例について、ご自身の業務に当てはまっているものはありましたでしょうか。業務を平準化することで具体的には以下のメリットを享受できます。

- チームにおいて処理できる業務の総量が増加する

- 安定して高い作業品質を担保できる

- 対応する業務量が急に増えても品質や納期が影響を受けづらい

- 現場のメンバーが安心して業務に取り組める

- 対応している組織・チームにおける生産性が向上する

平準化によって対応する業務量と対応リソースが安定することで、より高い費用対効果で、より安定して業務に取り組めるようになります。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

業務を平準化するための具体アプローチ

もし、ご担当されている業務が定型業務・ルーティーン業務であれば、平準化によって生産性を改善することができます。ここからは具体的に業務を平準化して生産性を向上させるまでの流れについて記載します。

平準化の実現にあたって、最初に何から取り組むべきかというと「原因の究明」です。現状を正しく把握して、業務の発生量や対応量が安定していない原因を見つけ出し、それらを解消してくことで平準化を実現していきます。

1. 作業手順を明確化して業務の流れを把握する

現状を理解するために、「どのように業務が実施されているか」を明らかにする必要があります。業務を見える化するための方法として、フローチャートをや作業手順書を作成する方法があります。丁寧に分析する場合、推奨の方法は作業手順書を作成しながら、現状業務を明らかにすることです。作業手順書の場合、作業がステップごとに確認できるうえ、どの作業を誰が担当しているかを一覧で確認できます。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

作業手順書の作成方法をポイントとともにまとめていますので参考にしてみてください。

2. 作業メンバーにヒアリングして偏りを見つける

作業のプロセスが明らかになったら、メンバーにヒアリングを実施します。すでに前述したとおり、「業務量の偏り」は様々な観点で発生します。

具体的には以下の質問から、どこに偏りが発生しているのかを確認してください。

- 「年」「月」「週」「日」それぞれの単位で業務量の偏りがあるか

- もっとも忙しい時と、そうでない時の作業工数

- 特定の期間における平均的な作業工数

- 作業手順ごとにかかっている工数

- 感じている不安や不満、気になっていること

1〜4の質問は定量的に業務の偏りとその原因を把握するための質問になります。これらの内容をヒアリングすることで、季節性や担当者ごとの作業量が網羅的に把握できます。

また、ここで重要なのは5の質問です。1から4で問題がある場所は特定できますが、本質的な原因を見つけるためには、担当者ごとの定性的な情報が必要不可欠になります。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

3. 原因にあわせて平準化のためのアプローチ

原因が明らかになったら具体的な打ち手が必要です。解決方法は業務内容や組織の状況に応じて千差万別ですが、以下の方法を参考にしてみてください。

業務が発生するタイミングのコントロール

最も理想的な方法は発生する業務量そのものをコントロールすることで平準化を実現する方法ですが、現実的には難しい場合が多いかと思います。ただ、業務量自体が調整できなくても発生するタイミングは変えられることがあります。特定の部署から仕事を受けるような場合には、そのきっかけとなるアクションを事前に検知できるようにしたり、他にも、作業の納期を調整して、所要時間を少し長くとったりすることで、業務が発生した後でも実際に着手するタイミングをコントロールできます。

業務の定型化して誰でも対応できるようにする

具体的な方法としてはマニュアル化が該当します。マニュアルを作成することで属人化が防げることはもちろんですが、同時に「お手本となるべき正しいやり方」を考え整理することになります。これが、業務の定型化を促します。マニュアル化の具体的なアプローチ方法を紹介した記事を参考にしてください。

進捗管理をすることで日々の作業量の見える化

チーム内で「誰が」「何を」「どれだけ」対応したか、進捗をリアルタイムに確認できるようにします。進捗管理の具体的な方法やポイントについてまとめていますので合わせて参考にしてみてください。作業量を見える化することで、細かいコントロールが可能になります。

管理者を任命することで業務分担の最適化を図る

業務を担当しているチームに管理者やリーダーを立て、その人が責任を持って業務の割り振りを決める方法です。もちろん、業務分担を行う専任の担当を立てられることが理想ですが、人数の関係で難しい場合は、作業者と管理者を兼務する形でも問題ありません。

また、タスク管理ツールなどを活用することで、自動的に各メンバーが抱えている業務を見える化し、役割分担に必要な時間を削減する方法もあります。

業務プロセス自体の見直し

思い切った方法になりますが、業務プロセスそのものを見直すことも有効です。特に定常的な業務の場合、既存の方法に慣れてしまうため、違和感を感じたり、非効率を見つけたりするのは難しいものです。ECRSという業務見直しのアプローチ方法もあるので、ぜひ、チャレンジしてみてください。うまく行けば、もっとも大きく効果が出る方法の一つです。

プロセスマネジメントツールoctpathで業務を効率化する。

4. 定期的に状態をチェック

平準化が実現された状態を保つために、定期的に業務の状況はチェックするようにしましょう。理想的には業務の進捗管理を常に実施することで、客観的に業務量や状況が把握できます。また、平準化した状態が崩れる兆候もすぐにキャッチできるので、おすすめです。

おまけ|ツールを用いて業務を平準化する方法

マニュアルや業務プロセスの管理ツールを使用することで、業務を平準化するケースもあります。弊社が提供している「octpath」は、業務の流れと手順、進捗状況をまとめて管理できるプロセスマネジメントツールです。octpathを見れば誰でも同じように業務を進行できるため教育や引継ぎが不要になるだけでなく、作業中のミスや漏れの発生自体を未然に防止します。

サービスの導入を通して必然的に平準化が可能です。詳細はoctpathのサービスサイトを確認してみてください。

まとめ

平準化について言葉の意味はもちろん、業務への具体的な取り入れ方はイメージできましたでしょうか?もし、ご自身の組織やチームで平準化の考え方を取り入れる場合、まずは小さく実現可能と思えるところから取り組んでみましょう。