ボトルネックとは業務全体の流れの中で、もっとも遅れや停滞をもたらす部分を指した言葉です。「ボトルネック」という言葉は、ビジネスシーンでも耳にする機会が多いため、概念としては既にご存知の方も多いと思います。本記事では、改めてボトルネックの詳細について説明しつつ、実際の業務においてボトルネックを見つけ、解消する方法についてご紹介します。

ボトルネックとは?

言葉の意味と由来

ボトルネックとは「業務プロセス全体のうち、進行の遅れ・停滞をもたらす部分」を指します。例えば、10個の連続した手順があるなかで、途中の1箇所の処理能力や作業スピードが遅く、その部分が原因となり、以降の流れ全体が遅れてしまうような場合を言います。

言葉の由来は水が入ったボトルにおいて、口が狭い部分(ネック)が存在した場合、手前の水の量に関わらず、そこから先は流れる水の量が制限されることから来ています。

ボトルネックは、連続した作業で前後関係がある場合に影響をより強く受けます。例えば、作業がA→B→Cという手順で存在し、BはAが終わらないと着手できない、CはBが終わらないと着手できないというケースです。A,B,Cの前後関係がなく、並行して処理できる場合は影響が軽微になります。

また、ボトルネックは、「TOC理論」という考え方とほぼ同義だと捉えて問題ありません。日本TOC協会によるとTOCは以下のように定義されています。ボトルネックは「制約となる部分」と言い換えることも出来ます。

TOC(Theory Of Constraints:「制約理論」または「制約条件の理論」)は、「どんなシステムであれ、常に、ごく少数(たぶん唯一)の要素または因子によって、そのパフォーマンスが制限されている」という仮定から出発した包括的な経営改善の哲学であり手法です。

引用: 『TOCの基本の考え方』 日本TOC協会

ボトルネックの用語としての利用シーン

ビジネスシーンにおける「ボトルネック」の言葉としての使われ方としては「チームの人員不足が、業務プロセスのボトルネックを生み出している」「最初の工程の処理速度が遅さがボトルネックになっていて、業務フロー全体に遅れが発生している」というように、工程全体において非効率さを生み出している部分を言い表す場合に使います。

ボトルネックがなぜ問題なのか

ボトルネックが「非効率さをもたらすポイントだから」ということは理解いただけたと思いますが、もう少し踏み込んで見てみると、付随して以下のような問題が発生します。

- 業務プロセス全体の生産性を下げ、遅延を発生させる

- プロセス内の他の良い部分や強みを打ち消してしまう

- ボトルネック部分に資金や人員などのリソースが奪われてしまう

- ボトルネック部分を担当するメンバーの肉体的・精神的な負荷が高くなる

ボトルネックを発見するには

ボトルネックついて言葉の意味を知るだけでなく、ご自身の業務に「ボトルネック」という見方・考え方を当てはめることで、業務改善に繋げることができます。ここでは、作業工程が決まっていて、一定の頻度で発生する定型業務を対象に、ボトルネック発見のポイントを記載します。

前述したとおり、ボトルネックは「プロセス全体に非効率さをもたらす箇所」ですが、言い換えれば「改善することでプロセス全体の生産性を向上できる」つまり、最も重要な改善点といえるのです。

ボトルネックを発見するたのポイント

ボトルネックを探す場合「非効率な部分を見つける」だけでなく、それを生み出している原因まで把握する必要があります。業務全体を把握している方であれば、ある程度の見立てはつくかと思いますが、原因を正しく探る場合には一歩踏み込んだ取り組みが必要です。

業務プロセスについてヒアリングの実施

業務を実際に担当している人に対してヒアリングを実施します。もし、事前調査として軽く確認したい場合は、「業務で困っていること」「改善したい部分」「業務の流れ」をざっと口頭確認する程度で良いでしょう。本腰を入れる場合は、ヒアリング用のシートを用意して業務の流れを詳細に確認することで、課題や原因が見つけやすくなります。

ヒアリングを実施する場合は、定性的な要素(現場の人の感想や思い・懸念など)を忘れずに確認しましょう。改善点を考える際や原因を見極めるための重要なヒントとなります。ヒアリングした結果は以下のようなヒアリングシートにまとめます。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

丁寧なヒアリングを実施する場合の流れやポイントについてまとめた記事がありますので、参考にしてみてください。

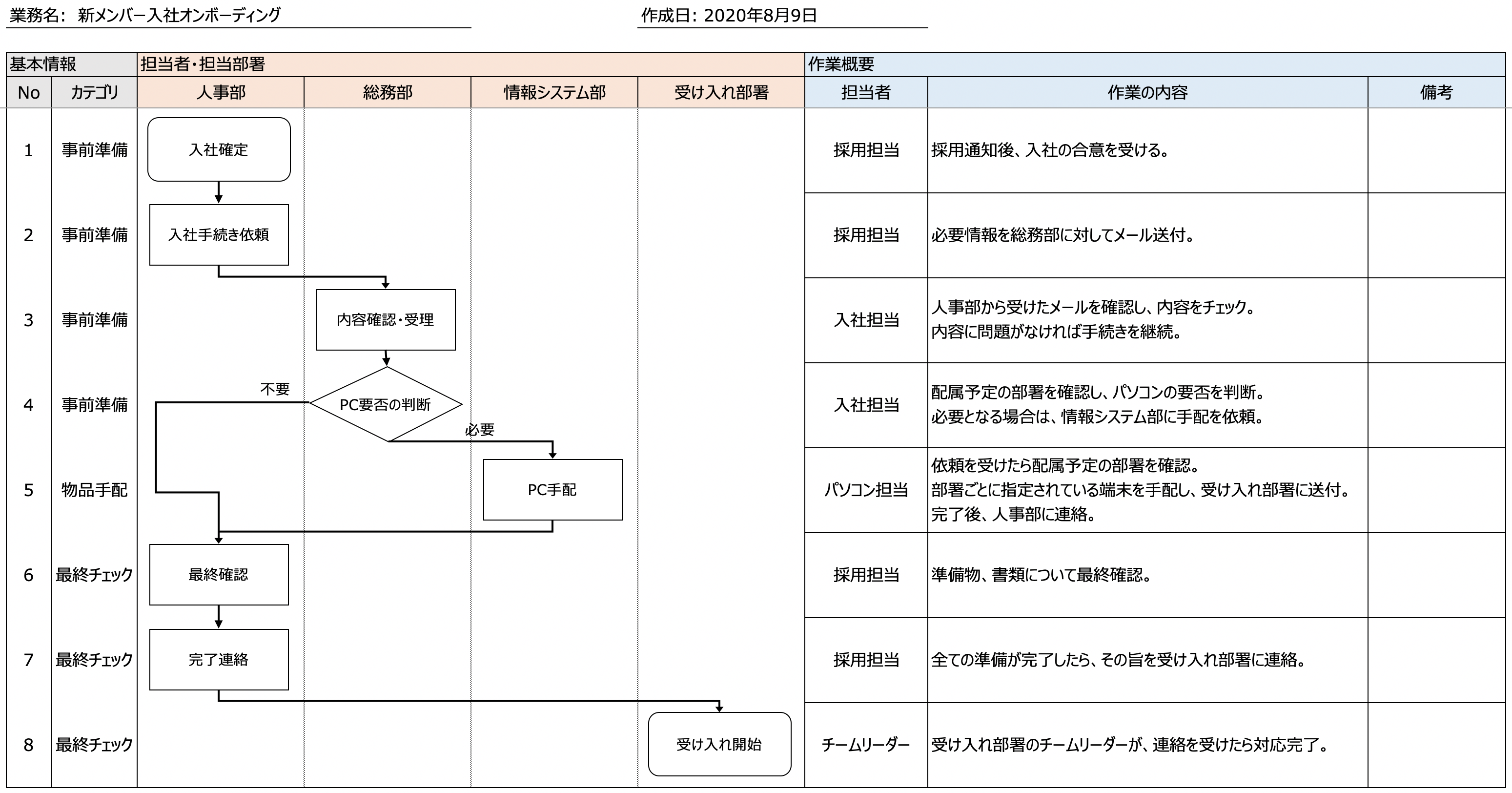

フローチャート(ビジネスプロセス図)の作成

業務の流れを図形や記号でまとめた図になります。前項で実施したヒアリングのアウトプットの一つでもあります。フローチャートは比較的カンタンに作成できるため、フローが長い業務や、複雑な業務を俯瞰的に理解するうえで役立ちます。

実際に作成する場合は、フローチャートの作成方法や記号の意味をまとめた記事を確認してください。

作業手順書の作成

作業手順書はフローチャートを更に業務の詳細に落とし込んだドキュメントです。作成には時間がかかりますが、作業内容について細部まで理解できるので、ボトルネックの詳細を分析する際にも役立ちます。

作業手順書についても作成方法の詳細やポイントをまとめた記事がありますので、詳細を確認してみてください。

作業にかかる時間・作業工数の算出

作業手順書やフローチャートが作成できたら、各作業に要している作業時間と作業工数を算出しましょう。基準は「1件あたり」でも「1ヶ月あたり」でもいずれでも問題ないです。

- 作業時間: 「処理するのにかかっている時間」

- 作業工数: 「処理するのにかかっている時間」×「担当人数」

両者を各ステップごとに記載していくと、「時間がかかっている部分」「工数がかかっている部分」が明らかになります。各業務の内容と見比べながら「適切な時間・工数で対応できていない部分はどこか」を確認しましょう。そこに該当する部分がボトルネックだと特定することができます。

ボトルネックの解消方法

ボトルネックを生み出している要因は企業や業務内容によって様々なため、画一的な解決方法は存在しません。ただ、代表的なボトルネックの解決策を把握しておくことで、自社に合わせた解決方法や打ち手も考えやすくなりますので、以下を参考にしていただければ幸いです。

ムダ・ムリ・ムラが無いか確認

業務の非効率さを生み出す指標で、3Mと呼ばれる場合もあります。言葉のままですが、「ムダ」は不要な作業や過剰なリソース、「ムリ」は作業量とリソースの不一致、「ムラ」は作業量やリソースの不安定さを表します。

- ムダ: 不要な作業・人員を過剰に投下している・設備やツールが活用できていない

- ムリ: 作業量の超過・人員不足、短納期・過剰な品質

- ムラ: 作業量の不安定さ・作業人員の不安定さ

ボトルネックとなっている業務が見つかったら上記の3つの観点に当てはめて解決、解消できる部分が無いか考えると打ち手が見つかりやすくなります。

ECRSを用いた改善活動の実施

ECRSは業務改善に取り組む際に用いられるフレームワークです。業務を見直すための以下4つの観点の頭文字を合わせたもので、「イーシーアールエス」または「イクルス」と読みます。ボトルネックを解消する上でも効果的なアプローチの一つです。

- Eliminate(排除): 業務やプロセスをなくす

- Combine(結合) : 別々の作業を同時に処理する、ひとつにまとめる

- Rearrange(再配置): プロセスや担当者を入れ替える

- Simplify(簡素化): 手順やプロセスを簡単なものに変える

ボトルネックとなっている箇所を見つけたら、上記の順番で業務を変革できないか検討します。ポイントとしては、一つ目の「Eliminate(排除)」つまり「そもそもこの業務はやる必要があるのか?」という根本的な部分から問うことで抜本的な効率化が望めます。ECRSについて詳細に解説した記事もありますので、合わせてご確認ください。

業務を標準化することで作業効率を向上

標準化は、業務の対応方法において最も効率の良い形を見つけ、チームで統一することです。企業で取り組まれている業務の多くは、それぞれの担当者が任意の方法で都度、対応していることが多くあります。一見、標準化が難しい業務に思えても、冷静に見てみると同じやり方に統一できる場合が少なくありません。

ボトルネックを解消するための標準化においては「より生産性の高い、効率の良いやり方を見つける」部分が重要になります。対象作業をその方法に統一することで業務全体でみても効率化が期待できるのです。

まとめ

ボトルネックの意味とビジネスへの活かし方についてご理解いただけましたでしょうか。実際にボトルネックを発見したら、業務改善のためのアプローチが必要となります。業務改善に関する情報や方法については、業務改善のカテゴリを参考にしていただくか、業務効率化のアイディアをまとめた記事から活用できそうなものがあるか参考にしてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。