バックオフィス業務は直接利益を生み出す活動の後方支援にあたる業務を指します。事業をスムーズに運営するために重要な役割を持ちますが、ミスや非効率な処理が発生しやすい業務でもあります。本記事ではバックオフィス業務の具体例と合わせて、効率化するための方法やポイントをご紹介します。

バックオフィス業務とは

ことばの意味

バックオフィス業務とは、営業やマーケティングなどの“直接的に利益を生み出す活動”を後方的に支援する業務を意味します。企業の利益に直接影響しない事務・庶務業務やサポート業務などが該当し、事業を間接的にサポートするという意味合いから間接部門と呼ばれることもあります。

具体的な業務例

バックオフィスと言って一般にイメージされやすいのは、以下のような、人事部や総務部、経理部などで対応する業務かと思います。

- 従業員の入社手続き(PCや社員証の手配、労務書類の回収、新人研修の実施など)

- 月次で発生する支払いや請求業務、経費精算

- 事故やトラブル、災害発生時の処理業務

- 企業・事業運営に関わる規定の管理、法務業務

- 情報システム部での情報処理やシステム管理業務

ただ、上記の部署・業務に限らず、実際にはフロント部署の中で行われる業務の一部もバックオフィス業務に該当します。例えば以下のような業務です。

- 営業担当のサポート業務(見積書や営業資料の作成、業績管理)

- 顧客からのお問合せに対応するカスタマーサポート業務

- 社長室や経営企画部門でのリスク管理やセキュリティ管理業務

営業部やマーケティング部の業務の中でも、直接顧客と対話する機会のないルーティン業務や事務作業も多く発生します。したがって部署を問わず、後方支援にあたる業務はすべてバックオフィス業務と言えます。

見積書の管理は、『SmartDeal(スマートディール)』がおすすめです。

バックオフィス業務を効率化するメリット

バックオフィス業務は、以下のような理由から業務改善に取り組まれづらい領域の一つです。

- 各種省庁への申請や法律に則った作業が必要な場面が多いことから、業務方法を変更しづらい、変更できないと思われている

- 担当人数が比較的少なく元々コストが低いため、フォーカスされづらい

- 異動や採用が殆どなく、ベテラン社員が業務を担当し続けるケースが多い

ただし、バックオフィス業務を効率化することによって得られるメリットも多くあります。以下が具体的な例です。

中長期的に大幅なコストを削減できる

バックオフィスは、定期的に繰り返し行われる業務や事務的な作業が多い傾向にあります。例えば月次の請求作業や、年次で発生する採用活動、株式総会の運営業務などです。一つひとつは地道な手作業に思えても、何度も発生する業務を効率化できることで、長期的に見れば相当なコストを削減することができます。

請求書の管理は、『SmartDeal(スマートディール)』がおすすめです。

コア業務に集中できるようになる

業務は大きく、コア業務とノンコア業務の二種類に分類することができます。

| コア業務 | ノンコア業務 |

| 事業の競争優位性を生み出すような主要な業務。事業戦略やサービス生産のプロセスなど。 | サービス提供にあたって差別化を生み出さない業務。汎用的で、企業ごとの対応方法が画一的なもの。 |

一般的にバックオフィス業務はほとんどがノンコア業務に属します。バックオフィス業務の効率化・コスト削減に取り組むことによって、企業全体のリソースの最適化に繋がり、より利益創出への影響が大きい業務にリソースを割くことが可能になります。

他業務よりも効率化に取り組みやすい

バックオフィス業務は事務作業や煩雑な処理が多く、デジタル化や自動化に取り組みやすい領域です。RPAの導入やツールによる自動化を実施するためには、業務が標準化可能なものである必要があり、都度人間による判断や企画が必要な業務は適しません。バックオフィスは手順が統一されている業務も多いため、システムによる置き換えやアウトソースによる効率化を実施しやすいと考えられます。

引き継ぎがスムーズになる

バックオフィス業務に限った話ではありませんが、バックオフィス業務を標準化しておくことで、異動や離職があった場合にもスムーズな引き継ぎが可能になります。特に人事や経理は専門知識が必要な業務も多く、担当者以外が業務を一切知らないというケースも多いです。日頃から業務を整えておくことで属人化を防止でき、教育や引き継ぎにかかるコストを抑えることができます。

バックオフィス業務を効率化する方法

バックオフィスの効率化に役立つ方法を、業務内容ごとに分けてご紹介します。

- 業務に特化したツールを導入する

- 汎用的な効率化ツールを導入する

- 業務をアウトソースする

業務に特化したツールを導入する

ひとつは、各業務に特化したツールの導入です。業務に特化したツールは、該当業務について熟知している企業が最も効率的な方法をまとめたシステムとして提供されているため、業務のベストプラクティスを知ることにも繋がります。

部署や業務によってツールが分かれていて膨大な量があるため、今回は以下におすすめのツールのみご紹介します。

SmartHR(対象:人事・労務業務)

ご存知の方も多いかと思いますが、雇用契約や年末調整・従業員情報の管理など、人事・労務業務の効率化が可能なツールです。煩雑な手続きを解消できるだけでなく、これまで活用できていなかったデータをまとめて分析・改善に利用することも可能になります。

サービスサイト: https://smarthr.jp/

バクラク(対象:経理業務)

経理業務の効率化に関わる複数のサービスを提供されています。AIを活用した請求書の自動読取、経費精算に必要な領収書の自動データ入力など、自動化を用いた効率化が特徴です。また、ワークフローシステムやビジネスカードの提供も行われています。

サービスサイト: https://bakuraku.jp/

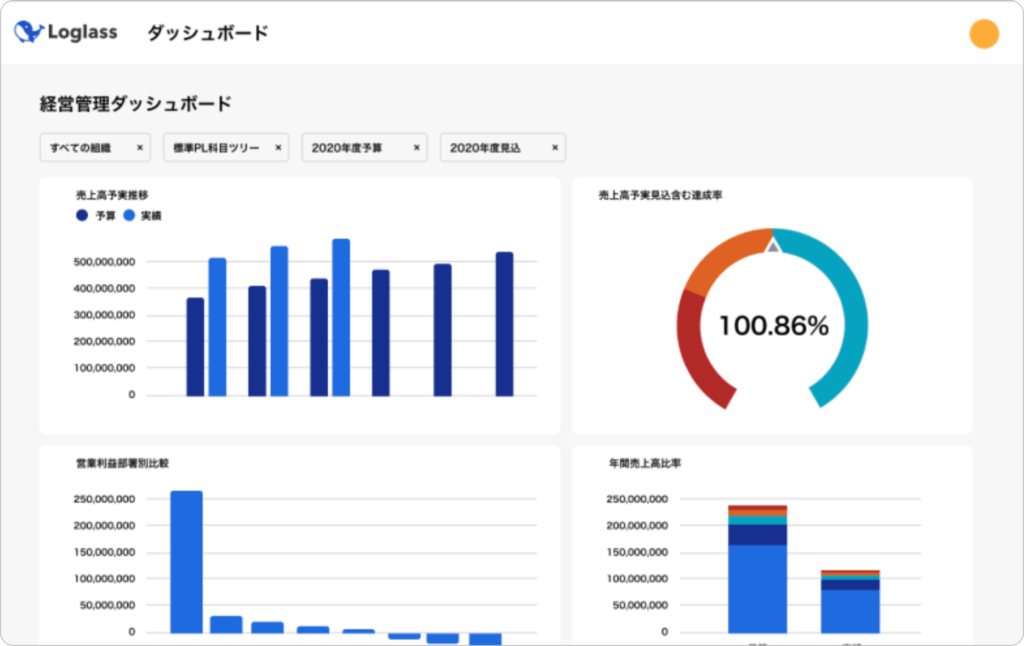

Loglass(対象:経営管理)

経営に必要な情報をまとめて管理できるシステムです。予実管理から組織体制まで経営に関わるデータを簡単に蓄積・管理・分析でき、会議資料の作成やExcelでの集計などの煩雑な業務を不要にできるだけでなく、過去のデータを活用した経営の安定化にも繋がります。

サービスサイト: https://www.loglass.jp/

汎用的な効率化ツールを導入する

次に、特定の業務に限らず汎用的に利用できるツールをご紹介します。それぞれのサービスの類似ツールを紹介している記事も併記していますので、合わせてご覧下さい。

Asana(タスク・進捗管理ツール)

弊社でも利用しているタスク管理ツールで、シンプルさと操作性の簡単さが特徴です。単発で発生するTo-doの管理に特に適していますが、ビューやプランを変えればプロジェクト管理にも利用できるため、可能な限り1つのツールでまとめて業務を管理したいという方にもおすすめです。

サービスサイト: https://asana.com/

類似ツール紹介記事:

タスク管理とは|管理の方法とポイント、おすすめツール4つ

進捗管理ツール7選|効率化に繋がるおすすめツールと導入時のポイント

octpath(プロセスマネジメントツール)

プロセスマネジメントはその名の通り「業務をプロセス(フロー)形式で管理する」考え方です。日本ではまだまだ普及していませんが、海外では浸透している概念の一つです。

弊社で提供している「octpath」もそのひとつで、フローと手順を登録し、そのまま業務の管理ができるツールです。属人化を解消し教育や引き継ぎをスムーズに進行できるだけでなく、作業結果に応じた自動分岐やアラート機能を用いることでミスを防ぎ、業務管理にかかるコストも削減できます。

サービスサイト: https://octpath.com/

参考: BPMの基本について

類似ツール紹介記事: BPMツール6選|おすすめのツールと導入方法

kickflow(ワークフローシステム)

ワークフローシステムは、申請・承認・稟議の際に特化したツールです。通常のタスク管理ツールと違い、承認フローや権限、組織図などを柔軟に設定できることが特徴です。

中でもkickflowは他のサービスとの連携による自動化や組織管理に関する機能の充実性が特徴のサービスです。稟議の前後で発生する業務も繋ぎ合わせて管理できるため、業務全体の効率化が可能になります。

サービスサイト:https://kickflow.com/

類似ツールご紹介記事: ワークフローシステムとは?導入のメリットとおすすめツールをご紹介【2023年版】

UiPath(RPA)

RPA(Robotic Automation)は、人手による作業をプログラムとして記録することで、業務を自動化できるシステムです。人手による作業をシステムに置き換えることでミスの発生を防ぎ、エラーやトラブルの発生率を下げられます。

UiPathは日本のエンタープライズ企業にも多く導入されているRPAツールで、業務の複雑性が高くセキュリティも厳しい金融関係や医療関係の企業でも導入実績があります。

サービスサイト: https://www.uipath.com/ja

業務をアウトソースする

アウトソース(アウトソーシング)は自社の業務の一部を外部に委託する取り組みのことで、主に企業が持っている特定の機能・サービスや人的なリソースを対象として利用されます。アウトソースを行うことには、ざっくり括ると以下のようなメリットがあります。

- 事業の競争力の向上

- QCDの改善

- 選択と集中による組織体制の最適化

- コストの削減と費用対効果の改善

- 新しいノウハウを獲得できる

アウトソースは、専門性の高い外部の企業に業務を委託することで、効率的に業務を進行してもらいつつ、社内のリソースも減らしていくという取り組みです。「業務のベストプラクティスが分かっていない」「社内のバックオフィスの人員を削減したい」という場合は、アウトソーシングについて解説している記事も参考にしながら、ぜひ実施を検討してみてください。

バックオフィス業務効率化のポイントとコツ

他部署に影響が出ないかを確認する

バックオフィス業務は、全体の業務フローの中に複数の部署が関わっていることが多いです。自部署の最適化によって他の関係者に影響が及ばないかを事前に確認しましょう。また、他部署のメンバーも含めた対応が必要な場合には対象規模が大きくなるため、プロジェクトとして進行することをおすすめします。

複雑性のない業務から効率化に取り組む

いきなり全ての業務を効率化しようとするのではなく、まずは、業務の流れがシンプルで関係者の少ない業務からライトに取り組みましょう。小さい業務から試験的に切り替えて、問題なければ他の業務にも拡大していくことで、スムーズに業務を効率化することができます。

また、業務を切り替えた直後はミスや抜け漏れが発生しやすくなることもあり、業務が効率化されたことの効果を実感できるまでには一定の期間が必要なことも多いです。業務の発生頻度にもよりますが、1週間〜1ヶ月程度お試し期間を設けて振り返りを行いながら、今後の動きについて検討していくことがおすすめです。

現場メンバーも巻き込んで実践する

業務の変更によって最も影響を受けるのは、現場でバックオフィス業務を担っているメンバーです。マネージャーや管理者が一方的に業務改善を指示するのではなく、現場の目線に立って進行することが重要です。特にツールの導入時には、現場の納得感を得るためにも検討・トライアルの段階からメンバーも巻き込んで進行しましょう。

おわりに

バックオフィス業務は事業や組織を支える重要な業務ですが、一方で事務的な対応が多く非効率になりやすい業務でもあります。仕組みを整えることで大きなインパクトをもたらしますので、ぜひ効率化に取り組んでみてください。