業務を平準化することは、業務効率の向上や属人化の解消に直結する取り組みです。チーム内で業務量を均一化することで、特定のメンバーに過度な負荷がかからなくなり、突発的な要求や需要の増加にも柔軟に対応できるようになります。

この記事では業務平準化に取り組むメリットとともに、業務負担の偏りを解消するための具体策について詳しく解説します。

業務平準化とは

業務平準化とは、ある一定期間におけるメンバーの業務量を均等にし、業務負担の偏りを解消することをいいます。もともとは製造業におけるロット生産(一定量をまとめて生産すること)と対比する方法として「平準化」が用いられていましたが、最近では「業務量を均等にする」という意味で幅広く使われています。

業務を平準化する目的

業務を平準化する目的は、メンバーの業務負担を分散させて全体の生産性を高めることにあります。業務量や労力をチーム内でバランスよく分けることで、一部のメンバーのみに負担が集中する状況を避けられます。これにより一人ひとりの業務効率が向上し、特定のメンバーに依存しない体制をつくることができます。

業務標準化との違い

業務平準化と混同されやすい取り組みに「業務標準化」があります。

業務標準化とは、業務のやり方や手順を統一し、メンバー全員が同じ成果を出せるようにする取り組みです。標準化したプロセスをマニュアルに落とし込み、同じ手順で作業を進めるようにすることで、作業担当者によって品質の差が出ないようにします。成果物の品質維持・向上を目的としており、業務平準化を進めるうえでも必要な取り組みとなります。

平準化されていないことの問題点

業務が平準化されていない場合は以下のような問題が生じやすくなります。

特定のメンバーに負担がかかる

業務平準化に取り組んでいないチームでは特定のメンバーに業務が集中しやすく、チーム内での業務量に差が生じてしまうことがあります。

各人が担当する業務量や難易度にばらつきがあると、多くの業務を抱えているメンバーや複雑な作業が割り当てられているメンバーばかりに負担がかかるため、不公平な状況に不満を感じる人も少なくないでしょう。業務負担の大きいメンバーは時間外労働や休日出勤を余儀なくされるケースも多く、仕事に対するモチベーションが下がったりメンタルヘルス不調に陥ったりするおそれがあります。

業務が属人化する

業務が平準化されていない場合は特定のメンバーに業務が偏るため、その人しか具体的な業務内容や流れを把握できていない、いわゆる「属人化」の状態に陥りやすくなります。属人化がメリットとなる業務もありますが、作業手順が決まっている定型業務においてはどのメンバーでも代替できるようにしておくのが望ましいでしょう。

業務が属人化すると担当者が不在のときや一時的に需要が増えたときに業務を任せられる人がおらず、業務進行が遅れたり品質が低下したりする可能性があります。予期せぬ事態に対応し円滑に業務を進めるためには、誰でも作業できるようあらかじめ体制を整えておくことが大切です。

業務平準化に取り組むメリット

業務平準化に取り組むメリットとして以下の点が挙げられます。

生産性が向上する

チームの業務を平準化すると業務負担が分散され、特定のメンバーに過度な負荷がかからなくなります。チーム内でなるべく均等になるように業務を分けることで、全員が同程度の業務量を担当することになるため、手持ち無沙汰になるメンバーがいなくなります。これによりチーム全体の業務効率が高まり、生産性の向上につながることが期待できます。

これまで業務が偏っていたメンバーは負担が少なくなることで集中力が増し、業務のスピードアップやケアレスミスの削減などの良い効果が現れるでしょう。業務量を均等に分けるため「自分ばかり負担がかかっている」というような不満も解消されます。

作業品質を担保できる

業務平準化に取り組むと一人ひとりが対応する業務量が安定します。業務の偏りがなくなるとともに、複数人で分担して作業することで属人化が解消し、誰が担当しても安定した作業品質を担保できるようになります。

また、業務にかかる労力を分散させることでメンバーの肉体的・精神的なストレスが減り、働きやすい環境のなかで高い集中力を維持できるメリットもあります。平準化に取り組む過程で作業環境が整備され、メンバーのモチベーションアップやパフォーマンスの向上につなげられます。

対応可能な業務量が増える

チーム全体で対応可能な業務量が増えることも平準化に取り組む大きなメリットです。個々が対応する業務量を均一化すると、業務過多な状況に疲弊して効率が落ちることも手持ち無沙汰で何もやることがない状況もなくなり、チームにおいて対応できる業務の総量を増やすことができます。

また、業務を分担して取り組むことでチーム内の連携が強化され、急な業務量の増加や納期変更などにも対応しやすくなります。業務の内容や進め方をチームで共有し、互いにフォローし合える体制をつくることができます。

業務平準化の進め方

業務平準化に取り組むステップを紹介します。

【1】現状を把握する

まずは現状の業務量や負担の偏りを把握します。

業務ごとに作業時間を記録し、誰がどの業務を担当しどのくらいの時間を要しているかを確認しましょう。業務の難易度や労力を把握するには、実際にその業務を担当するメンバーにヒアリングする必要があります。

【2】業務の偏りを見つける

現状分析の結果から業務の偏りを見つけます。

特定のメンバーの作業時間が多い場合、そのメンバーに負担が偏っている可能性があります。業務の内容や担当者のスキルレベル、季節性などの要素も加味し、平準化に取り組むべき業務を特定しましょう。

【3】業務平準化のアプローチを行う

平準化すべき業務が特定できたら、業務負担を均一にするためのアプローチを行います。

業務平準化に向けたアプローチには以下のような方法があります。

マニュアルの作成

業務進行に必要な情報をマニュアル化することで、メンバー全員が同じ方法・手順で業務を行えるようになり、誰が担当しても一定の作業品質が確保されます。これにより属人化を防ぐとともに、正しい業務のやり方をチームに浸透させることができます。手順が決まっているルーティンワークはマニュアル化し、非定型業務についても定型化が可能なプロセスはなるべくマニュアルに落とし込んでいくことをおすすめします。

関連記事:マニュアル作成のコツ7選|失敗しない作り方と運用時のポイント

業務プロセスの見直し

業務プロセス全体を見直し、無駄な作業や非効率な行程を排除するのも有効なアプローチです。ただし、長期にわたって運用してきたプロセスを変更することは、その業務を担当するメンバーに影響が出ることを理解しなければなりません。新しいプロセスに慣れるまでに時間がかかることも多く、必要に応じて他のメンバーがフォローに入るなどの対応が求められます。

関連記事:業務プロセスとは|業務効率化のための改善手法をご紹介

ツール導入による自動化

自動化ツールの導入により業務効率の向上を図る方法もあります。ビジネスにおいてはRPA(Robotic Process Automation)を用いて、人間が手作業で行っていたパソコン作業をロボットに任せる手法を多くの企業が取り入れています。RPAで対応可能な作業は積極的に自動化していくことで、メンバーの業務負担が軽減されるとともに、人間でなければ対応できないコア業務へ注力できるようになります。

関連記事:自動化ツール6選|業務効率化に役立つおすすめツールを紹介

【4】定期的に評価・改善を行う

業務平準化のアプローチを実行した後も定期的に効果検証を行います。

あまり効果が出ていない場合は他の方法を検討するなど、継続的に状況を見つつ必要に応じて改善していきましょう。また、これまでの手順や業務量、分担方法を変えるアプローチには作業を担当するメンバーの協力が欠かせません。見直しを行う際もその都度メンバーに説明し、業務平準化への取り組みを理解してもらう必要があります。

業務の偏りを解消するなら「octpath」

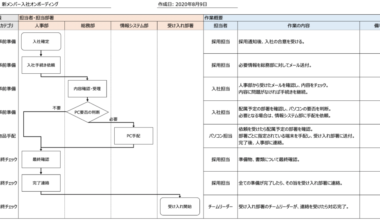

画像挿入

octpathはあらゆるチームの業務平準化を支援するプロセスマネジメントツールです。

フロー形式で作業手順を登録すると、作業に合わせて順番にマニュアルが表示されます。これにより属人化を防ぎ、誰が担当しても同じ作業品質を維持できるようになります。作業ごとに見積もり時間を記録する工数管理機能では、メンバーそれぞれの忙しさを「見える化」し、業務の役割分担をスムーズに行うことができます。

業務負担の偏りを解消し、チームの生産性を高めたい組織におすすめのツールです。機能の詳細やセキュリティについては以下のサービスサイトよりご確認ください。

サービスサイト:octpath(オクトパス)

| プラン | 料金 | 上限人数 |

|---|---|---|

| ライト | ¥30,000 | 20 |

| スタンダード | ¥45,000 | 50 |

| プロ | ¥60,000 | 100 |

| エンタープライズ | ¥100,000 | 100〜 |

octpathの全機能を操作いただける15日間無料トライアルもご用意しています。期間終了後の自動更新がなく、まずは試してみたいという方も安心してご利用いただけます。

おわりに

業務平準化とは一定期間におけるメンバーの業務量を均等にする取り組みです。平準化されていないチームでは特定のメンバーに業務が偏っているケースが多く、チーム全体の業務効率や生産性が落ちてしまいます。これを解消するにはチーム内でバランスよく業務を割り振り、一人ひとりが担当する業務を均等にしていく必要があります。

業務平準化に向けた取り組みには、弊社が提供するプロセスマネジメントツール「octpath」が役立ちます。特定のメンバーに業務が偏っている、業務の分担がスムーズに進まないなどの課題を感じている企業様はぜひご活用ください。