業務改善コンサルティングは、企業の業務プロセスを明らかにした上で改善部分の発見を支援してくれるサービスです。コンサルティングを提供している企業によってサービス範囲や内容は多岐に渡ります。本記事では業務改善コンサルティングの具体的な内容と、依頼を検討する場合のポイントについてご紹介します。

業務改善コンサルティングとは何か

業務改善コンサルティングとは、企業の業務プロセスを可視化・見える化した上で、そこから改善点を見つけ出しより良いプロセスの構築を支援するサービスです。コンサルティング会社によって定義は分かれますが、業務プロセスの改善以外にもコスト削減の支援や、ソフトウェア導入の支援を行う場合もあります。

本記事では「業務プロセスの改善」を支援内容としたコンサルティングを前提に解説します。

業務改善コンサルティングのゴールは?

一般的には「業務プロセスの見える化と、改善点の提示」がゴールとなります。コンサルティングの内容はクライアント企業様の状況や要望によって最適化されることが多いです。そのため、ゴールは支援内容ごとにパターンが分かれますが、踏み込み度合いが少ないものから順に以下のようなイメージです。

- 現状の業務プロセスの可視化(現状整理)

- 改善点の提示、非効率な部分の発見(課題発見)

- 改善後の業務プロセスの提案と装着(改善活動)

3つ目に近ければ近いほど、予算・期間も増えるので、クライアント企業様のニーズによって事前にゴールを決めることになります。

業務改善コンサルティングの支援内容は?

支援内容もクライアント企業様の状況やニーズに応じてカスタマイズされることがほとんどですが、以下に業務改善コンサルティングの一般的な概要を記載します。

支援の内容

状況把握のための現場ヒアリングや、業務プロセスを可視化するための資料作成が中心となります。改善点の発見は、業務を理解している現場メンバーや責任者の方の協力を前提として、フォローするケースが多いです。「コンサルティング」と聞くと、口頭でのアドバイスだけのイメージが強いかもしれませんが、ヒアリングや資料作成なども支援範囲となっていることがほとんどです。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

支援の期間

ケースバイケースですが、契約は3ヶ月単位が一般的です。もちろん状況に応じて調整が可能ですが最短でも1ヶ月単位というのが通例です。

具体的な支援期間はコンサルティング対象の業務量やアサインされるコンサルタントの人数、クライアント企業様の状況によって前後しますが、3〜6ヶ月が一つの目安となります。ただ、前述したコンサルティング支援のゴールが、「改善後の業務プロセスの提案と装着(改善活動)」まで踏み込んでいるような場合には、1年〜2年をかけて取り組まれることもあります。

成果物(ドキュメンテーション)

業務プロセスの業務改善の場合、以下が成果物として作成される場合が多いです。特徴と共に記載しますので、参考にしてください。

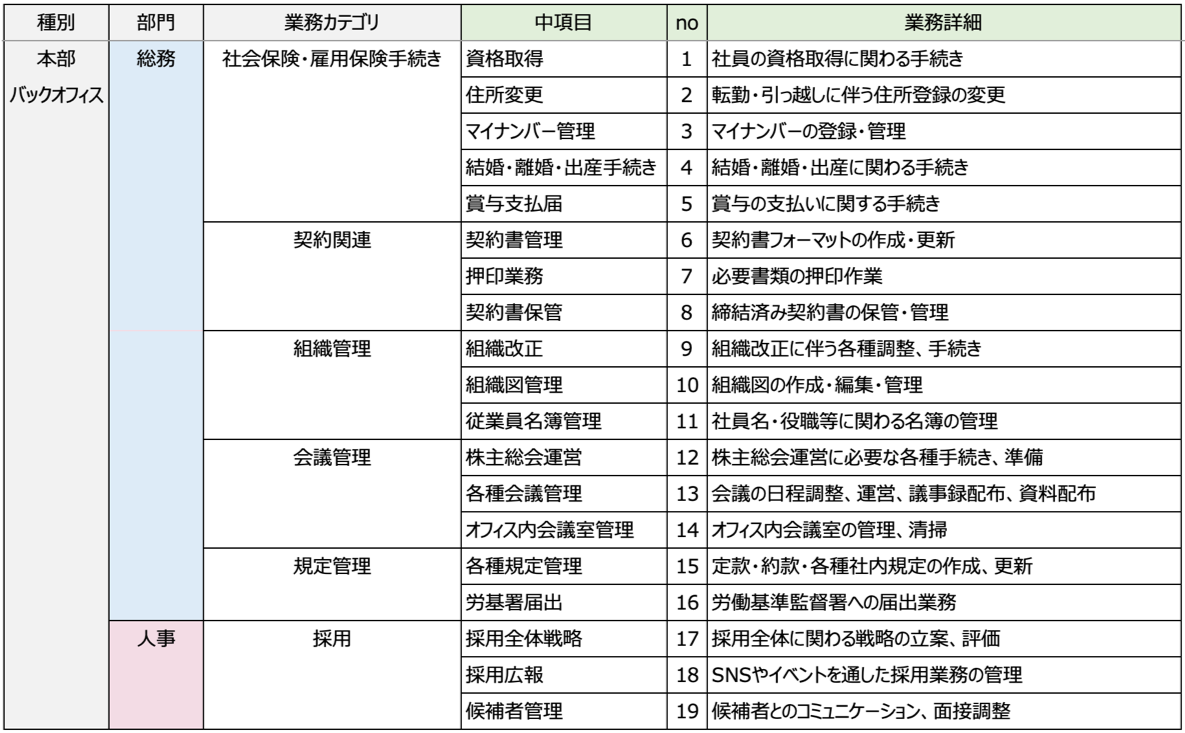

業務一覧表

対象の業務を一覧表にまとめたものです。どのような業務が存在するのか、担当者や概要などと合わせて一覧表にして整理します。

業務フロー図(業務プロセス図)

特定の業務の流れをフローチャートを用いて図解したものです。ひとつの業務を対象に作成し、上から下に向かって作業の流れが表現されています。作業の大きなステップごとに時系列順に俯瞰的に内容を理解できます。フロー図について詳細を解説した記事もご参考ください。

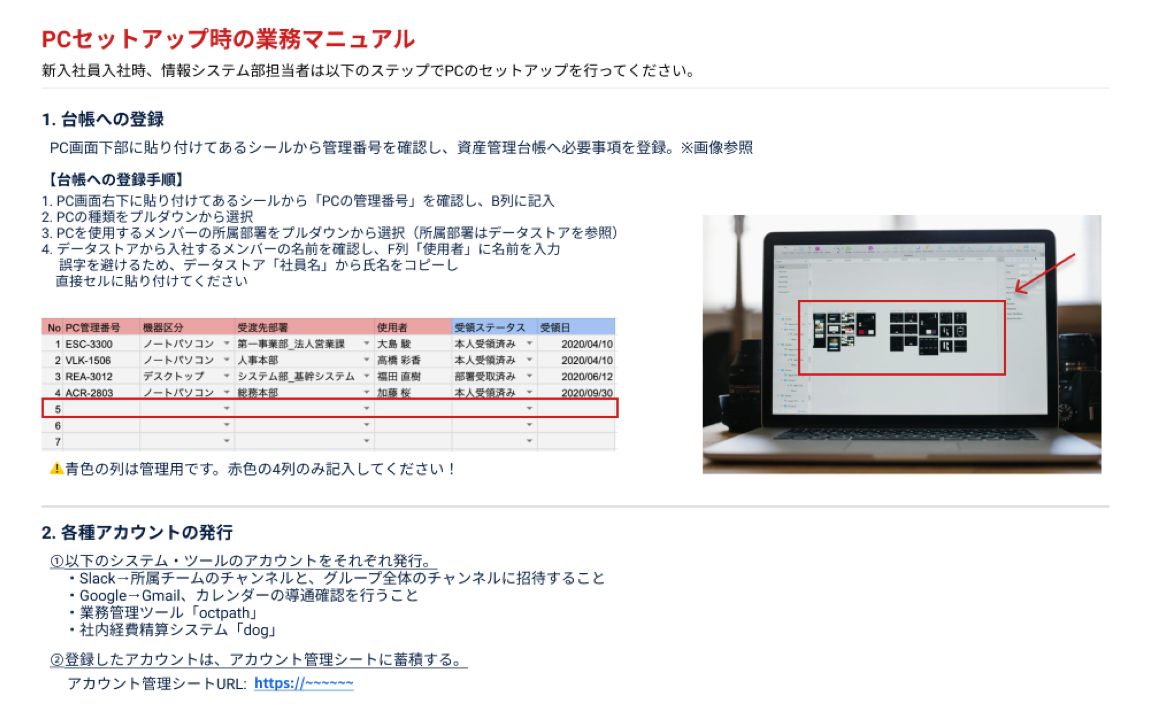

作業手順書

特定の業務の作業内容をステップごとに詳細に説明したものです。 ひとつの業務を対象に作成し、上から下に向かってひとつひとつの手順ごとに作業の流れが表現されています。 対象業務の細かい作業内容を把握するのに有効です。作業手順書について詳細を解説した記事もご参考ください。

作業マニュアル

特定の業務の作業内容をステップごとに図や写真も含めて詳細に説明したものです。実際に作業を行う人が内容や手順を確認しながら利用します。詳細な図解が不要な場合は作業手順書で代替可能です。マニュアルの作成方法について詳細を解説した記事もご参考ください。

コンサルティングの内容はオーダーメイド

前項のとおり一般的な業務改善コンサルティングの内容は記載しましたが、実態としてはオーダーメイド性が高いです。業務改善の大枠の流れは用意されていてもクライアント企業様の状況やニーズ、体制によって最適な支援方法が異なるため、プリセールスや事前の営業活動の中で各企業様に合った支援の座組を提案してもらう形になります。

コンサルティング会社の関わり方も、アドバイザリーやレビューのみのケースもあれば、改善結果の現場装着のためのドキュメンテーション、レクチャー、問い合わせ対応まで実働するケースもあります。

業務改善コンサルティングは利用すべきか?

業務改善の活動は可能ならば自社のメンバーで対応することが理想です。本メディア kaizen penguinでも発信している通り、インターネットや書籍で業務改善を進めるための手法やノウハウはある程度手に入れることができます。

その中で外部リソースである業務改善コンサルティングを利用することはメリット、デメリットが存在し、それらに基づいた判断のポイントがあるので以下でご確認ください。

業務改善コンサルティングを活用するメリット

- 客観的なアドバイスがもらえる

- 他社や同業界における事例、ポイントを知ることができる

- 専門家のノウハウや知見を借りることができる

- リソースの増加によってスピーディーに業務改善を進められる

過去の経験からだと「リソースの確保」を目的とした活用が最も多く見られました。業務改善というのは、通常業務とは別の取り組みです。社内メンバーからリソースを捻出するのはなかなか難しく、通常業務と並行して対応すると想定以上に時間がかかってしまったり、進まなかったりします。

専門家の客観的な知見、意見を得るという面でもメリットが多いですが、依頼すれば短期で業務改善を推進してくれるという部分が、業務改善コンサルティングを活用する最大のメリットと言えます。

業務改善コンサルティングのデメリットと注意点

- 高額なコストが発生する

- 依頼しても必ず成功するとは限らない

- 社内に業務改善の知見が残らない可能性がある

もっとも大きく確実なデメリットはコスト面です。コンサルティングはコンサルタントが具体的な支援をする性質上、コンサルタントの工数に比例してコストが発生します。また、コンサルタントとのコミュニケーションの取り方が非常に重要で、専門家に依頼したからといって業務改善が必ず成功するとは限りません。特に、業務改善をコンサルティング会社に丸投げしてしまい、自社のメンバーは関与しない場合は、業務改善の成功率が下がるだけでなく、その活動を通じて得られるはずだった知見や経験を得られないことになりますので注意が必要です。

コンサルティング会社に依頼するかどうかの判断ポイント

定量的に判断することは難しいですが、以下の項目に照らし合わせて検討してみてください。

業務改善を実現(完了)したい期限

もし、業務改善を完了する期日が決まっていて、社内のリソースだけでは対応が間に合わない場合は、外部リソースとしてコンサルティングを活用することが有効です。

業務改善活動に取り組める社内体制があるか

前項と似た観点ですが、例えば、専任で取り組める人が誰もおらず全員が兼務なケースや、取り組む人数に対して改善対象の業務数が多い場合などは有効です。

客観的な指摘やアプローチが必要かどうか

業務に直接従事しているメンバーだと、その業務に違和感を感じることが難しく、改善点を見つけることに苦労する場合があります。コンサルティングを活用することで、客観的な意見、指摘をもらったり、過去の経験からのアドバイスを受けたりできます。

業務改善に関わる知識・知見が必要か

よく見られるケースとしては、業務改善の手法やノウハウを学習する手立てはあるが、実際に勉強をする時間がないという状況です。その場合は、時間を投下して学習するよりも業務改善コンサルティングの力や知見を借り、実行しながら学習もするという方法が有効になります。

業務改善コンサルティングの流れ

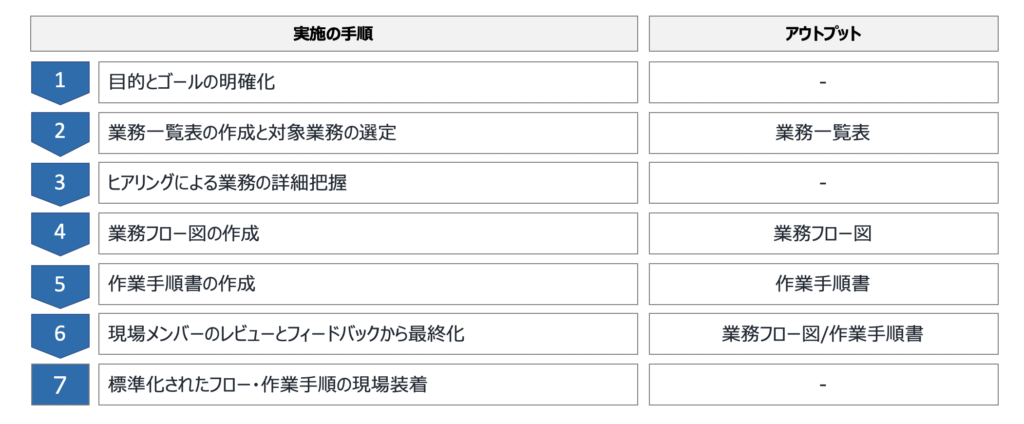

実際にコンサルティング会社が支援する場合の業務改善の流れを順番にご紹介します。

1. 対象業務の全体把握

最初に業務改善の対象となる業務一覧を把握します。社内のドキュメントやマネージャーに対するヒアリングで当該項目を明らかにしていく形です。ここでのアウトプットは「業務一覧表」になります。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

2. ヒアリングによる各業務の詳細把握

対象の業務について、現場メンバーへのヒアリングを実施します。ここではヒアリングと合わせて社内で用意されているマニュアルや資料も合わせて確認し、業務プロセスを明らかにしていきます。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

3. 現状の業務プロセスについての整理

ヒアリングの結果に基づいて現状の業務プロセスを可視化します。具体的になアウトプットとして「業務フロー図」「作業手順書」を作成します。まれに、詳細まで業務プロセスを把握する必要がない場合は「作業手順書」を作らないこともあります。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

4. 現場メンバーによるレビューとフィードバック

作成されたドキュメントに対するレビューとフィードバックです。通常は現場メンバー<>コンサルタント間で何度かレビューと修正を繰り返すことで内容を完成させていきます。

このとき、完成した最終版の業務プロセスに対して改善できる点があるかどうかをチェックしていきます。作成した現状プロセスを前提に変更箇所を明らかにし理想形の業務プロセスを作成します。

5. 新業務プロセスを現場へ装着

業務改善を施したプロセスを実際の現場の作業に反映させます。このとき付随のドキュメントとして「業務マニュアル」を作成する場合もあります。現場装着については、クライアント企業様がご自身で担当されるケースが多いです。

以上が基本的な流れとなります。

更に詳細に分解した場合の具体的な流れは以下の図が一例となります。

業務改善コンサルティングの費用感

費用については支援内容や座組によって大幅に変わりますのであくまでも目安として参考にしてください。コンサルティング支援は実際にコンサルタントがアドバイスや作業をすることでサービスを提供するため、プロジェクトで発生する工数に比例して費用が発生することが一般的です。費用感についてはコンサルタントのポジションや役職によりますが、1人月あたり100万円〜200万円というのが相場感になります。具体的な費用見積もりの例は以下の通りです。

支援概要の例

・期間: 3ヶ月

・参加するコンサルタントの人数: 2名

・人月単価: 150万円/月

・稼働率: 80%(1ヶ月のうち80%の時間を使って支援)

=> 150万円 x 2人 x 80% x 3ヶ月 = 720万円

コンサルティングを依頼するまでの流れ

コンサルティング内容の流れは既に記載した通りですが、ここでは検討〜依頼までのステップを記載します。

1. 業務改善の目的とゴールの整理

最初に必ずゴールと目的について整理してください。「なぜ業務改善に取り組むのか」「どのような状態が理想的か」を考えます。業務改善自体はゴールではなくアクションなので取り違えないように注意しましょう。最終的な目的を明確にしておくことで判断に迷った場合の指針になりますし、スムーズに残りの内容を決めることができます。良い目標になっているかどうか以下に照らし合わせてチェックしてください。

- 達成すべき指標が定量的に表現されている

- 期限が明確に設定されている

- 多少の困難さを伴うゴールになっている

- 理由が明確になっている

- 関係者を考慮して全員にメリットのある目標になっている

業務改善に取り組む上での正しい目標設定の方法をまとめた記事も参考にしてください。

2. 業務改善の対象と範囲を明らかにする

コンサルティング会社に依頼をする前に、可能な範囲で簡単に業務の整理をしてください。業務整理において、理想的には業務一覧表を作成することですが、そこまできれいにまとめる必要はありません。

明らかにしていただきたい内容は主に以下です。

- 業務の一覧

- それぞれの業務の発生件数

- 業務ごとにかかっている時間

- 業務に関わっているメンバー

3. 改善対象となる業務の関係者と調整

業務改善は現場メンバーの協力が必須であり、コンサルティング会社だけでは進められません。前述の作業を実施すると、業務改善プロジェクトの大枠が明確になるので、その内容をもって関係者に共有・調整をしてください。業務ヒアリングが発生する場合は当然メンバーの業務時間の一部を利用することになりますので、事前に合意を得ておくことが肝心です。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

4. 業務改善の要件を精緻化

コンサルティング会社と協力して業務改善を成功させるためには要件定義が非常に重要です。過去、現場で実際に目にした失敗で「最も提案価格が安いコンサルティング会社に依頼をしたが、認識している要件に抜け漏れが見つかった」ことがありました。

実際にコンサルティングに取り組んでもらう前の段階でも明確に要件を伝えることで、認識齟齬の無い提案を受け複数社の選定が用意になります。また、整理した要件は社内での合意形成や認識合わせにも活用できます。

要件の取りまとめは形式にこだわる必要はありません。箇条書きでも以下について伝えられれば、精度の高い提案・見積もりを受けられます。

- 目的

- 背景

- 概要

- 期間

- 対象業務一覧

- 期待する納品物

- 予算の概要

- 担当者の情報

5. コンサルティング会社を探し提案を依頼する

業務改善コンサルティング会社の探し方は主に2つあります。

ネット上で探す

コンサルティング会社の一覧サイトや、各企業のホームページからお問い合わせを行う方法です。広く探すことが可能で複数の会社から提案が受けやすいことがメリットである反面、玉石混交となるため選定にスキルが求められます。

知り合いや関係者づてに探す

現場ではこちらのケースが多いように感じます。知り合いの企業に相談したり、別の部署で依頼した実績をたどる方法です。紹介は良いクオリティを提供してくれる企業が見つかりやすい反面、関係性がゆるくなったり、コストが割高となったりする場合があるので注意が必要です。

筆者のおすすめは上記2つを組み合わせる方法です。双方のメリットを活かしながら信頼性が高い企業に適正価格で依頼しやすくなります。

また、提案を依頼する際にRFP(提案依頼書)を作成する場合があります。こちらは「提案するときに教えてほしいこと」をリスト化したものになります。前述の要件と共にこちらの内容もお伝えすると、コンサルティング企業間で齟齬のない提案を受けることができます。作成する場合、体裁にこだわる必要はありません。以下に項目の一例を記載します。

- 課題解決の方法・支援内容

- 納品物のサンプル

- コスト

- 支援範囲・スコープ

- 参加予定のメンバー

- 他社での実績や事例

- 想定スケジュール

- 制約事項

- 契約内容

6. 選定をして依頼するコンサルティング会社を決める

選定は最低でも3社以上から検討することをおすすめします。まれに、知り合いの企業1社にだけ連絡して決定してしまうケースを見ますが、様々な理由(コストが割高、馴れ合いになる、等)で最終的にうまくいかなくなる場合が多いです。理想的には、最初に書類審査を10社程度実施→5社に絞って面談→3社から最終提案→1社を選定という方法が良いです。

選定のポイントは「要件の充足度」と「コスト」の2点になります。それだけでは決めきれない場合に過去の実績や、担当者の情報なども加味して決定します。

業務改善コンサルティングの活用を成功させるためのポイント

具体的な手順や流れは記載したとおりですが、ここでは実際にコンサルティング企業に協力してもらいながら業務改善を成功させるためのポイントを記載します。筆者が実際に現場で目にした失敗を踏まえた教訓が中心ですので、ぜひ参考にしてください。

コンサルティング企業への丸投げは厳禁

対象の業務を最も深く理解しているのは現場のメンバーであり、コンサルタントではありません。依頼者側の心理からすると「お金を払っているのだからできるだけ多くのことをやってもらいたい」と考えるのは当然です。しかし、双方が協力しないと業務改善の成功は難しく、解像度が低い現状分析・現実味のない改善提案に着地してしまいますので、ご注意ください。

コンサルタント企業の選定は会社だけなく担当も見る

意外と忘れられがちな観点ですが、コンサルティングの品質はコンサルタントに限りなく依存します。企業としてどれだけ魅力的な実績を持っていても担当者の能力が低い場合、良い結果は期待できません。提案現場では営業に来てくれる人と実際に支援をしてくれる人が異なるケースが少なくありませんので、コンサルタントとして担当してくれる方がどんな方なのか、プロフィールや面談などで確認しましょう。

支援内容の調整が効くかどうか確認する

コンサルティングは基本的にオーダーメイドになります。費用が高い分、要望や要件を伝えることで柔軟な支援を受けることができます。初回の提案をもらった後も、このことを意識して自社に最適な支援内容で合意できるように調整してください。

また、余談にはなりますが、コンサルティング会社によっては支援内容をパッケージ化(定型化)することで、支援内容を明確にし、品質を安定させ、コストを下げている場合もあります。それぞれの優位性を理解しながら、自社の要件を考慮して選定を進めてください。

コミュニケーションを頻繁にとるようにする

プロジェクトがスタートしたばかりのタイミングでは特に、コミュニケーションを頻繁にとることが重要です。例えば、成果物を作ってもらう場合なども完璧に完成させる前にドラフトや一部だけ作成されている状態で確認すると良いです。コミュニケーションを全くとらず、最終報告・納品の段階になってイメージと全然乖離しているような場合は取り返しがつきません。週1回の定例会議を設けるなどの対応をして、細やかに進捗を確認するようにしましょう。

おわりに

業務改善コンサルティングの概要とポイントについてご理解いただけましたでしょうか。業務改善成功のためには双方が協力し、二人三脚でプロジェクトに取り組むことが重要です。コンサルティングの検討から依頼まで取り組む参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。