RFP(提案依頼書)は主にシステムの開発を外部ベンダーに依頼する際、発注元が依頼先に対して依頼内容や要件を伝えるための資料です。齟齬なくプロジェクトを進行するために非常に役立つものの、作成には一定のコストがかかります。本記事では作成方法やコツのご説明と合わせてサンプルテンプレートもご用意していますので、ぜひ参考に取り組んでみてください。

RFP(提案依頼書)とは

ことばの意味と用途

RFPとは、Request for Proposalの略称で、日本語では提案依頼書と訳します。

主にシステム開発・リプレイスの際に外部ベンダーに提示する資料で、発注元の依頼事項や要件などを記載します。依頼先の企業はRFPを受け取った後、RFPに記載された内容に従って具体的なプランの提案を行い、提案内容に発注側が合意した場合に契約を締結することができます。

RFPを用いる目的

RFPを作成する目的は依頼先に対して、発注側の依頼内容を明確に伝えることです。

発注元にとっては、自社にとって最適な提案を集められるようになり、余計な調整や選定の手間を減らすことができます。また依頼先にとっても、発注元の意向や要件を正しく伝えてもらうことで、的を射た適切な提案が可能になります。RFPを用いることで双方にとって無駄のない、スムーズな提案・契約が実現できます。

また、副次的なものですが以下のようなメリットも存在します。

- 現状整理を通して自社の状況を俯瞰的に見ることができる

- 依頼内容を書面に残しておくことで、先方とのトラブルの発生を防ぐ

- プロジェクトの全体像の共有が容易になり社内調整のコストを下げられる

コストは少々かかるものの、プロジェクトの効果を最大化するために非常に重要な取り組みと言えます。

RFPと間違えやすいRFIとは?

RFPと混同されやすいものとしてRFIがあります。RFIはRequest for Informationの略で、日本語では情報提供依頼書と訳されます。こちらは、発注元が依頼先に対して情報開示を依頼する際に用いるもので、企業情報や過去の実績、サービスの提供内容などを記載します。RFIを用いてベンダーを評価し、要件に沿っている企業に対してRFPで具体的な依頼を行う流れが一般的です。企業ホームページやサービスサイトから情報を確認できる場合には割愛されることもあります。

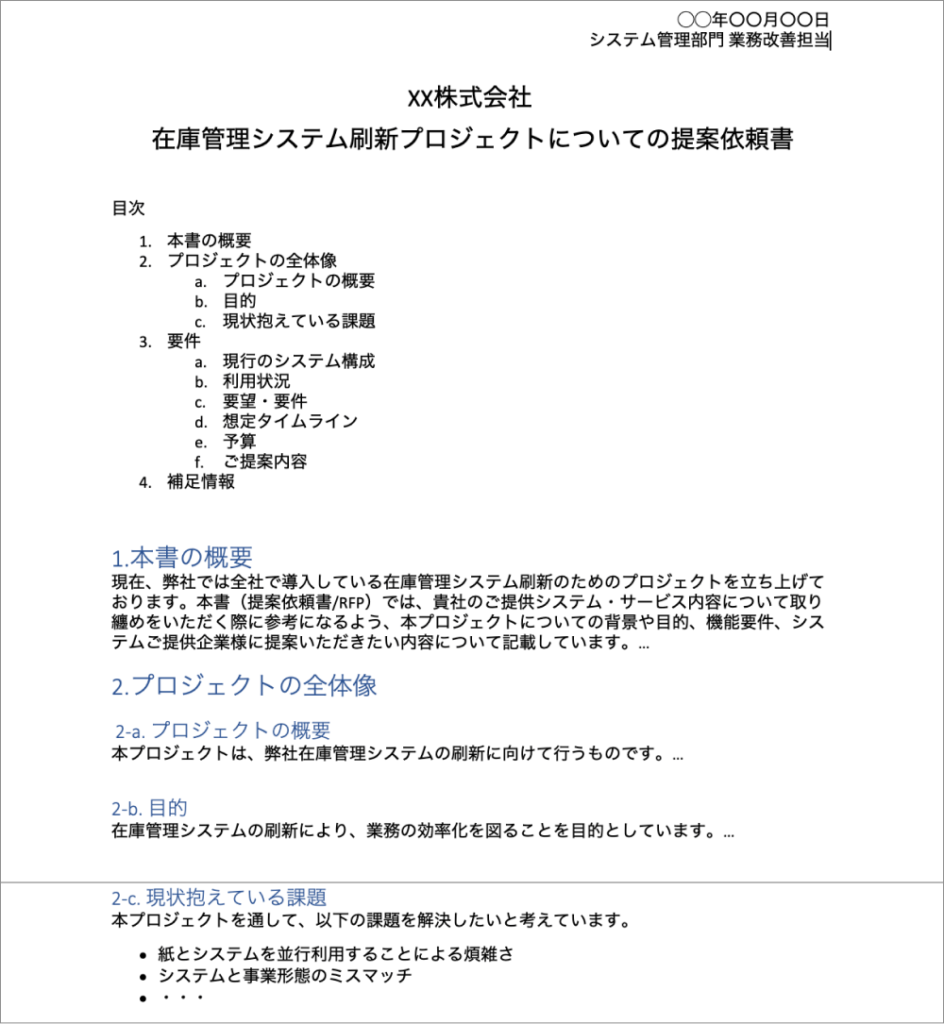

RFPのサンプルテンプレート

提案依頼書のサンプルテンプレートを以下に添付しました。無料でダウンロードし、そのまま雛形としてご利用いただけますので、ご活用ください。

RFPに記載する項目

それぞれの項目と、サンプルで記載している小項目について順に解説します。

基本情報とタイトル

最上段に記載する共通部分です。少なくとも提案した日付と提案者がわかるようにしましょう。提案先に直接提出せず、特定の窓口などを介する場合は左上の部分に提出先や担当者名を記載すると良いです。タイトルだけを読んでも何についての提案依頼書なのかが分かるよう、可能な限り端的に分かりやすく記載しましょう。

目次

当然の項目ですが、階層が複数に分かれる場合やページ数が多い場合には目次を用意しましょう。今回のサンプルには記載していますが、内容が簡潔でボリュームが少ない場合には取り除いてしまって問題ありません。

1. 本書の概要

RFPに記載している内容をざっくりと記載します。RFPの位置付けや記載内容を簡潔にまとめることで、読み手が全体感を把握した上で読み進めることが可能になります。

2. プロジェクトの全体像

社外のメンバーに自社の状況を正しく把握してもらうために、まずはプロジェクトに関する情報をまとめます。今回の取り組みについて、背景やゴールを記載しましょう。後半に記載する要件を正しく理解してもらうためにも、前提となる情報を網羅的に記載できるよう心がけてください。

「プロジェクトの概要」

まずは、今回のプロジェクトについての概要を一言で記載します。プロジェクトに関する事前知識が全くない人でもイメージできるよう、全体感を簡潔に記載しましょう。あくまでも概要なので、細かく書きすぎないように注意してください。

「目的」

そもそも今回のプロジェクトが立ち上がった背景と目的です。例えば事業の状況やプロジェクトの契機、将来的に目指したい状況などを踏まえて記載します。目的を改めて記載することで論点や観点のズレを防ぐことができます。読み手は社内の状況を全く知らないことを踏まえて、基本的な情報から具体的に記載しましょう。

「現状抱えている課題」

プロジェクトを通して解決したい課題について詳細に記載します。前項のプロジェクトの背景に内包しても構いません。ポイントは、システムの状態や現在の困り事などの目の前の課題だけではなく、事業や組織全体の課題についても可能な範囲で言及することです。例えば、依頼内容は“システムのリプレイス”でも、コストカットをしたい場合と業務品質を向上したい場合では、意識すべき点・とるべき施策が大きく異なります。最終的にどのような効果を得たいのか、根本的な部分から伝えておくことで認識の齟齬を防ぐことができます。

3. 具体的な要件について

次に、今回のプロジェクトで導入したいシステムについて具体的な要件を記載します。適切な提案をもらうため、前提となる条件や今後の流れなど、記載できる範囲で詳細に記載するよう心がけてください。

「現在のシステム構成」

対象のシステムが既存のシステムと連動している場合には、他システムへの影響も考慮しながら進行していく必要があります。影響範囲を明確にするため、現行のシステムの構成を記載しましょう。図式化すると分かりやすいかと思います。独立して動いているシステムの場合は、割愛しても構いません。

「利用状況」

現行システム、リプレイス後のシステムの利用状況についてまとめます。システムの利用シーンを依頼先に具体的にイメージしてもらうことで、細かい条件が明確になるためです。分かりやすく伝えられるよう、5W1Hの観点に合わせて記載するのがおすすめです。

- When: いつから、どのくらいの期間利用するのか

- Where: システムの対象範囲や業務

- Who: どの部署やメンバーが利用するのか

- What: 対象となる業務の内容

- Why: システムを利用する理由や背景

- How: 具体的な操作の方法、利用時の流れ

「要望・要件」

システム、機能に関する具体的な要件です。例えばオンプレミスなのかクラウドなのか、どのような機能を実装して欲しいのか、などです。ここで記載した内容に合わせて依頼先はシステムの設計を行いますので、正しく、漏れなく記載するよう心がけてください。詳細な部分が決まっていなければ依頼先に任せるのも手ですが、必須要件は事前に明確にしておくようにしましょう。

「想定タイムライン」

選定からプロジェクト終了までの動きについてです。プロジェクトは定常業務とは別に単発で発生する取り組みです。依頼元・発注先ともに通常業務が進行しているため、社内のリソースや事業の状況を考慮し、現実的なスケジュールを検討しましょう。

「予算・コスト」

当該プロジェクトを実施する上でかけられる予算を記載します。精緻な見積もりは依頼先が提出するのが一般的ですので、ざっくりとした予算感が分かるよう記載しましょう。

ただ、依頼先は基本的に記載された予算の上限に合わせて提案を行います。機能要件のみを記載し予算を記載しないことで最安値の提案を集められることもありますので、依頼内容に合わせて判断してください。

「提案依頼内容」

提案書に記載して欲しい内容です。ここに記載する項目が提案内容のアウトプットに直結するため、非常に重要な項目です。以下の項目はあくまでも具体例ですので、それ以外でも判断に必要な項目があれば追加してみてください。

- 企業情報: 企業規模や事業内容

- 成果物(アウトプット)のイメージ: マニュアルやドキュメントの一覧など

- 開発手法、規格: 開発に関わる具体的な手段や言語

- 類似案件の実績: 本プロジェクト類似案件での実績の有無と詳細

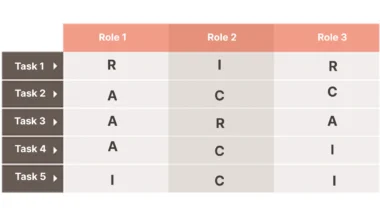

- チーム体制: 人数、チーム構成

- 工数: 必要な工数(人月単位)

- タイムライン: 全体の進行スケジュール

補足情報

上記以外に補足として伝えたいことがあれば記載します。例えば、発注元の選定基準や選定スケジュール、選定に関わるメンバー、全く関わりのない企業どうしであれば企業概要などの基本情報、などです。

RFPを作成する際のポイント

RFPを分かりやすいものにするために、作成時には以下の点に注意してください。

自社の現状整理を精緻に行う

自社の状況を正しく把握できていなければ、依頼内容をまとめることもできません。最適な提案を集めるためにも、まずは自社・システムの現状を細かくチェックしましょう。また、現場メンバーと管理者では見えている課題が異なる場合も多々あります。適宜メンバーにもヒアリングをしながら、より具体的な情報を拾い上げるよう意識しましょう。業務ヒアリングについて記載している記事もありますので、参考にしてください。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

読み手を常に意識する

RFPは社外のメンバーに提出する書類のため、読み手は自社や事業の状況について知らないことがほとんどです。何も情報のない方にも正しく状況を理解してもらえるよう、できるだけ詳細に・具体的に記載するよう心がけてください。ただ、自社独自の状況やチーム内の個別の状況など、書面で伝えきれないこともあるため、必要であれば対面で打ち合わせをしたり現場に足を運んだりしてもらう方法もおすすめです。

数字を使って定量的に記載する

金額や発生率、工数など定量的に表現できる要素は多くあります。依頼内容を齟齬なく伝えるためにも、極力定量的な表現を心がけましょう。精緻な数値化が難しい場合も、試算という形で記載するのがおすすめです。

実行段階のことをイメージする

プロジェクトを全て完璧に計画通りに進行することはできませんが、具体的にイメージを持っておくことで、ズレを最小限に抑えることができます。RFPを作成する段階から、依頼先の企業とどのように業務を進行していくか、頭の中で情景が浮かぶくらいまでイメージを持っておくことをおすすめします。関係者と共通認識をとっておくことも重要です。

おわりに

RFPの作成にあたって必要な項目やポイントについて、ご理解いただけましたでしょうか。RFP(提案依頼書)は、スムーズに受発注を行うために重要な資料です。発注元と依頼先が同じ絵をイメージできるよう、記事を参考に取り組んでみてください。

業務改善ツールならoctpathがおすすめ。