ナレッジマネジメントは、個人・組織内に蓄積された知見やノウハウを体系的に共有・活用することで、業務効率や組織力の強化を図るマネジメント手法です。

属人化のリスク軽減や生産性の底上げに効果があるとされ、組織としての力を高めていくための考え方の1つです。

ナレッジマネジメントの基本的な概念や押さえるべきポイントについて、わかりやすくご紹介します。

ナレッジマネジメントには ナレッジを活用した業務フロー作成ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

ナレッジマネジメントとは

言葉の意味と概要

ナレッジマネジメントとは、個人やチームに蓄積された知識・経験を共有しあうことで、組織全体に新たな価値をもたらすための経営手法を指します。ナレッジ(knowledge)は、経験や知識、知恵、知見を、マネジメント(management)は指揮や管理、運営という意味を持ち、それらを組み合わせたワードです。

組織・業務の運営にあたって必要となる手順やルールの蓄積、管理をすることが基本的な取り組みです。後述する「SECIモデル」のようなフレームワークもありますが、具体的な取り組み方がかっちりと決まっているわけではありません。取り組み方は業務状況によって異なりますが、例えば以下のような方法があります。

- 業務情報を管理するため手順書やマニュアルを作成する

- 日々の気づきや業務に関するポイントを、チャットツールでチーム全体に共有する

- 作業の流れや手順をOJTしながら解説する

- 発生したトラブルやミスと対策をミーティングで報告する

イメージがつきづらい方は、ナレッジマネジメントの具体的な事例を紹介している記事も参考にしてみてください。

ナレッジマネジメントに取り組むメリット

ナレッジマネジメントには、チーム運営において以下のようなメリットがあります。

業務を標準化できる

ナレッジマネジメントによって業務のフローや手順、ポイントが明らかになることで、業務の標準化が可能になります。 標準化とは誰でも同じ品質で業務に取り組めるよう、作業手順や工程を統一することで、以下のようなメリットがあります。

- 業務品質の安定

- 生産性の向上

- メンバーのスキル向上

- 組織独自の優位性の確立

- 属人化の解消

標準化によるメリットを解説している記事では標準化についてより詳細に解説しています。

教育・引き継ぎのコストを削減できる

ナレッジの管理・更新ができていないと、新入社員の入社時や異動時に教育・引き継ぎを行う手間が生じてしまいます。ナレッジマネジメントによって常に情報を整理し、最新化ができていれば、それらの手間を削減できるだけでなく、共有の漏れや、教育内容のずれも防ぐことができます。

業務管理の負荷を軽減できる

ナレッジを常に最適化できていれば作業時のミスや遅れも防止でき、その結果、業務管理の負荷も軽減できます。例えば、作業者がナレッジを自分で探せるようになることで細かい質問を受ける必要がなくなる、ナレッジが標準化され作業品質が安定することでダブルチェックや作業確認の頻度を減らせる、などです。

ナレッジマネジメントには ナレッジを活用した業務フロー作成ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

ナレッジマネジメントの考え方

暗黙知を形式知にする

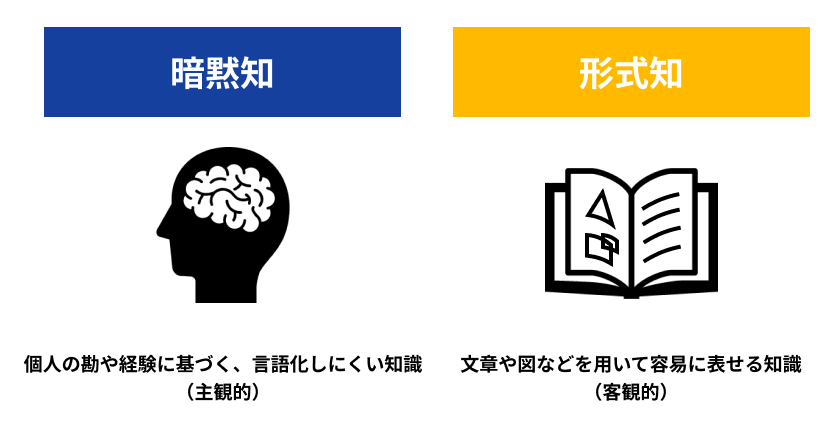

ナレッジマネジメントの「ナレッジ」は、組織が保有している情報や業務を通して社員が身につけた知識・ノウハウなどを指します。このようなナレッジは、個人の勘や経験に基づく主観的な知識「暗黙知」と、文章や図を用いて表せる客観的な知識「形式知」の2つに大別されます。

ナレッジマネジメントは、これまで言語化されていなかった暗黙知を表面化し、形式知に変換して組織全体で共有していくことが基本的な実践方法です。優秀な人材が持つ暗黙知を社内で共有することで、社員のスキルやパフォーマンスが上がり、業務効率の改善や生産性の向上、持続的な企業成長に繋がります。

SECIモデルを利用する

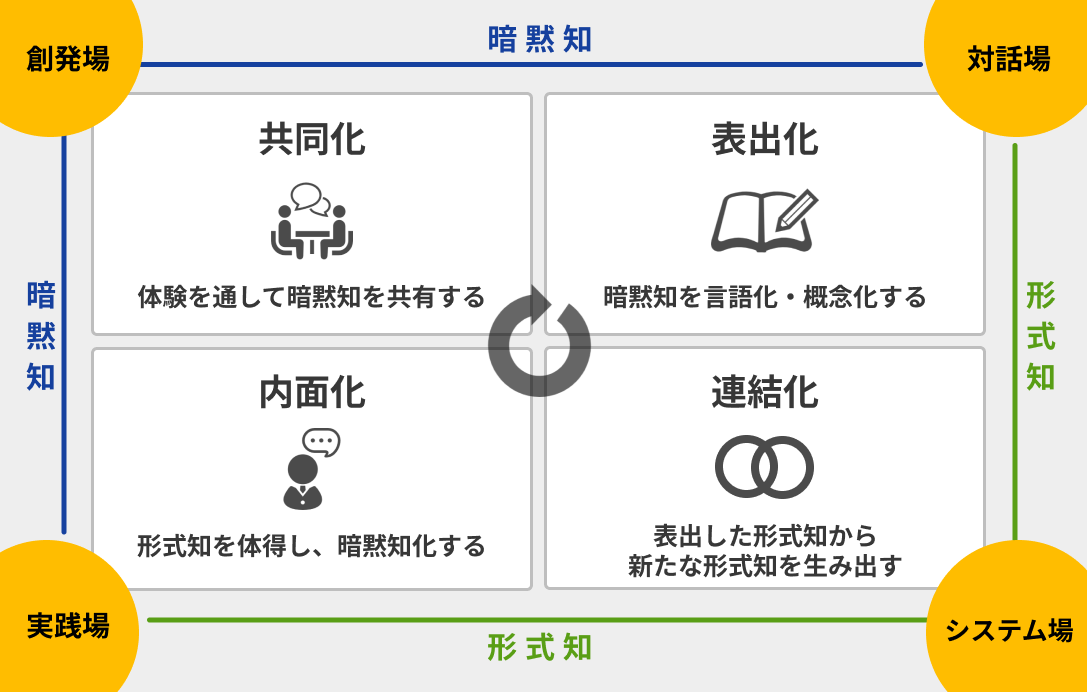

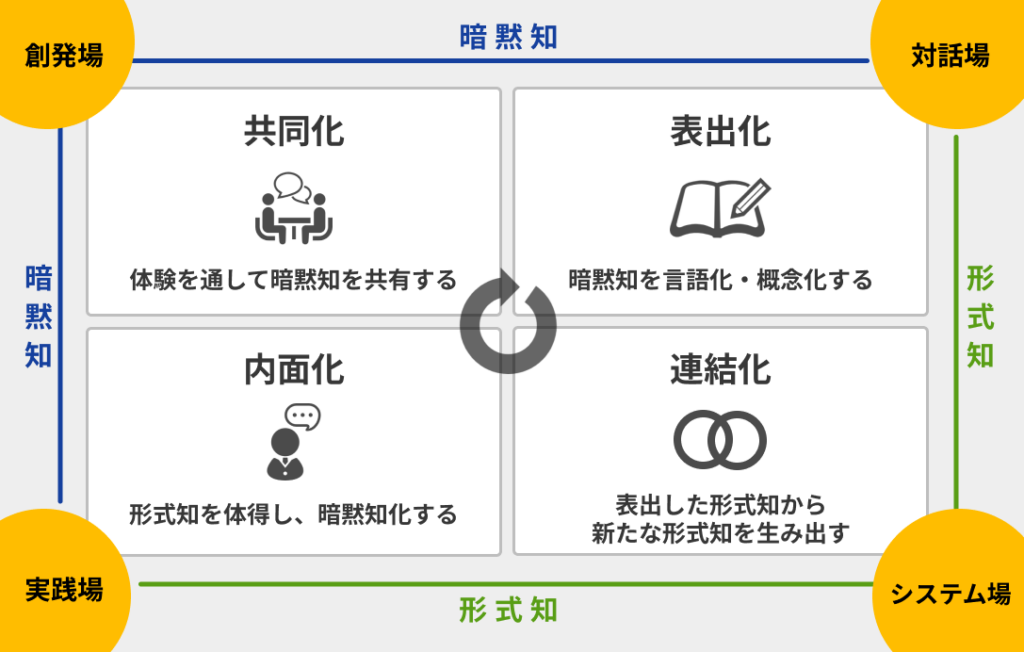

暗黙知を形式知に転換していく取り組みをまとめた「SECI(セキ)モデル」と呼ばれるフレームワークもあります。1990年代初頭に野中郁次郎氏(一橋大学名誉教授)らが発表した理論で、具体的には、以下のプロセスで成り立っています。

- 共同化(Socialization): 体験を通して暗黙知を共有する

- 表出化(Externalization): 暗黙知を言語化・概念化する

- 連結化(Combination): 表出した形式知から新たな形式知を生み出す

- 内面化(Internalization): 形式知を体得し、暗黙知化する

それぞれのプロセスをぐるぐると繰り返していくことで、ナレッジを活用して行きます。また、それぞれのプロセスを実施する「場」もまとめられています。それぞれのプロセスと場の詳細について、時計回りにご説明します。

共同化

個人が持っているナレッジを、体験を通して他のメンバーに共有するプロセスです。「体験」によって暗黙知を共有することがポイントで、例えば「引き継ぎのためにOJTを行う」、「営業アポに同行する」などの取り組みは共同化に該当します。

共同化を行う場を「創発場」と呼びます。経験や知識、考え方などを個人同士で共有しあえる場所のことで、作業場所やミーティング、営業現場などがあります。

表出化

得られたナレッジを言語化・概念化するプロセスで、ナレッジマネジメントにおいて最も重要とされています。経験や口頭での共有では再現性がなかったりチーム外への共有がしづらかったりするため、言葉や図に表すことで形式知として落とし込みます。具体的には「ドキュメントにまとめる」「業務の流れをフローチャートで表す」などがあり、そのほか演繹法や帰納法などの思考法も活用しながら取り組まれます。

表出化は「対話場」で行われます。対話というワードから想像できる通り、ミーティングや打ち合わせなどでのディスカッションを通して実施されます。実際の取り組みとしては話をするだけでなく、マニュアルやフロー図などのアウトプットを作成することも含まれます。

連結化

表出化のプロセスで形式知となったナレッジを組み合わせて、新たな形式知を生み出すプロセスです。それぞれが持つ情報を組み合わせることでさらに効率的な手順に改善したり、仕組みを整備したりすることが可能です。「それぞれのマニュアルを持ち寄って改善点を話し合う」「ばらけている手順をひとつのマニュアルを作成する」「戦略や考え方について話し合う」ことなどが考えられます。

連結化は「システム場」で行い、形式知どうしを組み合わせて一つの仕組み、システムを構築していきます。

内面化

上記のステップを踏んでまとまった形式知を、再度、個人に落とし込んで体得していくプロセスです。形式知をもとに実践を行い、自らのナレッジとして暗黙知化していきます。内面化が一連のサイクルのゴールとなります。ここで得られた暗黙知を利用して業務を実行していき、また共同化のプロセスから繰り返し実行していきます。

内面化を行う場が「実践場」です。その名の通り、ここまでのプロセスでまとめられた形式知を実践していくもので、共同化と同じように体験を通して実施されることがほとんどです。

聞き慣れない言葉が多いため難しく感じられますが、それぞれ具体的なシーンをイメージしていただければ意外と理解していただけるのではないでしょうか。SECIモデルの提唱者の方々が執筆された書籍もありますので、SECIモデルについて詳しく学びたいという方はぜひ読んでみてください。

ナレッジマネジメントには ナレッジを活用した業務フロー作成ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

ナレッジマネジメントを始めるための基本ステップ

SECIモデルは、ナレッジを活用するための方法の一つです。SECIモデルを実践する前段階として、ナレッジマネジメントの始め方についてご説明します。

0.目的・ゴールを確認する

当然の項目ではありますが、なぜナレッジマネジメントに取り組むのか、何ができればゴールとするのかを再確認します。目的によって最適な方法が変わるのはもちろん、メンバーとの目線合わせをすることで関係者のコミットを引き出しやすくなるためです。

1.ナレッジマネジメントの具体的な実施方法を検討する

目的やゴールに合わせて、ナレッジマネジメントの方法を検討します。闇雲にナレッジを収集したりツールを導入したりする前に、以下のような観点を明らかにすることで、スムーズな進行が可能になります。

- ナレッジマネジメントの対象範囲

- どの媒体を利用して管理をするか(クラウドサービス、社内システム等)

- 誰が主体となって推進していくか

もし企業規模や対象範囲が大きい場合は、ナレッジマネジメントを実践するチームを組成することもあります。また、ナレッジマネジメント用のツールを利用する場合は、この段階で選定・導入まで行なってください。

2. ナレッジを収集・蓄積する

ナレッジの活用に向けて、元となるナレッジの収集作業を行います。マニュアルなど既存の資料がある場合はナレッジマネジメント用のツールに情報を移行し、もし情報がまとまっていない場合は記録するところからスタートします。メンバー自身に取り組んでもらうケースもあれば、管理者がヒアリングをしながら進めていくケースもあります。業務ヒアリングに関する記事も参考にしながら、自社にあった方法で進めてください。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

3. SECIモデルに従ってナレッジを活用する

対象となるナレッジを集めきれたら、実際にSECIモデルを用いてナレッジマネジメントに着手していきます。ナレッジを整理・蓄積するだけではただのデータベースとなり、ナレッジマネジメントとは言えませんので、活用フェーズまで取り組むことが重要です。

ナレッジマネジメントには ナレッジを活用した業務フロー作成ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

ナレッジマネジメントに取り組む場合のポイント

ナレッジの管理・更新方法を明確にしておく

前述している通り、ナレッジマネジメントは繰り返し取り組むことを前提とした手法です。ナレッジを整理した後の管理・運用の方法まで決めておきましょう。最低でも「ナレッジの更新タイミング」と「更新者」、「変更があった際の共有方法」を決めておくとナレッジの形骸化を防ぐことができます。

業務フローや仕組み自体から見直す

ナレッジマネジメントによる業務効率化の効果を最大限に引き出すためには、現在の管理方法そのものから見直すことがポイントです。既存の方法を引き継ぐだけでなく、業務手順や管理方法自体を最適化することを意識して、取り組んでみてください。

ナレッジマネジメントツールの利用を検討する

ナレッジを記載するだけであればWordやExcelなどでも可能ですが、ナレッジを最大限に活用するためにはクラウドサービスの利用が適しています。ツールを利用することで閲覧権限の設定、更新履歴の記録、ナレッジの検索や分析などが可能になるためです。ナレッジマネジメントにおすすめツールをまとめた記事の中で具体的なサービスや検討時のポイントを解説していますので、参考にしてください。

おわりに

ナレッジマネジメントの方法はご理解いただけましたでしょうか。暗黙知・形式知の概念や、SECIモデルといったフレームワークはあるものの、取り組み方が厳密には決まっていないため、社内の状況や利用するツールに合わせて最適な方法を検討してみてください。

また、弊社でもナレッジマネジメントに利用できるツール「octpath」を提供しています。フロー形式で業務手順や作業の結果を管理できるため、良ければ合わせてご検討ください。

サービスサイト: https://octpath.com/