ナレッジマネジメントに取り組む際は、すでに取り組みを始めて一定の効果を得ている他社の事例を参考にするのがお勧めです。この記事では、ナレッジマネジメントの成功事例やよくある失敗事例とともに、失敗から学ぶ成功のポイントについて解説します。

ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメントとは、組織や社員個人が持っている知見を集約し、必要な時に迅速に参照できる状態にすることで、企業の業務改善や業績向上に繋げていく取り組みをいいます。まずはナレッジマネジメントの考え方と取り組むメリットをご紹介します。

ここでは概要のみお伝えしますので、より詳しく知りたい方はナレッジマネジメントの概要や基本的な考え方についてまとめている記事をご覧ください。

ナレッジマネジメントの考え方

ナレッジマネジメントの「ナレッジ」とは、知識や知見、有益な情報などを意味する言葉です。ビジネスにおいては、組織が保有している情報や、業務を通して社員が身につけた知識・ノウハウなどを指します。

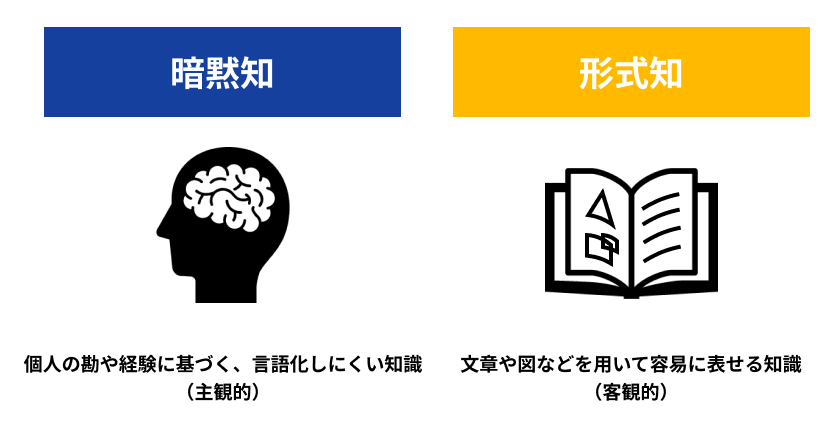

このようなナレッジは、個人の勘や経験に基づく主観的な知識「暗黙知」と、文章や図を用いて表せる客観的な知識「形式知」の2つに大別されます。

ナレッジマネジメントを実践するうえでは、これまで言語化されていなかった暗黙知を表面化し、形式知に変換して組織全体で共有していくことがポイントです。優秀な人材が持つ暗黙知を社内で共有できれば、社員のスキルやパフォーマンスが上がり、業務効率の改善や生産性の向上、持続的な企業成長に繋がります。

ナレッジマネジメントに取り組むメリット

ナレッジマネジメントの主なメリットは属人化の防止・解消です。

一定期間業務を進行すると、その仕事の担当者だけが業務内容や手順を把握し、他の社員には共有されていない状態になることがあります。この状態を「属人化」といい、属人化が進むと担当者の不在時に誰もその業務を遂行できなくなる、人によって作業品質にばらつきが生じ同じクオリティの仕事を担保できなくなるなどの問題が発生します。属人化の詳細について解説している記事も参考にしてみてください。

ナレッジマネジメントに取り組むと、属人化を未然に防ぐとともに、すでに生じている業務の偏りも解消できます。形式化されたプロセスやフローに沿って作業を進められるため、業務が標準化し、誰が作業しても同じ成果を出せるようになります。また、新人社員や異動した社員も迷うことなく業務を遂行できるため、育成・指導にかかる時間や人的コストの削減にも繋がります。

ナレッジマネジメントの成功事例5選

ナレッジマネジメントに成功した事例を5つご紹介します。

事例1. マニュアルを整備して作業中のミスや迷いを低減

弊社の提供しているツール「octpath」をご活用いただいている、IT関連の企業様の事例です。自社サービスの受注確定から提供完了までの準備業務に関わるナレッジマネジメントに取り組まれています。

取り組み前の課題

幅広くサービスを展開するなかで、手順やフローを整備できている部分・整備できていない部分が混在していました。その結果、最新のマニュアルがわからなくなり古い手順のまま作業をしてしまったり、作業のミスや抜け漏れが発生したりと、業務に非効率さが生じ、マニュアル整備の必要性を感じられるようになりました。

取り組みの概要

業務の流れと手順を整理することを目的として、弊社のプロセスマネジメントツール「octpath」を導入いただきました。フロー形式で業務を登録した上で、手順やチェックリストなどの作業情報を合わせてまとめ、業務整理に取り組まれました。その際、既存の業務をそのまま登録するのではなく、業務フロー自体の見直しから行いました。

取り組みによる効果

個々のナレッジやマニュアルを統一・整備したことで、以下のような効果を得られました。

- 業務の担当者から「作業中のミスや迷いが減った」という意見をもらえた

- 実際に作業を進める中で、業務フローのさらなる改善点が見つかった

- 改善点に基づいたフローの変更により、業務フロー自体を最適化できた

こちらの事例では、作業をしながらマニュアルを更新することを前提に、はじめから完璧なフローを作ろうとしなかったことが成功に繋がっています。ツール導入時に既存の業務フロー自体も見直したことで、結果、業務全体の最適化に繋がりました。

また、ナレッジマネジメントと言うと手順やルールをイメージされがちですが、業務の流れやタスクを合わせて整理したことも重要なポイントでした。

参考:ツールの利用を通して業務フロー自体を最適化!継続的な業務改善を実現。

事例2. ナレッジマネジメントの仕組み自体を整備

弊社での取り組みについてご紹介します。利用するツールは変えず、ナレッジの管理方法自体を見直すことで効率化を行いました。

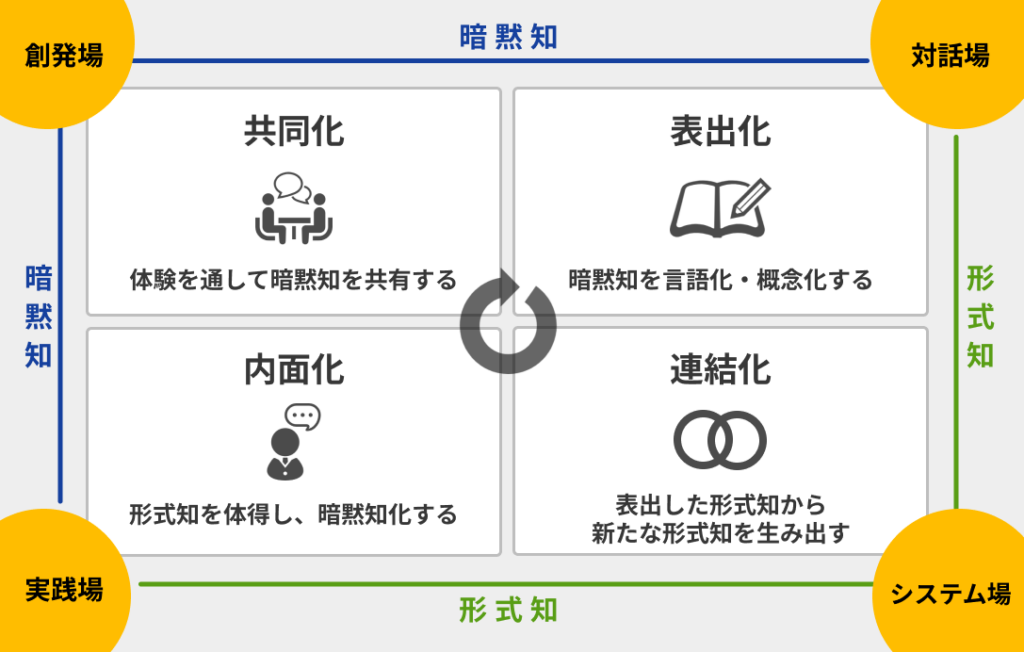

また、ナレッジマネジメントにはSECIモデルと言われる以下のようなフレームワークがあります。SECIモデルを導入していたわけではありませんが、結果として近い形で取り組んでいたため、実施事項をSECIモデルに当てはめてご説明します。

取り組み前の課題

事業を立ち上げたばかりだったため、事業のフェーズが変わるにつれて業務量が増え、業務内容も日々変化していました。業務の特性に合わせて利用するツールが増えたことで情報が複数箇所に点在してしまったり、重要情報を必要なメンバーに共有できていなかったりと、業務に関わる情報共有に課題が生じ始めていました。

取り組みの概要

利用するツールはそのままで、ナレッジマネジメントの仕組みを見直しました。具体的には、情報の種類や利用タイミングに合わせて、利用するツールを以下のように分類しました。

- 必要なときだけ確認するようなストック型の情報はConfluenceへ

- 打ち合わせの議事録、企画などの検討時のメモはNotionへ

- 定型業務の手順や作業結果の記録はoctpathへ

- 日々のちいさな気づきはslackの特定のチャンネルで報告

そのほか「形骸化を防ぐため誰でもナレッジを更新できるようにする」などもルールとして定めました。また、ナレッジ共有の方法についてもある程度のルールを設けました。SECIモデルに当てはめると、以下のような形になります。

- 共同化

- 営業内容の変更があれば、1回は上司の打ち合わせに同席する形で内容を共有する

- ナレッジの引き継ぎが必要な場面では、画面共有をする形でOJTを行う

- 表出化

- ミーティングや打ち合わせで得られた情報・気づきがあれば、ミーティングで口頭共有し共通認識を得てからドキュメントにまとめる

- ルーティン業務はoctpathへの登録を通してフロー形式で標準化する

- 連結化

- 過去の気づきから改めて分かったことがあれば、適宜、ドキュメント類の更新や事業戦略への反映を行う

- 内面化

- 次回以降のアクションから、それぞれのメンバーが実践する

議事録作成には、音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

取り組みによる効果

そもそもナレッジマネジメントの仕組みを整えたことで、誰でも同じようにナレッジの記録・更新ができるようになり、更新漏れや共有不足を防げるようになりました。

また、新しいメンバーや業務委託の方に関わっていただく場合にも、必要な箇所だけを共有しやすくなったこと、情報共有の方法を指示しやすくなったこともメリットでした。

事例3. ナレッジベースの構築で作業品質の安定を実現

社員個人が書き溜めたメモも含め、膨大な量のデータをナレッジベースに集約し、顧客対応業務を効率化させた「ニチバン株式会社」の事例です。

取り組み前の課題

顧客対応のノウハウが個人に蓄積されており、電話対応時には製品のカタログや自分のメモ書きを見ながらそれぞれが個別に対応しているという状態でした。業務の属人化が進んだことで、新人社員は仕事をスムーズに進行できず、その都度ベテラン社員に確認をとるために顧客を待たせてしまうなどの問題が生じていました。

取り組みの概要

まずはExcelを使ってナレッジを集約したものの、必要な情報が見つかりにくいという課題が発生したため、システム導入によってクラウド上にナレッジベース(個々人が持つ業務に関する知見・ノウハウをデータベース化したもの)を構築しました。

取り組みによる効果

ナレッジベースの構築・共有により以下のような効果を得られました。

- 膨大な量のデータをクラウドで共有できるようになり、在宅勤務へ切り替えられた

- 社員個人のメモをFAQとしてまとめ直したことで確認や質問の頻度を減らせた

- FAQに都度登録する流れができ、ノウハウの形骸化を防げるようになった

- 対応内容を標準化できたことで作業品質を安定させることができた

文章だけでなく、製品の画像や製品工程の動画などもナレッジベースに追加したことで、オフィスに出社しない在宅勤務時にもスムーズな業務進行ができるようになりました。

参考:お客様相談室で過去30年分のカタログ情報やFAQをナレッジベースで共有

事例4. テレワークで生じた定型業務の属人化を解消

こちらも弊社のクラウドサービスを導入いただいている企業様の事例です。業務フローの設計からタスク管理、マニュアル登録までできる「octpath」の特性を活かし、テレワークやフレックスタイム制などで起こりがちな定型業務の属人化を解消しました。

取り組み前の課題

もともとは個人がスプレッドシートで業務管理をしており社内全体でナレッジマネジメントに取り組めていなかったため、テレワーク導入時、「タスクに必要な情報が揃っていない」「他のメンバーに確認する手間が生じる」「作業自体がストップしてしまう」などの課題が生じていました。

取り組みの概要

業務改善に向けたツールの導入を検討していたものの、繰り返し発生する業務に最適化されていないサービスでは使いづらさが課題となったため、定型業務の管理に特化したツールとして「octpath」を導入しました。定型業務の中でも作業情報の引き継ぎが必要な一部の業務から登録し、徐々に対象業務を拡大していきました。

取り組みによる効果

定型業務のフローやマニュアルを共有したことで、以下のような効果を得られました。

- 一度業務フローを定義すれば、他のメンバーとやりとりせずともスムーズに業務を進行できるようになった

- タスク内に入力フィールドを作成できることで、情報が足りずに途中で業務がストップしてしまうことがなくなった

- 業務内容に変更があった場合、すぐに更新・反映ができる体制が整った

octpathはあくまで「定型業務の管理ツール」であることを意識的にメンバーの方にご共有いただいたことで、トライアルの段階からスムーズな導入に成功されていた企業様です。テレワークにより非同期な働き方になっても、自社の目的に特化したツールを導入すれば属人化の解消や業務進行の効率化は実現できることを示していただきました。

参考:制作業務からバックオフィスまで、テレワークでの非同期な業務進行を効率化。

事例5. ナレッジマネジメントを防災対応に活用

国の行政機関におけるナレッジマネジメントの事例です。国土交通省では防災対応力を向上する取り組みとして、防災対応業務にナレッジマネジメントの仕組みを活用しています。

取り組み前の課題

個人のノウハウや経験に基づいた対応をするために、もともと各地方整備局では災害対応マニュアルを作成していたものの、定期的な情報更新ができておらず必要な情報を簡単に閲覧できないことに課題を感じていました。

取り組みの概要

ナレッジマネジメントのSECIモデルに防災対応業務を当てはめ、実環境への適用を検討しました。プロセス上の課題と目標を整理すると、防災対応能力の向上に必要な暗黙知が活用できていないことが浮き彫りとなったため、実際に災害を経験した複数の職員から対応状況や成功・トラブルの要因、改善策などを自由に記載してもらい、暗黙知を表面化しました。

取り組みによる効果

災害はその性質上、どんなに準備をしていたとしても常に万全な対応がとれるとは限らず、その対応は実体験から得た個人の知見やノウハウに依存する部分があります。国土交通省はそこに着目し、防災対応業務のナレッジマネジメントに取り組んだことで、個々人が持っていた防災対応の暗黙知が共有され、災害対応や研修・訓練などに活用できるようになりました。

ナレッジマネジメントにありがちな失敗事例

ナレッジマネジメントによくある失敗事例には以下が挙げられます。

事前の周知不足により現場への定着ができないケース

ナレッジマネジメントに取り組むうえで、個々の知見やマニュアルを集約できるツールの導入は欠かせません。しかし、「ツールを導入すること」自体が先行してしまうと、実際にツールを活用する社員の理解を得られず、失敗に終わってしまうケースがあります。

現場の声を聞いたり対話をしたりせず、上層部の判断のみで一方的に取り組みを進めてしまうと、現状の運用からスムーズに乗り換えられずツールが利用されなかったり、理想的な使い方が実現されなかったりといった問題が生じかねません。

集約したナレッジを活用できず単なるデータベースとなってしまうケース

ナレッジマネジメントは単に「知見やノウハウを集めること・整理すること」だけではなく、個人に帰属するナレッジを組織全体で有効活用し、組織の利益に繋げていく取り組みです。マニュアルの構築やツールの導入などでどれだけ多くのナレッジを蓄積できたとしても、それを業務に活かせなければ成功とはいえません。また、運用ルールが定まっていないと必要な情報がどこにあるのかわからず、探し出す手間と時間がかかり業務の進行を妨げてしまいます。

ツールを導入する場合は、ナレッジベースを構築した後の運用方法についても具体的に取り決めておくことが重要です。

失敗例から学ぶナレッジマネジメント成功のポイント

ナレッジマネジメントを成功に導くポイントを以下にまとめました。

取り組みについて関係者全員と認識を合わせる

ナレッジマネジメントは社員各自の記録や更新作業が必要となるため、成功のためには社員の理解が必須です。ナレッジマネジメントに限らず、これまでとは違う手法を新たに導入する際は、それを取り入れる前に社員への説明や対話を行い、理解を促す必要があります。

- ナレッジマネジメントがなぜ必要なのか

- ツールを取り入れることで何が変わるのか

- 社員にとってどのようなメリットがあるのか

これらは最低限周知しておくべきポイントです。加えて、本導入前にはトライアルやデモを実施し操作性を確かめておくこと、はじめから全社に導入するのではなく部門や部署など小さい単位から始めることも有効です。

集約したナレッジの活用方法も検討しておく

集約したナレッジは、実際に業務に活かせなければ十分に効果が得られません。ナレッジベースとして蓄積するだけでなく、社員が必要な情報を必要なタイミングですぐに取り出せるよう管理したり、変更があれば簡単に情報更新したりできるよう、利活用の方法もあらかじめ決めておくことがおすすめです。例えば更新の頻度やナレッジの共有タイミング、ナレッジを何に活かすか、を決めておくとスムーズです。

ナレッジマネジメントツールの利用も検討する

ナレッジをまとめるだけであればWordやExcelなどのドキュメントツールも活用できますが、必要な情報を探しにくい、権限を細かく設定できない、複製が容易なために情報漏洩のリスクを伴うなどさまざまなデメリットがあります。

このような問題点を解決するためにはナレッジマネジメントツールの導入がおすすめです。おすすめのナレッジマネジメントツールを紹介している記事を参考に検討してみてください。

また、ツールを導入する際はあらかじめ運用ルールを明確にしておくことで、導入後も社員が迷うことなくナレッジを検索・閲覧できるようになります。ツール選定の観点としても「強力な検索機能を持っているか」という点は重視すべきポイントとなるでしょう。

おわりに

ナレッジマネジメントの目的は、集約した知見やノウハウを業務に活かし、組織の利益に繋げることです。「ナレッジを集めること」「ツールを導入すること」に意識を向け過ぎると、本来の目的を見失ってしまう可能性があります。今回ご紹介したナレッジマネジメントの成功事例・失敗事例を参考に、自社での取り組みや進め方について検討してみてください。