ビジネスにおいて、事業が計画通りに進んでいなかったり、業務ミスや遅れが多発しているなど、トラブルが発生することは珍しくありません。

一方で、問題を正しいプロセスで解決できず、未解決のまま放置されてしまうケースは少なくありません。

問題解決に取り組む際のポイントとして、問題の発見から解決のアプローチ方法の検討まで、具体例を用いてご紹介します。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

ビジネスシーンにおける問題解決について

具体的な取り組みの前に、まずは問題解決についての基本のおさらいです。

問題解決の概要とシーン

当然ではありますが、問題解決は“業務上の問題を解決するために何らかの策を講じている”状態であればあらゆるものが該当します。したがって、問題解決と銘打っていなくても、あらゆる場面で行われています。例えば当メディアで解説している以下のような業務改善の取り組みも、すべて問題解決にあたります。

- (問題)業務プロセスが煩雑→(解決策)業務整理のため、フローチャートを作成する

- (問題)業務が属人化している→(解決策)作業手順書を作成して手順を統一する

- (問題)業務の進捗が見えない→(解決策)タスク管理のためのツールを導入する

実際には、自身が問題を解決していると認識せず、なんとなく状況を見てうやむやなまま施策を進めてしまっているケースも少なくありません。効果的なアプローチを行うためには、きちんと問題とを整理して、解決に向けて順序立てて取り組んでいくことが大切です。

業務の可視化や課題管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

問題解決能力とは?

ビジネスマンに必要なスキルとして挙げられる問題解決能力は業務上で発生した問題を能動的に・自立して解決できる能力のことを指します。

問題解決は単語だけを聞くとシンプルに感じられますが、目の前の問題を正しく捉え効果的なアプローチを行うためには、相応のスキルが必要になります。繰り返し実践することで少しずつ知見が得られ、スキルが向上していきますので、身近な業務から取り組み続けていくことが大切です。

問題解決までの流れと各ステップのポイント

問題解決までに必要なステップ以下の5つのステップについて、取り組みの内容とポイントを具体的にご説明します。

- 問題を定める

- 問題を分解し、根本課題を特定する

- 解決のためのアプローチを検討する

- 計画通りに実行する

- 結果を振り返る

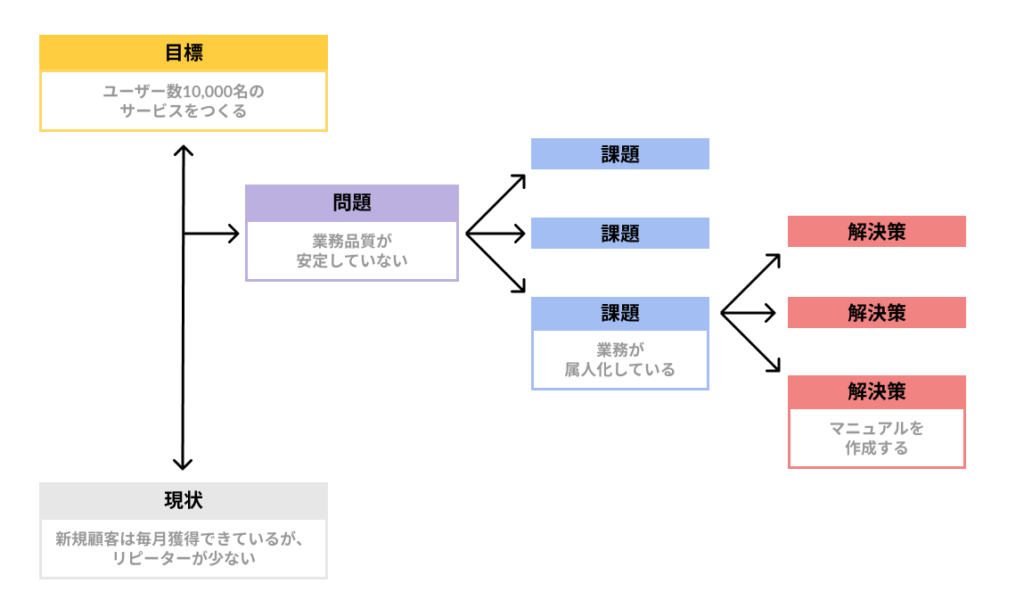

また、上記の流れで生じるアウトプットを以下の形式で整理しながらご紹介します。左から右へ順に考えていきます。図のどこを指しているのか、各ステップで確認しながら読み進めてみてください。

1.問題を定める

まずは、解決すべき問題を定めます。

問題は「目標」と「現状」のギャップです。事業やプロジェクトで達成すべき目標と現状を比較して、達成を阻んでいる箇所を確認します。図で言うと以下の赤枠部分です。

上の例では、自社サービスの利用者数を10,000名にするという目標と、リピーターが少なく利用者数が増えていない現状を比較し、目標達成を阻んでいる要因として「業務品質が安定していないこと」を挙げています。

実際には問題が複数挙げられると思いますが、同時に複数の施策に取り組むのは現実的でなく、失敗する可能性も高まるので、もっとも優先度の高い問題を一つ選んで取り組むのがおすすめです。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

また、“一般的に問題とされやすい状態”が、自社にとっても問題であるとは限りませんので注意してください。例えば「従業員同士の交流が少ない」ことは、複数名が協力して進める業務では問題になりえますが、個人で業務が完結するような場合には問題になりません。自社の目標達成のために解決すべき問題は何か、その問題は本当に問題と言えるのか、慎重に考えてみてください。

2.問題を分解し、根本課題を見つける

次に、問題を具体的な「課題」レベルに分解します。問題のままでは抽象的で、解決策のアプローチを検討できないためです。全体図では以下の赤枠部分に該当します。

まずは、問題の要因となる課題を網羅的に洗い出し、ある程度候補が出てきたら、その課題をさらに深堀りして根本課題を特定します。課題に対して「なぜ」を何度も問うていくイメージです。

ここでは、課題の粒度に注意が必要です。課題の具体度を高めるほど、解決策の規模は小さくなり、問題の解決が遠ざかります。適切な粒度は企業規模や業務によって異なりますが、解決可能な範囲で、取り組む意義のある課題を選択できるとベストです。

ちなみに|問題と課題の違いについて 問題と課題は、言葉は似ていますが別物です。大まかに述べると、問題は「目標と乖離している状態」であり、課題は「その問題が生じている原因」とイメージしてもらえると良いと思います。問題よりも課題の方が下流にあるので、問題を分解し課題レベルに具体化することで、事実に沿った正しい解決策を導きやすくなります。

3.解決のためのアプローチ方法を検討する

根本原因を解決するための、打ち手を検討します。

上の図のように、ほとんどの場合ひとつの課題に対して複数の解決策が考えられるので、まずは考えられる施策を洗い出してから実際に取り組む施策を選び出す方法がおすすめです。アプローチの検討軸は主に以下です。

- リソースやコストを鑑みて、現実的に取り組むことが可能である

- 取り組むまでの準備が不要、手間がかからない

- 失敗したときの負の影響が小さい

- 効果が大きい(1つの解決策で複数の課題を解決できる、等)

小さな手間で大きな効果を生むものが、もっとも良い解決策です。社内の状況やメンバーの特性なども踏まえて検討してみてください。

また、問題解決といえど、アプローチの計画段階は一般的なプロジェクト推進と同じ動きが必要となります。長期的なプロジェクトになる場合には、ガントチャート等を使用して全体のスケジュールを管理してください。

効率的な進捗管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

4.計画に沿って実行する

決定した打ち手に実際に取り組んでいきます。当然ですが、解決策は実行されなければ意味がありません。

チームや部署の問題解決に取り組む場合には、メンバーの能動的な協力が不可欠です。目線合わせをするために、対象者への説明の機会を設けることもおすすめです。

5.結果を振り返る

取り組みによって問題が解決されたのかを振り返ります。

もっとも避けるべきは、そのままうやむやになり問題が放置され続けることです。結果の良し悪しを問わず、振り返りの機会を設けてください。もし想定通りに問題を解決できなかった場合には、別のアプローチをとるか、もしくは同じ取り組みを継続します。施策の内容と効果を得られるまでの期間に合わせて選択してください。

ビジネスシーンで活用できる振り返り手法は複数存在しますので、振り返り手法を特徴ごとにまとめた記事も参考にしてください。

問題解決に取り組む際のポイント

問題選びに最も注力する

問題解決においては「問題を選び出す」部分が最も重要です。解決策の効果の大きさは問題の大きさに比例するため、小さい問題を選んでしまえば効果も小さくなります。また、間違った問題を選んでいると、いくら解決策のアプローチを検討しても効果が得られません。初手でありながら、課題や解決策の洗い出しに影響する重要なポイントになりますので、慎重に設定してください。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

人を動かすために必要な観点も考慮する

論理的に正しい解決策を選択すれば問題を解決できるとは限りません。チームや部署を巻き込む施策の場合には特に、計画通り進行してもらうための工夫が必要になります。アプローチ方法を検討する際、必要に応じて、メンバーの動きやすさも考慮してください。

問題を日頃から探し続ける

当然ですが、そもそも問題に気付けていなければ解決することもできません。解決すべき問題は顕在化している場合もありますが、気づかれていない場合がほとんどです。身の回りの業務の中で改善できるものがないか、常にアンテナを張って探し続けることが大切です。

解決策はひとつではないことを理解する

ビジネス上の問題は様々な要因が複雑に絡み合って生じているため、正しい解決策が一つとは限りません。すべてを解決してくれるような神の一手はほとんどなく、小さい改善を繰り返したり複数の施策を並行したりして、長期間かけて少しずつ解決される場合もあります。生じた問題にとって最も適切なアプローチが何なのかを検討した上で、根気強く取り組んでみてください。

おわりに

「目の前のゴミを跨ぐな」と言われるように、自分が所属する組織やチームで生じている問題を自分ごととして捉え、解決していくことが、事業や企業の成長に繋がります。まずは自分の気づいた問題から、解決に取り組んでみてください。