異動や退職に伴い業務の担当者が変わる場合、前任者は後任者へ業務の引継ぎを行います。口頭だと抜け漏れのリスクがあり、社内共有もできないので、文章として作成が望ましいです。その際に役立つのが「引継書」であり、後任者が円滑に業務を進められるよう、わかりやすい内容で作成する必要があります。

この記事では、引継書に記載する基本項目や作成の手順、わかりやすくまとめるためのポイントをご紹介します。

フロー図を使用した引継ぎには 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

引継書とは

引継書とは、自分が行っていた業務の内容や進め方、進捗状況を後任者へ引き継ぐための文書をいいます。引継ぎ内容を口頭で伝えるだけでなく、文書としていつでも確認できる状態で残しておくことで、後任者への引継ぎがスムーズに進みます。

引継書は以下のようなシーンで必要となる文書です。

- 前任者が異動するとき

- 前任者が退職するとき

- 昇進に伴い上司から部下へ引継ぎを行うとき

引継書を作るのは手間がかかりますが、業務を引き継ぐ後任者が安心して仕事に取り組めるようにするためには欠かせないものです。後任者に業務に関する知識があったとしても、どの業務がどのくらい進んでいるのか、ミスやトラブルが起きたときにどう対応すればよいのかなど、その業務に実際に取り組んでいた担当者しかわからない情報があるはずです。

こうした情報をまとめた文書を作っておくと、新しく着任した後任者も不安なく仕事に取り掛かれるため、担当が変わっても業務が滞ることなく円滑に進むようになります。加えて、文書という形にして残しておくことは、前任者の伝え漏れを防ぐことにもつながります。

業務改善・支援ツール「octpath」 ならフロー形式で業務を構築・管理できるのでオススメです。

引継書に記載する項目

引継書に規定のフォーマットはないものの、以下の項目は最低限記載しておくことをおすすめします。

概要

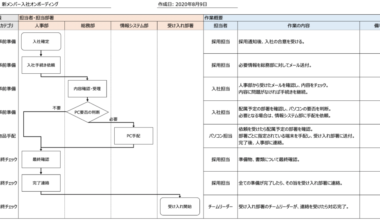

引き継ぐ業務の概要として、業務内容や目的、流れなどを簡潔にまとめます。これらを記載しておくことで、後任者は業務の全体像を把握できるようになります。ここでは業務内容だけでなく、「なぜその業務を行うのか」「社内でどのような位置付けなのか」という目的の部分もしっかりと記載するのがポイントです。業務の流れを説明する際はフローチャートを用いるとよりわかりやすくなるでしょう。

フロー図を使用した引継ぎには 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

スケジュール

その業務はいつから始めるのか、いつまでに終えなければならないのかなど、業務全体のスケジュールも必ず記載するべき項目です。業務を開始する時期や終える時期(納期)が把握できていないと遅延が発生し、社内外に多大な影響が及ぶおそれがあります。優先的に行うべき業務や上司からの承認が必要な業務があればその旨も記載しておきましょう。

進行状況

引継ぎのタイミングによっては、現在進行形で進んでいる業務を引き継いでもらわなければならないことがあります。どの業務がどこまで終わっているのか、何が未完了となっているのかなど、引継書には業務の進行状況も記載しておきましょう。口頭で説明するだけでは抜け漏れが発生したり失念してしまったりするおそれがあるため、後任者がいつでも確認できるように引継書に書いておくのが望ましいです。

トラブルの対処法

トラブルやイレギュラーが起きたときの対処法も引継書に記載しておきたい項目です。これまでに発生したことのあるトラブルを例に、具体的にどのようなトラブルがあるのか、どう対処すればよいのかをまとめましょう。長くなりそうな場合は要点だけを簡潔に説明し、詳細は業務マニュアルやよくあるトラブル集などに記載しておくとよいでしょう。

関連資料の保管場所

業務に関連する資料がどこに保管されているか、紙資料とデータに分けて記載しておきます。紙資料であれば社内の保管場所、データであれば格納しているフォルダやファイル名などを示すとよいでしょう。現時点で関連資料がばらばらに保管されている場合は、この機会に集約し、後任者がわかりやすいように保管場所を決めておくことをおすすめします。

引継書の作り方

引継書を作るときは、次の5ステップに沿って進めていくとスムーズです。

- 引継書に盛り込む情報を洗い出す

- 引継ぎのスケジュールを立てる

- 引継書に記載する情報を整理する

- 引継書を作成する

- 後任者への引継ぎを行う

フロー図を使用した引継ぎには 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

それぞれのステップについて以下で詳しく解説します。

【STEP1】引継書に盛り込む情報を洗い出す

まずは後任者への引継ぎが必要な業務を明確にし、業務の内容や流れ、注意点など引継書に記載する情報をすべて洗い出します。先に引継書に盛り込む情報がどのくらいあるのか把握できていると、作成スケジュールを立てやすくなります。実際に引継書にまとめる内容は後から整理するため、この段階では細かい部分までメモしておくとよいでしょう。

ただし、業務の洗い出しを自分ひとりで行うと、抜け漏れがあっても気づかない場合があります。不足している部分があって後任者を困らせることがないように、同じ部署の社員や関係部署の社員にも確認してもらうのが望ましいでしょう。

フロー図を使用した引継ぎには 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

【STEP2】引継ぎのスケジュールを立てる

次に、引継書をいつまでに仕上げるか、後任者への引継ぎをいつまでに完了させるかなど、引継ぎ全体のスケジュールを考えていきます。自分も同じ部署に残る場合は後任者に引き継いだ後も業務の理解度や進み具合を気にかけることができますが、異動や退職などでその部署から離れる場合は、自分がいなくても後任者が滞りなく業務を進められるようにしっかりと引継ぎを行っておく必要があります。後任者の負担にならないように余裕を持ったスケジュールを組み立てましょう。

【STEP3】引継書に記載する情報を整理する

STEP1で洗い出した内容をもとに、引継書に載せる情報を整理します。先述の「引継書に記載する項目」に沿って、それぞれの項目に必要な情報をまとめていきましょう。

引継書は簡潔に記載するべきであり、あれもこれもと情報を詰め込みすぎないことが大切です。業務内容や手順などを細かく書いていくと情報量が多くなるため、引継書には要点のみを記載し、詳細な内容は業務マニュアルにまとめるようにするとよいでしょう。

【STEP4】引継書を作成する

引継書にまとめる情報を整理したら、実際に引継書を作成していきます。社内にフォーマットがあればそれに沿って情報をまとめますが、特に決まった形式がない場合はWordやExcelなどで「引継書に記載する項目」を含んだフォーマットを自作するか、インターネットで配布されているテンプレートを活用しましょう。

フロー図を使用した引継ぎには 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

引継書を書くときに気をつけたいポイントは以下のとおりです。

- 文字のフォントを統一する

- 情報量が多い場合は箇条書きや表を使う

- 要点を押さえる

- 結論から書き始める

- 専門用語を使う場合は注釈を付ける

これらのポイントは引継書以外のビジネス文書の作成においても有効です。後任者がすぐに理解できるわかりやすい内容にするのはもちろん、読みやすい文書を作るためには全体のレイアウトを整えることも重要です。

作成した引継書は必ず見直しを行い、伝え漏れている情報がないか、わかりづらい表現を使っていないか、誤字脱字がないかなどを細かく確認しましょう。このとき、同じ部署の社員や業務の関係者にもチェックしてもらい、品質についてフィードバックを受けるようにすると、より精度の高い引継書を作成できます。

【STEP5】後任者への引継ぎを行う

完成した引継書を後任者へ渡し、業務の引継ぎを行います。引継ぎを始める時期は業務内容や後任者の知識、部署の方針などにもよりますが、引継ぎ開始の1週間前までには引継書を渡せるようにしておきましょう。このとき、後任者と一緒に引継書を確認しながら、口頭でも業務内容や注意点について説明するのが望ましいです。実際に引継ぎを行ってみると新たな疑問点や改善点が出てくることがあるため、その場合は引継書に追記し、よりよい内容になるようにアップデートしていきましょう。

フロー図を使用した引継ぎには 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

わかりやすい引継書を作るコツ

引継書の内容は後任者が読んで理解できるものでなければなりません。

わかりやすい引継書を作るためには以下の点を意識するとよいでしょう。

後任者の知識レベルに合わせる

引継書は実際にその業務を担当していた社員が作成するのが一般的です。担当者は業務に関する知識やノウハウがある分、難しい専門用語を使ったり、必要な説明を省いてしまったりすることがあります。しかし、後任者にも同レベルの知識があるとは限りません。引継書を作成するときは「後任者の立場に立つこと」が重要であり、その業務を詳しく知らない人が読んでも理解できるようにまとめる必要があります。

業務のつながりを明確にする

一つの作業で完結する業務は少なく、その多くは他の業務とのつながりがあるはずです。引継書を作るときは、「Aの作業が終わってからBの作業に着手する」「Bの作業を始める前に関係部署の担当者に確認をとっておく」というように、業務同士のつながりや関係性を明確にすることが重要です。あわせて、業務に関わる社内外の関係者については、部署や役職、名前、連絡先なども記載しておくとよいでしょう。

要点を簡潔にまとめる

引継書には、後任者に伝えるべき情報を簡潔にまとめます。必要な情報は漏れなく記載する必要がありますが、情報量が多い引継書は読みづらいうえ、何が重要なのか要点がわかりづらくなってしまいます。詳しい作業フローはマニュアルにまとめるため、引継書はなるべくシンプルに、情報を詰め込みすぎないことが大切です。

引継書と同時に作成しておく資料

一般的に引継書は引き継ぐ内容を簡潔にまとめたものであり、これだけで引継ぎを終わらせるのは難しいと考えられます。後任者が不安なく業務を遂行できるよう、引継書を作ると同時に以下の資料も作成しておくことをおすすめします。

フロー図を使用した引継ぎには 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

業務リスト

業務リストとは前任者が行っていたすべての業務を羅列したもので、これを見るだけで業務の全体像や一連の流れを把握することができます。リストがあれば一つずつチェックしながら業務を進められ、業務の抜け漏れを防ぐことにもつながります。なるべく細かくリスト化するようにしましょう。

業務マニュアル

業務の流れや手順を深く理解してもらうためには業務マニュアルが必須です。マニュアルには業務を進めるための作業工程や注意点などを詳細に記載し、その業務に関する知識を持っていなくても、マニュアルに目を通せば誰でも業務を進められる状態にするのが理想です。前任者が持っている知見やノウハウなども一緒にまとめておきましょう。

おわりに

引継書を作る際は、後任者の立場に立って「わかりやすさ」を意識するのが大切です。記載する情報が多くなるとわかりづらくなるため、引継書は要点を押さえて簡潔に記載し、詳しい説明が必要な項目は業務マニュアルを作って対応しましょう。