マニュアルの作成は業務を属人化させないための重要な取り組みである一方、更新ができていない、マニュアルが点在してしまうなど、管理運用においては課題も多くなりがちです。今回は、実際に運用することを踏まえた上でおすすめできるマニュアル作成・管理ツールをご紹介します。合わせて導入時のポイントや流れについても記載しています。

マニュアル作成ツールを導入することの重要性

おさらいとして、そもそもマニュアルを作成することの重要性と、クラウドサービスを利用してマニュアルを作成することの価値について確認します。

マニュアル作成の重要性

マニュアルの最終目的は業務品質の安定です。

決まったメンバーが同じ作業を長期間担当していると、無意識のうちに業務の属人化が進行します。マニュアルの作成を通して作業内容やノウハウを明文化することで、業務を標準化できます。その結果、マニュアルを見れば誰でも同じクオリティで作業を進行できる状態を作ることができ、品質のばらつきを防ぐことができます。

また付随して以下のような効用を得ることもでき、業務の効率化にあたって不可欠なツールといえます。

- 手順が明確になることで、作業中のミスや抜け漏れの発生を防止できる

- 教育や引き継ぎが必要な際に業務情報をスムーズに共有できる

- 現行の作業手順をもとにして、改善すべき箇所が見つかりやすくなる

- チームメンバーが知識やノウハウを共有しやすくなり、組織の能力を最大化できる

- 業務において守るべきルールや規約を明確に表し遵守しやすくなる

クラウドサービスでマニュアルを管理するメリット

紙やwordなどのドキュメントツールを利用してマニュアルを作成することもできますが、それらをクラウドサービスで行うことによって以下のようなメリットを得られます。

更新・反映がカンタン

クラウドサービスの場合、紙やwordで作成する場合と比較して、マニュアルの更新と業務への反映を圧倒的に簡単に行うことができます。

- 紙のマニュアルの場合:

作業内容に変更があり次第、手順を書き換え、印刷し、再度メンバーに配布 - wordのマニュアルの場合:

社内フォルダからマニュアルを自身のPCにダウンロードし、ファイルを開いて内容を書き換えた後、再度フォルダにアップロード

- クラウドサービスの場合:

サービス上で内容を書き換え保存すれば、すぐに更新後のマニュアルを利用可能となり、すべての関係者にリアルタイムに共有できる

管理・検索がしやすい

作成後の管理のしやすさもメリットの一つです。クラウドで管理をすることで保管場所が不要になり、紛失の恐れもありません。また、サービスによってはマニュアル内の検索が可能なため、作業者が必要なときに必要なマニュアルをすぐに取り出すことができます。

全員がいつでもどこでも閲覧可能

ログインすればどこでも誰でも情報の閲覧が可能です。紙のマニュアルを何部も印刷したり渡したりする手間をなくせるだけでなく、同時に複数名が同じマニュアルを閲覧することも可能になります。またパソコンだけでなくスマートフォンからも閲覧ができるので、在宅勤務やリモートワークでも知識共有がしやすくなります。

複数メンバーで同時に編集できる

利用するツールの種類によりますが、多くのクラウドサービスはマニュアルの同時編集が可能です。複数名で相談しながら一つのマニュアルを作り上げたり、加筆したりしやすいので内容の充実が図れます。

フォーマットや書き方を統一できる

専用のマニュアルツールの場合、決められたフォーマットを活用することで、複数メンバーでマニュアルを作成しても書き方や情報の粒度を統一しやすいです。また、テンプレートが用意されていることもあり、活用することでより見やすいマニュアルが作成できます。

自動バックアップによるデータ保全

多くのクラウドサービスは保存されたマニュアルのデータを自動でバックアップする機能を有しています。紙のマニュアルやローカルファイルで発生しうる紛失したり、うっかり削除したりするリスクを抑止します。

マニュアルの分類

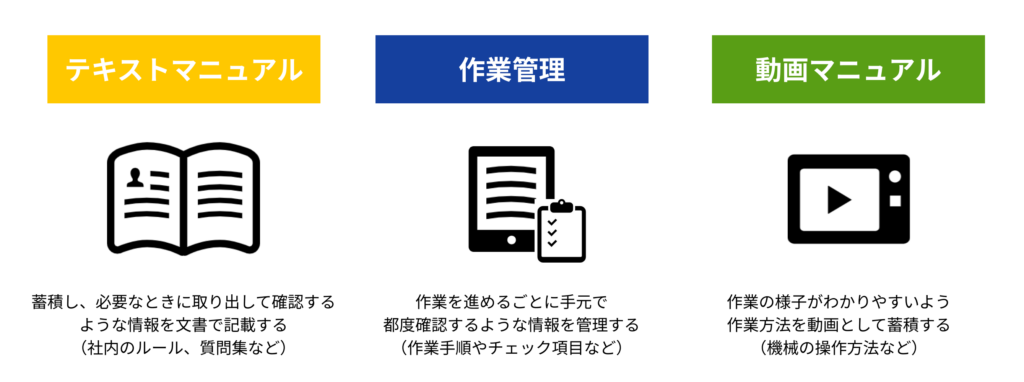

今回は、マニュアルを大きく3つの形式に分類してご紹介します。

テキストマニュアル

ひとつは、情報をテキストベースで蓄積していくマニュアルです。“wikiツール”と呼ばれることもあります。必要なタイミングで取り出して確認するイメージで、社内のルールや方針をまとめたものや、ヘルプページ、FAQなどが該当します。

作業管理

実際の作業手順をまとめたマニュアルです。作業するたびに手元で確認したり、チェックをしたりするもので、“作業手順書”や”チェックリスト”などが該当します。この中で、マニュアルをベースとしたタスク管理ができるツールもあります。

動画マニュアル

作業の状況や操作方法を動画で撮影し、動画ファイルをマニュアルとして蓄積できるツールです。機械の操作や点検など作業時間が短い業務や、飲食店や工場のように現場での作業が発生する業界で多く利用されています。

また他にも、社内ポータルを兼ねたマニュアルや、ゲーム性を持たせたトレーニング用のマニュアルなども存在します。一般的にはどれも「マニュアル」として紹介されてしまうため比較がしづらいですが、活用できる場面は大きく異なります。マニュアルツールを導入する目的や解消したい課題から、どちらがより必要か検討してみてください。

次項では、一般的な形式であるテキストマニュアル・作業管理・動画マニュアルの3つのカテゴリに属するおすすめのツールをご紹介しています。自社にとってどの形式のマニュアルが必要かを思い描きながら検討してみてください。

おすすめマニュアル作成ツール(テキストマニュアル)

まずは、テキストベースで記録するマニュアル作成ツールについて、メリット・デメリット、費用と合わせてご紹介しています。

Confluence

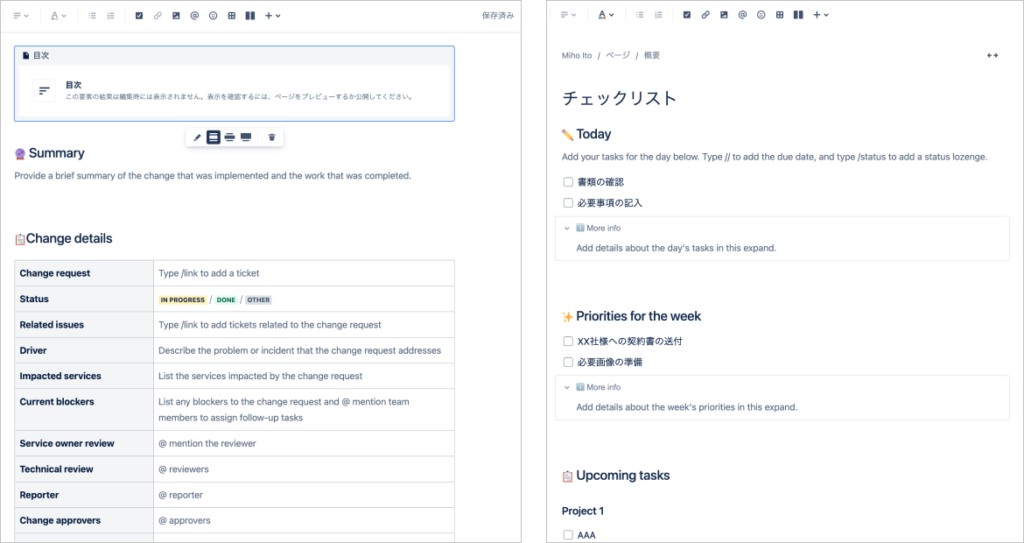

「Confluence」は海外のサービスで、プロジェクト管理ツールとして有名な「JIRA」を運営しているAtlassianが提供しているツールです。弊社でもナレッジ管理のために利用しています。

サービスサイト: https://www.atlassian.com/ja/software/confluence

メリット:

機能が豊富で、あらゆる形式でのドキュメンテーションが可能です。また、プロジェクト計画シートや年間計画のためのテンプレートなども用意されているため、蓄積型のマニュアルだけでなくドキュメントとしても利用できます。ただし、海外製のサービスで日本語対応していない箇所がある点に注意が必要です。

費用:

ユーザー数10名までは無料で利用でき、有料プランは月額690円から利用できます。それぞれユーザー数と利用できる機能に違いがありますので、詳細はサービスサイトの価格ページをご確認ください。

DocBase

10,000社以上に利用されており、シンプルな画面イメージ・操作性がポイントのサービスです。セキュリティに関する機能の充実性にも重きが置かれています。

サービスサイト: https://docbase.io/

メリット:

マニュアル管理ツールとしての機能のほか、簡易的なタスク管理やメモ機能もあり、社内の情報管理に関わる細かな便利機能が充実している印象です。また、セキュリティに関する認証・機能も豊富なため、セキュリティ基準が厳密な企業でも利用しやすいです。

DocbaseのヘルプページがDocbaseを利用して作られており、実際のサービスを触って確認することができます。

費用:

全部で5つのプランがあり、最も安いプランでは月額990円で3名まで利用できます。プランごとにユーザー数とストレージ容量に違いがありますので、料金プランをご確認ください。

Notion

自由度が高いことが特徴のサービスで、マニュアル以外にもあらゆる用途で利用できます。弊社でも一部の業務管理や議事録の管理に使用しています。

サービスサイト: https://www.notion.so/ja-jp

メリット:

何よりも使い心地が軽くサクサク操作しやすい点が特徴的です。マニュアルに特化しているわけではなく、柔軟なドキュメントツールという位置付けのため、かなり幅広い使い方が可能です。弊社でも業務の一部でタスク管理や情報記録のためのデータベースとして利用しています。また、ビジネスだけでなくプライベートでも利用されています。

費用:

無料で一人からでも利用できます。有料では最も安いプランで1ユーザーあたり月額$8から利用でき、全部で4つのプランがあります。プランごとに利用できる機能に違いがありますので、詳細は料金ページをご確認ください。

zendesk

他のマニュアルサービスとはやや形式が異なり、FAQの蓄積に特化したツールです。社内向けのマニュアルとしても利用することができます。

サービスサイト: https://www.zendesk.co.jp/

メリット:

ヘルプページとしての利用がメインのため、検索によって必要情報を探し出しやすい、セクションごとに情報を蓄積できるなど、閲覧者にとって分かりやすく情報をまとめられます。また、ページごとに閲覧範囲を指定できるため社外への共有も簡単に行えます。

費用:

1ユーザーにつき月額$49から利用可能で、全部で3つのプランが用意されています。また、スタートアップ企業であれば6か月間無料でご利用いただける特別プランも用意されています。サービスサイトの料金ページから詳細をご確認ください。

おすすめマニュアル作成ツール(作業管理)

次に、作業管理に適したマニュアル作成サービスをご紹介します。

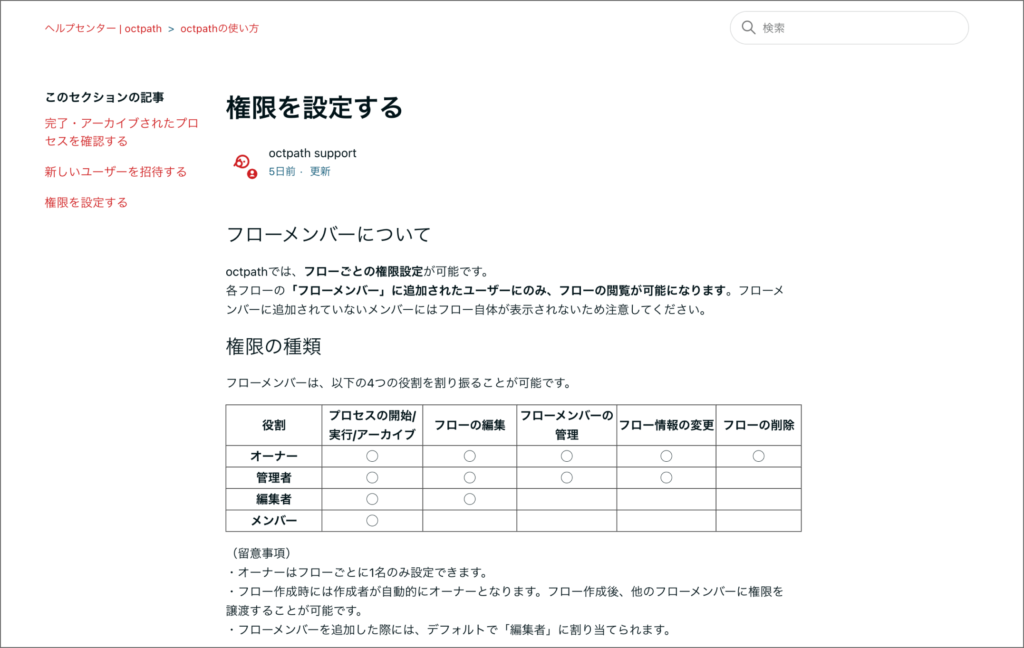

octpath

「octpath」は弊社が提供しているツールです。マニュアルをフロー形式で登録し、そのまま業務管理まで行うことができます。

メリット:

手順をステップごとに分けて登録できるため、業務の流れを分かりやすく整理できます。マニュアルごとに担当者や期限を設定できるだけでなく、チェックや作業内容に合わせた自動分岐も可能で、人手による作業のミスや漏れも防止できます。業務の進捗管理にも利用できるため「マニュアルはあるのにミスや遅れがなくならない」という課題がある方におすすめです。

費用:

1ユーザーあたり月額1,650円(税込)からご利用いただけます。無料トライアルやデモンストレーションも実施しておりますので、サービスサイトよりお申し込みください。

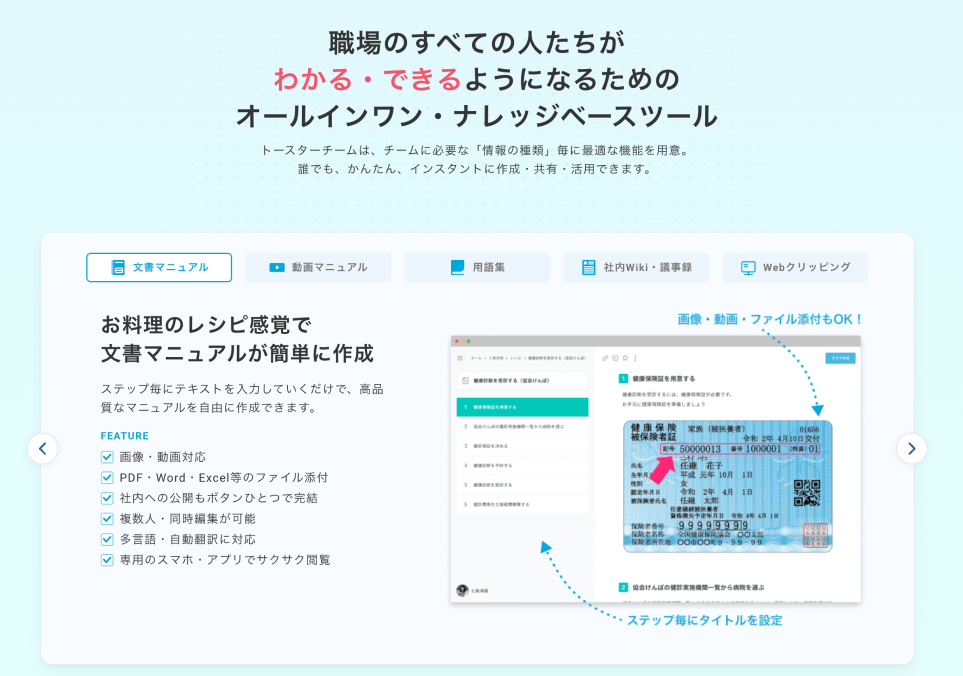

toaster team

「toaster team」は、ライトに利用できることに重きを置かれた、シンプルなマニュアル作成ツールです。累計で2,000社以上が導入しており、飲食店からIT企業まであらゆる業界で利用されています。

サービスサイト: https://toaster.how/

メリット:

UI・操作性がシンプルで誰でも使いやすいことが特徴で、これまでITサービスを利用したことのない方も含め誰にでも使いやすいサービスです。用語集やリンク共有機能など、シンプルながら情報共有に役立つ機能が多い印象です。

また、今回は作業管理のカテゴリでご紹介していますが、動画マニュアルの添付も可能です。

費用:

月額3.5万円から利用が可能で、別途初期費用10万円が発生します。プランによって料金と利用できる機能が異なるため料金ページから詳細をご確認ください。

おすすめマニュアル作成ツール(動画マニュアル)

次に、動画マニュアルを管理できるツールをご紹介します。冒頭で述べた通り比較的作業時間が短い業務や、現場作業が発生する業務に適しています。保存形式や加工に関する機能などに違いがありますので、細部まで比較してみてください。

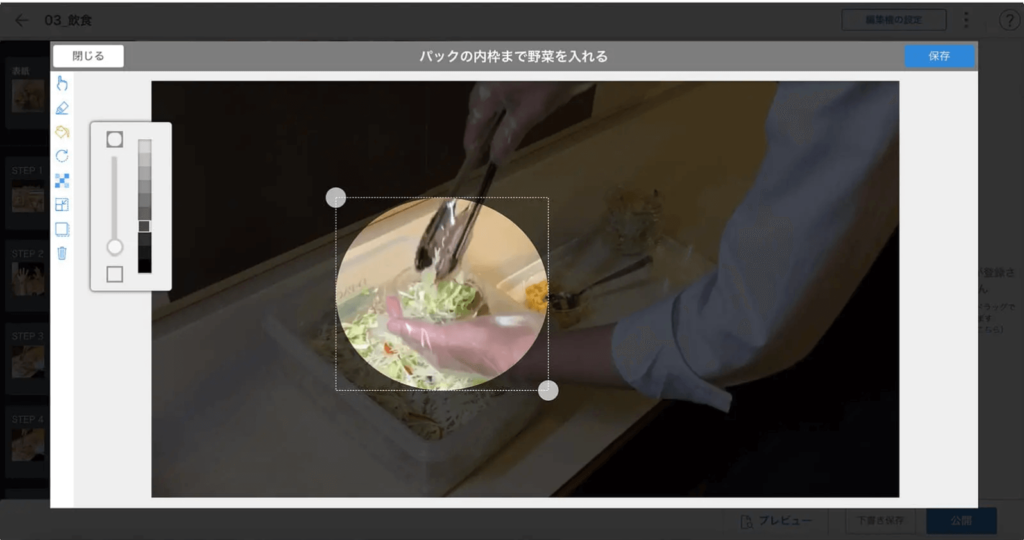

Teachme Biz

「teachme biz」は主に工場や飲食店、スーパーなどでの現場作業を対象としたマニュアルサービスです。タブレットに映写しながらの利用を想定して開発されています。

サービスサイト: https://biz.teachme.jp/

ポイント:

テキストではなく画像・動画の掲載に重きが置かれているため、素材の加工・編集に関わる機能が豊富に用意されています。また、マニュアルを利用して繰り返し作業することを前提としているため、作業の進捗状況を表示したり、タスクとして配信したりすることも可能です。

費用:

月額5万円からの利用が可能で、別途初期費用がかかります。それぞれ利用できるアカウント数や機能に違いがあるため、詳細は料金ページをご確認ください。

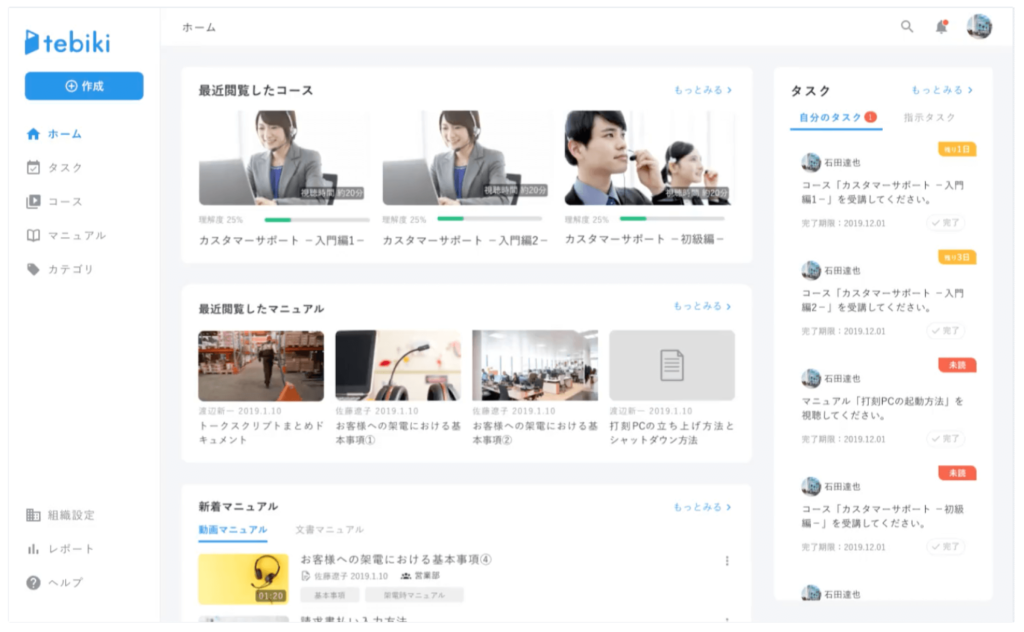

tebiki

動画マニュアルの作成に特化したサービスで、マニュアルを簡単に作成・加工できることに重きが置かれています。

サービスサイト: https://tebiki.jp/

ポイント:

音声認識システムによる自動字幕生成、自動翻訳など、動画マニュアルの作成を楽にするための便利機能が豊富です。動画への加工や文字挿入などもかんたんに行えます。また、現場でのマニュアルの活用状況も確認できるため、対象人数の多い業務も管理しやすく、教育や引き継ぎにも役立てられます。

費用:

サービスサイト上では公開されていないため、個別にお問い合わせください。

マニュアル作成ツール導入の流れ

現時点でのマニュアルの作成状況に応じて異なりますが、一般的なマニュアル作成ツール導入の流れをご説明します。

1. 組織の状況と課題の把握

最初に「マニュアルを活用したい」と思い至った背景や、解決したい課題、現在の組織やチームにおける情報の管理方法を確認します。特に、課題の整理は重要で、次項で検討するツール導入の目的にも影響します。ここでは、関係者にしっかりヒアリングをして、抜けもれなく課題や気になっていることを洗い出すようにしましょう。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

2. Asis Tobeと対象業務の整理

マニュアル作成ツールの導入による目的と、マニュアル作成ツールでの管理対象業務を明らかにしましょう。業務が複数ある中で、どこからどこまでをツールで管理できたら良いか、マニュアル作成ツールによってどんな効果を得たいか、asisとtobeの状態を明らかにすることで、スムーズなツール選定に役立ちます。

細かい作業手順や流れの構築は、導入するツールが決定した後で、ツールに合わせて行うことがベストです。サービスによっては業務整理の部分からサポートしてくれるケースもあるため、業務の全体感の整理だけをしておきましょう。

3. 選定・導入計画を明確にする

ツールを導入するまでの流れやスケジュール感を決めておきましょう。特にツール選定の期限については必ず明確にしておきましょう。実際の例でも、期限を決めないまま、ツール探しをしてしまった結果、意思決定しきれないまま検討だけが先延ばしになるケースがよく見られますので、注意してください。合わせて、選定、トライアル、トレーニングや教育、準備期間、などいくつかの観点でマイルストーンを設けておくのが理想的です。更に各マイルストーンにおいて誰が責任を持つのか?を定めておくことで、意思決定から逃げてしまうことを避けられます。

4.要件に合わせたツールの選定と評価

次に、ツールの比較検討を行います。各サービスサイトからお問い合わせやトライアルの申し込みを行い、サービスについての情報収集をおこなってください。

ツールの検討を行う際、とりあえず話を聞くだけでは適切なツールを判断することはできないので、「検討軸」を持って打ち合わせに臨むことをお勧めします。企業の状況ごとに適切な条件は異なりますが、以下の観点を参考に比較できると良いかと思います。

- 予算に見合う費用か、費用対効果

- 自社のセキュリティ要件をクリアしているか

- 実際の使用感

- サービスのUI/UX

- 自社の業務の特徴に沿った機能かどうか

- 更新・作成はしやすいか

- 今後の機能開発の予定

- 導入後のサポートの有無と追加費用の要否

- データ保証、バックアップ、エクスポートの要件

企業の規模が大きくなると、セキュリティ要件やスマホ対応かどうかなど、サービスの使用感には関係のない部分で足切りをしててしまいがちです。表向きの要件だけでなく、実運用にあたって影響してくる使いやすさ・管理のしやすさも意識することがポイントです。ただし、最も重要なのは「課題が解決できるか?目的が達成できるか?」なので、評価付けの優先度も意識しましょう。

5. 一部の業務で試験的に運用する

ある程度導入したいツールの目星がついたら、試験的に利用してツールの評価を行います。いきなり全社で導入し結局活用できないという事態を防ぐため、一部の部署・チームに限定して小さく業務を回してみます。業務の性質次第ですが期間としては15日〜1ヶ月程度で、実業務の登録を行い、使用感を確かめるケースが一般的です。

試用期間を経たら、必ずチームからフィードバックを得るようにしてください。「課題が解決されそうか」「使いやすいか」など、自社の検討軸に合わせた項目で定量的に評価付ができるようにしておくと、その後の選定がスムーズに進みやすいのでおすすめです。

6. 本格導入

導入したいツールが決まったら、既存のマニュアルから移し替え本格利用を開始します。

本格導入時には、ミスやトラブルの対応がしやすくなるよう部署や支部単位で切り替えを行っう、メンバーを集めて利用方法の説明会を開催するなどの工夫を行うことをおすすめします。

マニュアル作成ツール導入時のポイント

メンバーの意見を取り入れる

導入後、実際にサービスを利用するのは作業者です。導入にあたっては、実際に操作する可能性のあるメンバーの意見を可能な限り取り入れましょう。コストや導入プロセスだけではなく、誰にでも操作できるか、現場作業に必要な機能が網羅されているか等、それぞれの視点から確認してもらうことがポイントです。

必ずトライアルをして操作感を確かめる

実際にサービスを触ってみないと分からないことも多くあるため、可能な限り、導入前にご自身でサービスを触るようにしましょう。弊社のユーザー様でも「デモの場では使えそうな感覚を持ったものの、実際にトライアルを開始してみたら操作方法がわからなくなってしまった」というケースが多くあります。

マニュアルの更新・メンテナンス方法をあらかじめ決めておく

優れたマニュアル作成ツールを導入しても、きちんと更新・管理され情報が最新化されていなければマニュアルとしての意味を成しません。ツール導入時にあらかじめ更新頻度やメンテナンス時期を定めることをおすすめします。目安として、どんなに長くても半年に一度は最新化されているか確認しましょう。

機能比較表などにとらわれ過ぎない

ツール選定時のよくある誤りとして、自社にとって必要と思われる様々な要件から必要機能を一覧を作成して○✗をつけて、○が多いものを選定するというアプローチをとる場合があります。この方法を採用すると一見、定量的・客観的に選定されているように見えますが、「そもそも導入によって得たい効用、目的を達成できるか」という観点や、「総合的な使い勝手」という観点が抜け落ちてしまう場合がありますので注意してください。

予算の明確化と確保を行う

当然ですが、事前にツール導入に投下する予算は明確にしておきましょう。特にサービス利用だけでなく、サポートやカスタマイズなどのオプションによってコストが増加するケースもありますので、どこまでが予算内なのかは決めましょう。

マニュアル化の前に業務の最適化を検討する

筆者が最もお伝えしたいポイントの一つですが、マニュアル作成の際は既存の業務のやり方やプロセスを見直すのに良いタイミングです。既存のやり方をただ可視化するのではなく、削減できる部分がないか?効率化できる部分がないか?を合わせて確認してください。業務プロセスの改善の観点はECRSについて解説した記事もご参考ください。

トレーニングやアフターサポートも忘れずに

ツール導入のプロセスで忘れられがちなのが、導入時のトレーニングが利用開始後のアフターサポートです。マニュアルツールの提供事業者がオプションサービスとして支援してくれる場合もありますが、社内で最低でも1チームに1人はツールについて理解していて、運用方法にも回答できる人を準備しておくようにしましょう。過去の経験では理想的には利用メンバーから選出すると上手く導入が進みやすいのでオススメです。

おわりに

マニュアルは業務進行に大きく関わるため、業務効率化にあたって非常に重要な役割を果たします。自社にとって必要なマニュアルツールを導入できるよう、じっくり比較検討してみてください。