クリティカルパスとは、業務の中で欠かせないタスク同士を繋いだ一連のプロセスのことです。

クリティカルパスの考え方や具体例、改善方法ををご紹介します。

クリティカルパスの概要

クリティカルパスとは

クリティカルパス(Critical Pass)は、直訳すると「致命的な経路」という意味で、プロジェクトや業務の進行において欠かせないタスクを繋いだ際に、最も所要時間が長くなる経路のことを指します。

他の工程を短縮してもクリティカルパス上の工程が終了するまではプロジェクトは終了しないため、プロジェクトの効率的な進行に直結します。

また、「クリティカルパス法」という、プロジェクトの目標達成のために実行しなければならないタスクを特定する”手法”を指すケースもあります。

クリティカルパスの具体例

ECサイト立ち上げを行うプロジェクトを事例ご紹介します。

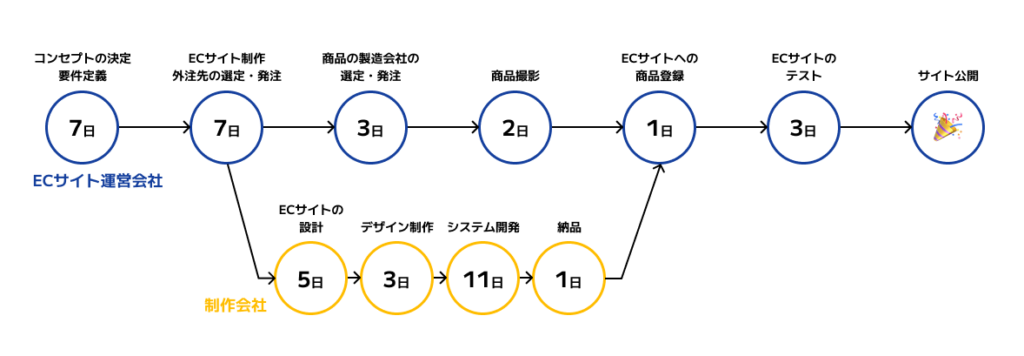

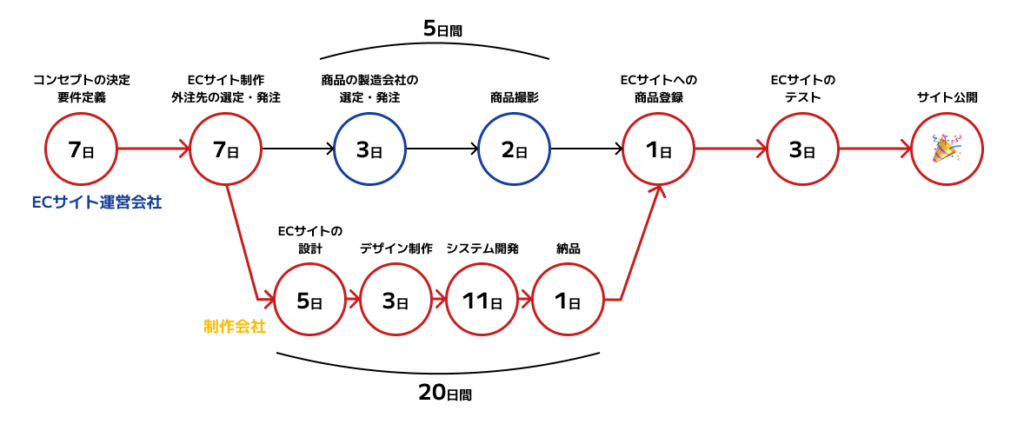

ECサイトを立ち上げる際、サイト制作を外部の企業に委託するケースでは、ECサイトの運営会社と制作会社それぞれが以下のようなタスクを実行します。

【ECサイト運営会社】

- コンセプトの決定・要件定義: 7日

- ECサイト制作外注先の選定・発注: 7日

- 商品の製造会社の選定・発注: 3日

- 商品の撮影: 2日

- ECサイト上への商品登録: 1日

- ECサイトのテスト: 3日

- ECサイト公開

【ECサイト制作会社】

- ECサイト設計: 5日

- デザイン制作: 3日

- システム開発: 11日

- 納品: 1日

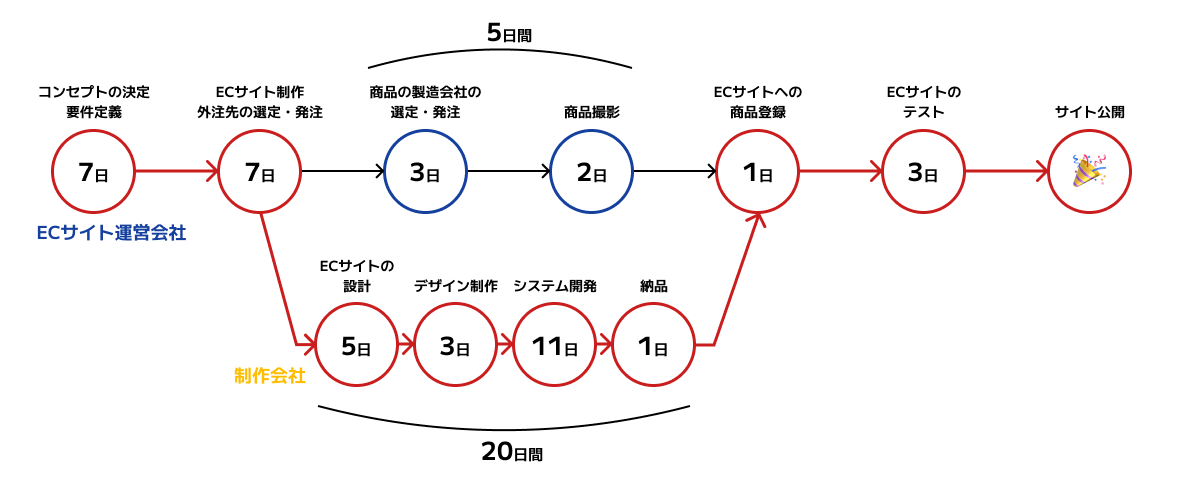

これらを時系列に合わせて画像で表すと、以下のような形になります。

この場合、途中で経路が二つに分かれていますが、制作会社の対応業務の方が所要時間が長いため、以下の赤線で示している経路(「コンセプトの決定・要件定義」から制作会社の対応業務を辿り、サイトの公開までの流れ)がクリティカルパスとなります。

したがって、もっと早くECサイトを完成させる必要がある場合、赤線で示している業務の対応日数を短縮すれば全体の所要時間も短縮されます。一方で、青線で表している商品の製造業務の対応日数をどんなに短縮したとしても、同時に進行しているECサイト制作業務に20日間かかってしまうため、ECサイト公開までの期間は変わらないということになります。

クリティカルパスと類似する手法|PERT

クリティカルパスをより専門的にまとめたものとして、PERT(Program Evaluation and Review Technique)と呼ばれる手法があります。クリティカルパスにおける所要時間を計算する上で、推定値、楽観値、悲観値の3つの値から加重平均を求めます。各業務の所要時間をより緻密に計算するため、クリティカルパスをより専門的に、丁寧に作成したもの、というイメージが近いです。

外部の企業と協業する場合などより正確な見積りが求められるケースや、新規プロジェクトなど正確な所要時間が一切読めないケースなどで、想定所要期間を算出するために利用されます。

また、具体例として示したような、PERT図と呼ばれる専用の図表を用いることも特徴の一つです。各工程の流れを矢印で繋ぎ所要時間を記入することで、フロー全体の動きをビジュアルに把握しやすくなります。ビジネスシーンにおいては、PERTの手法を利用せずにクリティカルパスを求める際にも、PERT図を作成するケースが一般的です。

クリティカルパスを改善することの重要性

クリティカルパスを把握・改善していくことの重要性については以下です。

所要時間の短縮に直結する

繰り返しになりますが、クリティカルパスを削減することはプロジェクト・業務全体の所要時間の削減に直結します。実際のプロジェクトや業務においては予算やメンバー数が限られているため、最終的なゴールの達成に向けて期限内に効率的に業務を進行することが求められます。クリティカルパスを把握し工数の削減に取り組んでいくことで、プロジェクト全体の効率化に繋がります。

無駄なく業務効率化に取り組むことができる

当然の項目ではありますが、クリティカルパスを把握することで、プロジェクト進行において時間のかかっているタスク・反対に全体の業務進行に影響のないタスクが明らかになります。したがって工数を削減したい場合、影響の大きいタスクの改善に重点的に取り組むことが可能になります。

類似プロジェクトや繰り返しの業務にも活用できる

日々の業務では、類似するプロジェクトが発生したり、同様の業務を繰り返し実施したりすることも多々あります。一度クリティカルパスの改善に取り組むことで、得られた知見をその他のプロジェクトや業務の改善にも役立てることができます。該当プロジェクトでクリティカルパスの改善ができた際は、それ以降のタスクにも応用できるよう情報を蓄積しておくことをお勧めします。

業務の可視化や課題管理には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

クリティカルパスの改善方法

クリティカルパスを改善する際には、大きく以下の3つのステップで取り組みます。

1.クリティカルパスを明らかにする

まずは対象業務におけるクリティカルパスを明らかにします。具体的には、以下のような手順で順に取り組みます。

- タスクを網羅的に洗い出す

- タスクの粒度と流れを整理する

- それぞれのタスクの所要時間を記載する

- それぞれの経路ごとに所要時間を合計し、クリティカルパスを算出する

先述したPERT図を利用して表すとわかりやすいかと思います。

またこの際、クリティカルパスを正しく把握できるよう、タスクを網羅的に洗い出すことを意識してください。開始から終了までの流れを時系列でイメージしながら洗い出していくと、抜け漏れが起こりづらくなります。

2.改善すべき業務を探す

書き表したクリティカルパスの中で、工数の削減が可能な業務を検討します。クリティカルパスの中でも影響度には大小があるため、全体のボトルネックになっているような、可能な限り影響度の大きい業務、つまり所要時間の長い業務を抽出するようにしましょう。

3.改善策を検討する

同じ業務の所要時間を削るとしても手段はいくつか考えられるため、いくつか改善策を洗い出した上で、適切な手法を選びます。例えばECサイト制作業務の例では、サイト構築の工数を減らすという観点でも以下のような改善策が考えられます。

- より早くサイト構築が可能な委託会社を探し、依頼先を変更する

- シンプルなサイト構成に変更し、制作する要素を削減する

- ノーコードツールを利用し、社内のメンバーで簡単なサイトを作成することにする

このとき、QCDの観点を抑えながら改善ポイントを探すことが重要です。「QCD」は、生産管理の軸となる3つの単語の頭文字をあわせた言葉で、以下の3つの頭文字を合わせた考え方です。

- Q: Quality(品質)

- C: Cost(費用)

- D: Delivery(納期)

クリティカルパスの短縮は主にDeliveryの改善に役立ちますが、QCDについて理解するうえで重要なポイントはこれらの3要素はトレードオフ(一つの要素を改善するために別の要素を犠牲にしなければならない)関係にあるということです。

例えばECサイト制作に関わるフローの中でDelivery(納期)を短縮しようとした場合、スピードが強みの企業先に変更するとCost(費用)が上がってしまう、シンプルなサイト構成に変更するとQuality(ECサイトの品質)が下がってしまう、などが考えられます。

クリティカルパスの改善策を検討する前に、予算や実現したいクオリティなど、マストとなる条件を明確にすることがポイントです。

業務フローのみなおしや、効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

まとめ

本記事ではECサイトの構築プロジェクトを例にクリティカルパスについて解説しました。実際の現場ではより複雑なプロジェクトやタスクが発生し、様々なケースに対応できるよう柔軟性も必要になりますが、基本は変わらず「最も所要時間が長い経路」がクリティカルパスであり、この経路上のタスクを効率化することがプロジェクト全体の効率化に直結します。是非クリティカルパスを用いて、プロジェクトの円滑な進行に役立ててみてください。