個人が業務を遂行する中で蓄積される「ノウハウ」をチームや組織で共有することは、組織全体の効率化に繋がります。本記事ではノウハウ共有の概要やメリットからおすすめのツールまで解説していますので、業務の非効率性や属人化に課題を感じているマネージャーや管理職の方は、ぜひ参考にしてみてください。

ノウハウ共有とは?

意味と概要

そもそもノウハウは「専門的な知識や技術、情報」のことを意味しますが、一般的にビジネスシーンにおいては厳密に情報の種類を絞らず、業務に関する方法やポイントなど業務進行において必要となる業務知識全般を指して使われます。

ノウハウ共有は、それらのノウハウを部署やチーム内で共有・活用していく取り組みです。より効率的な業務進行や作業品質の安定を目的に取り組まれます。具体的には作業手順書の作成やマニュアル管理ツールの導入などによって実現するケースが多いです。

ノウハウ共有の重要性・メリット

ノウハウの共有はざっくりまとめると「属人化の解消」に役立つ取り組みです。属人化を解消できることにより、以下のようなメリットが得られます。

作業品質を安定させられる

同じメンバーで同じ作業を一定期間進行していると、必然的に業務に取り組む方法や意識しているポイント等に違いが生まれていきます。その結果、担当者によって作業品質にばらつきが生じやすくなります。ノウハウ共有によって業務内容を標準化することで手順や確認事項が明確になり、作業品質の安定に繋がります。

ミスや抜け漏れ、遅れを防止できる

上記と同様、業務内容を標準化できることにより、細かなミスやタスクの漏れ、期限遅れの発生も防ぐことができます。その結果、ダブルチェックやリマインド、修正などの煩雑なコミュんケーションや管理者の業務負荷を下げることにも繋がります。

教育や引き継ぎをスムーズに進められる

常に最新のノウハウを蓄積できていれば、異動や新入社員の入社によって他のメンバーへの情報共有が必要になった場合にも簡単に業務情報の共有ができます。また、場合によってはわざわざ引き継ぎやOJTを行わなくても、マニュアルやツールを渡すだけで完結させることも可能です。

ノウハウ共有の方法

ノウハウ共有には決まった方法があるわけではありませんが、主に以下の方法によって取り組まれます。自社に適した方法はどれか、検討してみてください。

マニュアル・作業手順書を作成する

最も一般的な方法です。業務の手順やポイントを常時蓄積しておくことで、誰でも簡単に閲覧・更新ができる状態を実現することができます。Excelを利用する方法もあれば、専用のツールを導入することもあります。おすすめのツールについては後半でご紹介します。

ミーティングの場でノウハウについて話し合う

最もミニマムな方法です。日次などの定例ミーティングの場で、業務内容の変更や気づきがあれば全体に共有し、次回の作業に活用します。ノウハウがデータとして残らないため他のメンバーへ共有がしづらい、過去の履歴が管理できない、などの問題があるためあまり推奨できませんが、以下のような特定のケースでは機能しやすい方法です。

- 担当メンバーの人数が少ない(目安としては3名以下)

- オフラインで作業をする必要がある

- 頻繁に会議を行っている、行える状況である

少人数のためツールを導入しても効果を得られない、顔を合わせて作業をしていて話しかけた方が早い、という場合に限り検討してみてください。

ノウハウ共有を成功させるコツ・ポイント

ノウハウ共有は業務効率化にとって効果のある取り組みである一方で、うまく取り組めていない企業も多くあります。ノウハウ共有の効果を最大限に得るために、以下のポイントを意識して取り組んでみてください。

ノウハウ共有の目的やゴールを明確にする

業務や組織の状況によって課題がさまざまです。自社でなぜ今のタイミングでノウハウ共有に取り組む必要があるのか、どのような状態になっていれば達成と言えるのか、ノウハウ共有の目的やゴール状態を明確にしてから着手しましょう。例えば「組織拡大に向けて業務情報を整理すること」、「作業品質を安定させ、ミスや抜け漏れの発生を0にする」、「OJTの実施を不要にする」などです。

PDCAサイクルを回す前提で取り組む

ノウハウは常にアップデートされていきます。情報をまとめたりツールを導入して終わりではなく、繰り返し更新し改善していくことを前提に取り組むことがポイントです。

反対に、はじめから完璧なノウハウ管理を行う必要もありません。まずはミニマムな形で特定の業務の重要観点についてのみノウハウ共有が行える状況を作り、その後で手順を具体的に書き込んでいく、業務範囲を拡大していく、という流れで進めていきましょう。

更新や見直しのタイミングを決めておく

ノウハウに変更があれば更新するのは勿論ですが、日々の業務が忙しいと形骸化のリスクが上がってしまうため、あらかじめ更新・見直しを行うタイミングを定期的に決めておくことをお勧めします。業務の発生頻度によりみますが、少なくとも半年に一度は見直しを行えると良いと思います。サービスによっては前回の更新からの経過日数を通知し、定期的な更新を促してくれるものもあります。

ノウハウ共有におすすめのツール4選

ここからは、ノウハウ共有におすすめのツールを解説します。

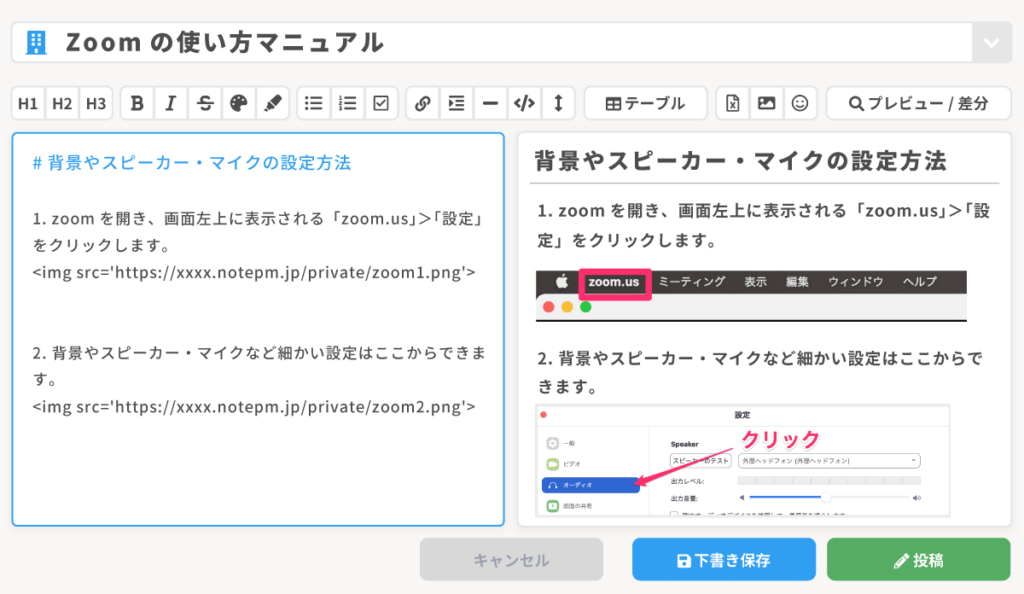

NotePM

シンプルなUIで使いやすさに定評のあるサービスです。2022年12月時点では7,000社に導入されています。

サービスサイト:https://notepm.jp/

サービスの特徴

画像編集・加工機能、テンプレートの提供、PDF・Word・Excelなどの添付ファイル内検索などの細かな便利機能が豊富で、簡単にノウハウを蓄積できることが重視されています。また、ナレッジの編集者はユーザーとしてカウントされますが、閲覧者は無料で利用できるため、全社で利用しやすいこともポイントです。

料金プラン

ユーザー数とストレージ数ごとにプランが分かれています。最も安いプランでは月額4,800円で、8名・80GBまで利用可能です。詳細はサービスサイトよりお問い合わせください。

octpath

弊社が提供しているサービスで、業務に関わる情報をフロー形式で管理でき、そのまま進捗管理も行えます。

サービスサイト: https://octpath.com/

サービスの特徴

ノウハウの「蓄積」だけでなく、ノウハウを活用した「業務管理」に重きを置いています。業務情報を見ながら作業できるため誰でも同じように作業でき、ノウハウの共有や教育・引き継ぎのコストを削減できます。また、分岐処理や、未確認の項目があった場合のアラート機能を利用して、ミスや遅れを未然に防止し業務の進行管理自体をサポートします。

サービス料金

1ユーザーあたり税込1,650円の1プランで提供しています。無料トライアルも実施しており、初期費用などのオプション料金は一切かかりません。

Confluence

海外サービスで、弊社でもナレッジ管理のために利用しています。機能が豊富であらゆる形式でのドキュメンテーションが可能です。

サービスサイト: https://www.atlassian.com/ja/software/confluence

サービスの特徴

他のノウハウ管理ツールと比較して機能が多く、やや玄人向けのサービスのため、ノウハウ共有を行いたい対象業務の複雑性が高い方や、細かくノウハウ管理をしたい方に特に適しています。プロジェクト計画シートや年間計画のためのテンプレートなども用意されているため、蓄積型のマニュアルだけでなくドキュメントとしても利用できます。

料金プラン

ユーザー数10名までは無料で利用できます。有料プランは1ユーザーあたり月額660円から提供されています。

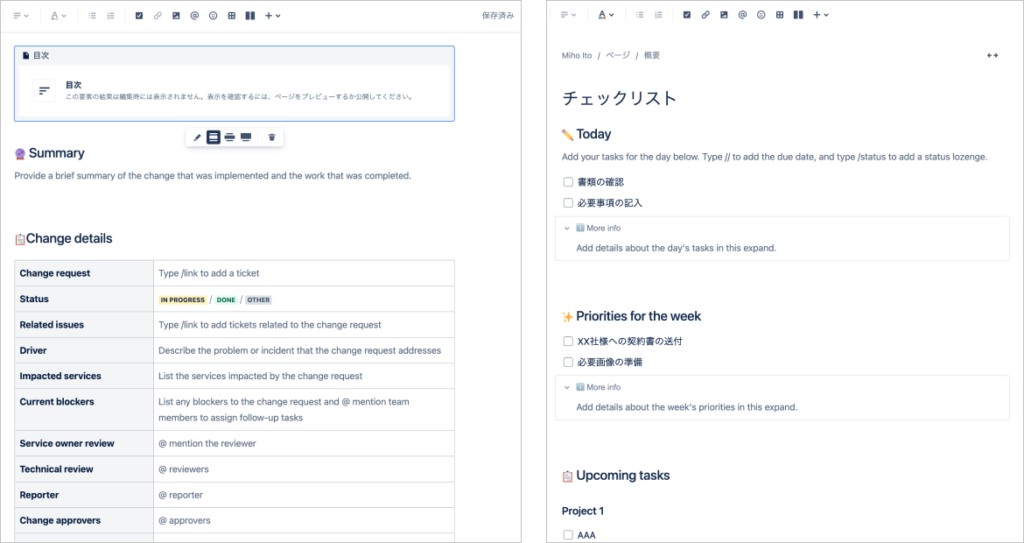

Notion

自由度が高いことが特徴で、ノウハウ共有以外にもあらゆる用途で利用されているツールです。弊社でも議事録の管理や検討資料の蓄積のために利用しています。

サービスサイト: https://www.notion.so/ja-jp

サービスの特徴

使い心地が軽く、サクサクとした操作性が特徴です。使い方次第で柔軟にノウハウの管理ができ、テキストベースでの記録だけでなくチェックリストやタスク管理表としても利用できます。反対に自由度が高すぎるため、きちんと用途やルールを決めておかないと使いこなせない可能性があります。

料金プラン

無料で一人からでも利用できます。有料では複数のプランに分かれており、料金ページの中でそれぞれの違いが説明されていますので、ご確認ください。

ノウハウ共有ツールの選び方・選定のポイント

今回ご紹介した以外にもノウハウ共有ツールは多数あります。自社に合ったツールを選ぶため、以下の観点に沿ってツールの選定を行なってください。

利用者が問題なく使えるかどうか

ツールによって利用の難易度や操作性は大きく異なります。役職や年齢を問わず業務に関わるメンバー誰でも簡単に操作ができそうか、実際にトライアルなどを通して使用感を確かめてから導入することが重要です。可能であれば関係するメンバーを集めて触ってもらうと最もよく感触を確かめることができます。

何が実現できれば良いのか

一つのツールで全ての機能を網羅することはできません。具体的にツールを探し始める前に、マストとなる要望を明確にしておきましょう。またこの時、機能ではなく「できること」や「実現したい状態」を明らかにしておくことがポイントです。機能としては用意されていなくても、別の機能によって実質的に同じことが実現できるケースもあるためです。

セキュリティに問題はないか

ノウハウ共有のために導入するツールには、業務に関する情報を大量に蓄積することになります。通常のクラウドサービスであれば、現在はいずれもセキュリティについて何かしらの対策を行なっているかと思いますが、自社の要件を満たしているか、確認してから導入することがお勧めです。社内に既存のセキュリティチェックシートがある場合はサービス提供者に回答を依頼し、内容を確認しましょう。

まとめ

ノウハウは個人がそれぞれ持っているだけでなくチーム・部署全体で活用できなければ意味がありません。業務の効率的な運用のためにも、ぜひノウハウ共有の実施を検討してみてください。