部下の報連相(ほうれんそう)が不足している場合、その原因は上司の対応やチーム環境にあるかもしれません。適切な対応を理解し実践することで、部下が安心して報連相できる環境が整い、チーム全体の業務効率や信頼関係の向上につなげられます。

この記事では、報連相の意味や重要性とともに、部下が報連相できない原因や上司が取るべき対応について詳しく解説します。情報共有の遅れや作業の抜け漏れが発生している場合には、チーム内に報連相を定着させる仕組みづくりが必要です。

報連相(ほうれんそう)の意味

報連相(ほうれんそう)とは「報告・連絡・相談」を略した言葉であり、社会人に欠かせないビジネスコミュニケーションです。報連相を徹底しているチームは仕事が円滑に進みやすく、上司と部下、同僚同士の信頼関係が築かれています。上司や管理職にとっては、部下の報連相を適切に受け取り、迅速かつ建設的に対応する姿勢が欠かせません。

【報】報告

報連相における「報告」は、仕事の進捗や結果を正しく伝えることです。

例えば、「A案件は予定どおり納品が完了しました」「B案件で発生したトラブルは現在対応中です」といった形で、上司や関係者に対して仕事の状況を的確に伝えるのが「報告」にあたります。

【連】連絡

報連相における「連絡」は、仕事上の情報を上司や関係者へ共有することです。

例えば、「会議の開始時間が13時から15時に変更になりました」「C社の佐藤様が明日10時に来社されます」といった具体的な情報共有が「連絡」にあたります。

【相】相談

報連相における「相談」は、仕事上の課題に対して上司や関係者に意見を求めることです。

報連相には業務管理ツール「octpath」の活用もおすすめです。

例えば、「同時進行している案件についてどれを優先すべきか悩んでいる」「新しい業務を進めるにあたってスキル不足を感じている」など、自分一人では判断しにくい事柄に対して意見や助言を仰ぐのが「相談」にあたります。

報連相が重要な理由

報連相が不足しているチームでは、次のような問題が起こりやすくなります。

- 小さな問題やクレームへの対応が遅れ、顧客からの信頼を失う

- 個々の進捗状況を把握できず、プロジェクト全体のスケジュールが遅滞する

- 仕事上の問題を一人で抱え込み、心身の不調やモチベーション低下につながる

- メンバー同士のコミュニケーションが滞り、チーム全体の士気が低下する

最初は小さな問題でも、発見や対応が遅れると大きなトラブルに発展する可能性があります。こうしたリスクを防ぐには、チーム内での報連相を徹底し、部下が上司に対していつでも気軽に「報告・連絡・相談」できる体制を整えることが重要です。早いうちから対応すれば、問題の芽を早期に摘み取り、影響が大きくなる前に解決することができます。

報連相ができない原因

部下が上司に対して報連相をためらう場面は意外と多く、上司としてはその原因を理解することが改善の第一歩となります。ここでは、部下が報連相を行えない原因を4つ紹介します。

怒られる不安から報告をためらう

報連相の内容は良い結果や進捗報告ばかりでなく、作業ミスや納期の遅れ、顧客からのクレームなど、時にはネガティブな内容も含まれます。こうした事柄こそ迅速な報連相が必要ですが、部下の中には「この件を報告したら怒られるのではないか」と不安を感じ、上司への報連相をためらう人もいます。

作業ミスや納期の遅れが出ないよう業務管理ツール「octpath」の活用がおすすめです。

忙しさを理由に後回しにしてしまう

部下は日々の業務に追われるなかで、「小さな問題だから後でまとめて伝えればよい」「今すぐに意見を求めなくてもよい」と自分で判断し、上司への報連相を後回しにしがちです。報連相の重要性は理解していても、目の前の作業に集中するあまり報告が漏れてしまうケースも少なくありません。特に、ネガティブな内容を伝えるときは心理的な負担を伴うため、忙しさと相まって報告や相談を後回しにしてしまう傾向があります。

多忙な上司に話しかけづらい

上司が常に忙しそうにしていると、部下は話しかけるタイミングを掴めず、報連相を控えてしまうことがあります。重要な連絡や相談があっても、「今話しても迷惑かもしれない」「状況が落ち着くまで待とう」と考えるため、結果的に報連相を後回しにしてしまうのです。これにより情報共有が遅れると、上司の判断や対応も後手に回り、多方面に影響が及ぶ可能性があります。

チーム全体に報連相の習慣が根付いていない

部下が報連相できない原因には、チーム全体に報連相を徹底する習慣がなく、そもそも「誰に言えばよいのか」「どのタイミングで伝えるべきか」を一人ひとりが把握できていないことも挙げられます。報連相の重要性が共有されていないチームでは、誰にも相談できずに一人で抱え込み、問題が大きくなるまで気づかれないこともあります。その結果、適切な対処が間に合わなくなり、トラブルやミスが拡大するリスクが高まります。

トラブルやミスが起こらないよう業務管理ツール「octpath」の活用がおすすめです。

チーム内に報連相を定着させる方法

チームに対して迅速な「報告・連絡・相談」を促すには、日常の習慣として報連相を定着させることが重要です。ここでは、部下が自発的に報連相できる環境をつくるための具体的な方法を紹介します。

報連相のルールを明確にする

報連相を定着させる第一歩は、チーム内で「いつ」「誰に」「どのように」報連相を行うのかを明文化することです。例えば「進捗の遅れはタスク管理ツールのチャット機能で当日中にマネージャーまで報告する」といった具体的な行動基準を示すことで、部下は迷わずに報連相でき、上司としても早期に状況を把握し適切な指示が行えるようになります。ルールを作る際は一方的に押し付けるのではなく、メンバーの意見も聞きながらお互いに負担にならない範囲で決めることが大切です。

気軽に話しかけられる雰囲気をつくる

報連相のルールを整備しても、チーム内に話しかけにくい雰囲気があれば、部下は報連相をためらってしまいます。これを改善するには、報連相を受ける側である上司が傾聴の姿勢を意識し、気軽に話しかけやすい雰囲気をつくることが重要です。詳しくは【報連相を受ける上司の心構え「おひたし」】の項で解説していますので、上司側の心得を知りたい方はぜひ参考にしてください。

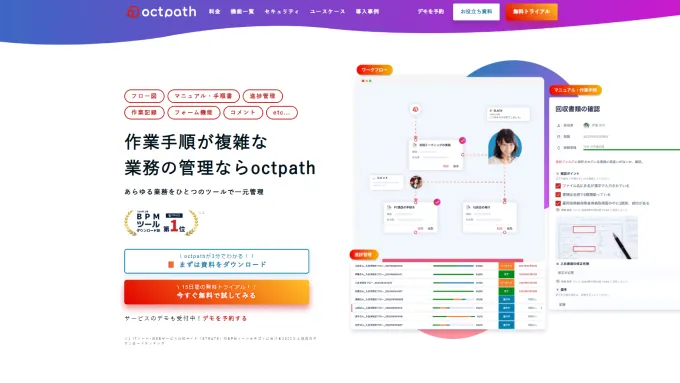

業務管理ツールを活用する

報連相の抜け漏れを防ぎ、迅速な情報共有を行うには、オンライン上で操作できる業務管理ツールの活用が有効です。タスク管理ツールやチャットツールを導入すれば、報連相するべき事柄が発生した際に素早く情報共有され、上司や関係者がすぐに対応を検討することができます。また、緊急を要さない連絡や報告も、わざわざ上司を呼び止めることなくツール上で気軽に伝えられるため、部下の心理的負担が軽減されます。

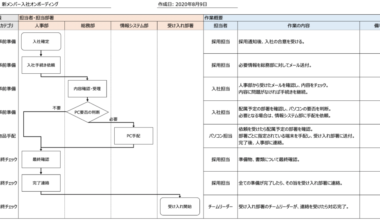

報連相の促進に役立つ業務管理ツール「octpath」

弊社が提供する「octpath」は、個人やチームのタスク内容や進捗状況をフロー形式で見える化するツールです。自分が担当するタスクを確認できるだけでなく、各メンバーの進捗状況がグラフやリスト形式で表示される全体管理機能も備えており、チーム全体の状況を一目で把握できます。また、各プロセスごとに作業メモや申し送りを残せるコメント機能もあるため、チーム内での意思疎通や情報共有が円滑になります。

octpathではチームの規模によって選べる4つの料金プランをご用意しています。

各プランともすべての機能を制限なくご利用いただけます。

| ライト | スタンダード | プロ | エンタープライズ | |

|---|---|---|---|---|

| 月額料金 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 問い合わせ |

| 上限人数 | 20人 | 50人 | 100人 | 100人〜 |

octpathの全機能をお試しいただける15日間無料トライアルをご提供しています。

期間終了後の自動更新なく安心してご利用いただけます。

報連相を受ける上司の心構え「おひたし」

「おひたし」は部下から報連相を受ける上司が心がけるべき姿勢を示すもので、「怒らない・否定しない・助ける・指示する」の頭文字をとっています。部下が安心して報連相できる環境をつくるには、上司がこの心構えを意識した対応を行うことが重要です。

【お】怒らない

部下が報連相をためらう理由の一つに「怒られるのではないか」という心理的ハードルがあります。ここで注意したいのが、「怒らない」とは叱らないという意味ではなく、怒ると叱るは別物であることです。感情的に怒鳴りつけるような行為は論外ですが、部下の間違いを叱って成長を促すのは、上司としての重要な役割でもあります。部下からの報告に改善すべき事実や行動があった場合には、自分の感情に左右されず冷静に指摘することが大切です。

【ひ】否定しない

部下から報告や相談を受けた際、すぐに否定的な反応を示すのは避けるべきです。まずは相手の意見を受け入れて肯定を示し、そのうえで改善点を提案するのが望ましいでしょう。この手法は「イエス・バット(yes but)法」と呼ばれ、否定的な印象を与えずに建設的な指摘を行うことができます。

| 例:この資料はとてもよくまとまっていますね。ただ、もう少し数字の根拠を明示するとさらに説得力が増しますよ。 |

【た】助ける

部下が問題や課題を抱えているときは、まず上司として必要なサポートを提供することから始めましょう。そのうえで、さらに手厚くサポートすべきか、それとも積極的に介入して助けるべきかを冷静に判断することが求められます。過剰な介入は部下の成長を妨げますが、早めに助け舟を出さなければ問題が大きくなる可能性もあるため、状況を把握しつつバランスを見極めることが重要です。

【し】指示する

部下から報連相を受けた上司は、必要に応じて具体的な指示を出し、次に取るべき行動や改善点を伝えます。そのときは、「なぜその行動が必要なのか」という根拠や背景を示すと、部下も納得感をもって行動することができます。

ただし、報連相の内容によっては細かく指示を出すよりも、部下自身に判断させる余地を残すほうが効果的な場合もあります。必要以上に指示を与えすぎず、部下に自ら考え行動するよう促すことが大切です。

おわりに

報連相(ほうれんそう)とは「報告・連絡・相談」を意味し、チーム内の情報共有や意思決定を円滑にするコミュニケーション手法です。報連相を受ける上司としては、感情的に怒らず、否定せず、必要に応じて支援や指示を行う「おひたし」を心がけるとともに、ルールの明確化や業務管理ツールの導入など、部下が報告・連絡・相談しやすい仕組みをつくることが重要です。