ナレッジマネジメントツールは、社内のルールや業務情報などのナレッジをクラウドで分かりやすく管理できるツールで、一口に括っても形態は様々です。この記事ではナレッジマネジメントのメリットから、おすすめのツール、選定時のポイントについて解説しています。

おさらい|ナレッジマネジメントとは

ことばの意味と概要

ナレッジマネジメントとは、企業において個々の社員・各部署が持つ知識やノウハウを共有し、企業全体で活用・実践できるように導くことで、企業としての業務改善・業績向上を目指す取り組みのことです。いわゆる「長年の勘」「コツ」「慣れ」と言われるような、はっきりとした形に表されていない知識やノウハウを、入社したての社員でも分かるように可視化・マニュアル化することが重要視されます。

ナレッジマネジメントのメリット

ナレッジマネジメントのメリットは大きく括ると「属人化の解消」です。

業務を一定期間進行していると、手順やフロー、スキルが作業者に依存することにより、業務の属人化が進行し以下のような課題が発生してしまいます。

- 業務品質がばらついてしまう

- 退職が発生したとき、スキルやノウハウも失われてしまう

- 「XXさんに聞かないとわからない」という状況が発生してしまう

- 何度も同じ手順について教える、同じ質問を何度も受け付けなければならない

- 教育や引き継ぎの際にコストがかかってしまう

- 業務情報がばらつき、確認やチェックのためコミュニケーションコストがかかる

ナレッジマネジメントを行うことで各個人に蓄積されてきた知識やノウハウを企業やチーム全体に共有しつつ業務を標準化でき、上記のすべての課題解決し、業務を効率化することができます。

ナレッジマネジメントツールを導入するメリット

ナレッジマネジメントは紙やエクセルで行う方法もありますが、ナレッジマネジメントをツールで行うメリットは「リアルタイムに情報共有ができる」ことです。

当然ですがクラウドサービスはいつでもどこでも誰でも利用できるため、紙の資料を渡したり取りに行ったりする物理的なコストを減らすことができます。また、内容の更新を行なった場合も即座に反映できるため、ナレッジの形骸化や「古い指示に沿って作業してしまった」という事態も防ぐことができます。そのほか、以下もメリットとして挙げられます。

- ドキュメントの紛失や情報漏洩のリスクを下げられる

- ツール内に蓄積されたデータをもとに、さらなる改善点を探すことができる

- 部署やチームごとに閲覧・編集制限を設けられる

- 膨大な量のナレッジでも、一箇所にまとめて蓄積し瞬時に検索することができる

- 記録者のデータを残せることで情報源が明確になる

ナレッジマネジメントツールをタイプ別に選ぶ

ここからは、実際にツールを選ぶ時に役立つナレッジマネジメントのタイプ分けとその適性について解説していきます。ナレッジマネジメントツールのタイプは、以下の3つに分類されます。

- ナレッジ蓄積・共有型

- FAQ型

- 業務管理型

それぞれについて、解説していきます。

ナレッジ蓄積・共有型

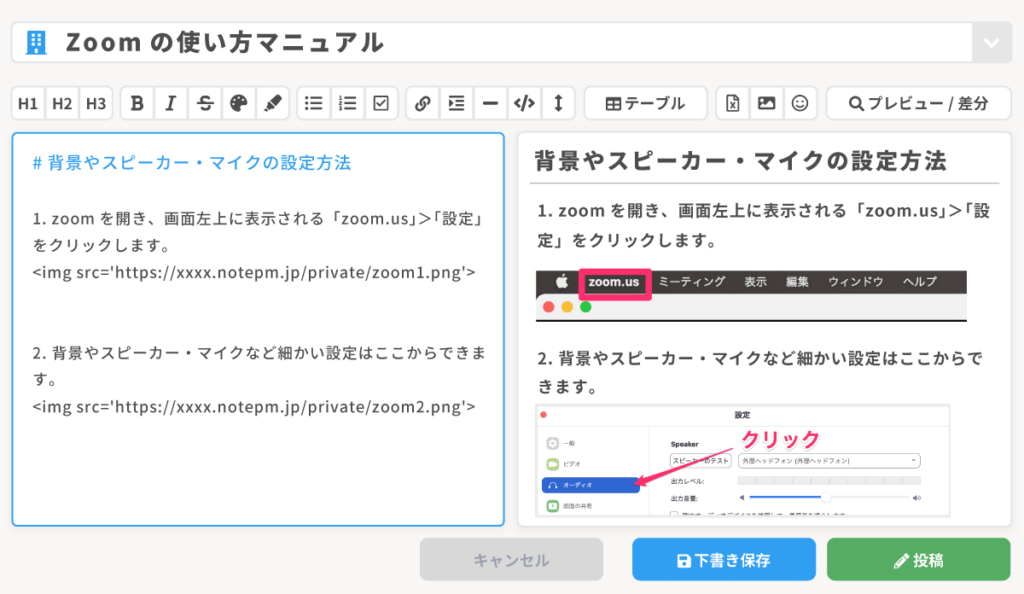

社内にある知識やノウハウをドキュメント形式で蓄積し、閲覧・検索ができるタイプです。「社内Wiki」と表現することもあり、社内全体の情報をウィキペディアのように文書ベースで記録することができます。例えば申請ルールやカルチャーについてなど社内全体に関わる情報のほか、メールテンプレートやシステム利用マニュアルなどの具体業務に関わる情報まで一括で管理できます。全社での導入を検討されている場合や、社内に定型化された手順やルールが大量に存在している場合におすすめです。

FAQ型

業務内で発生した疑問や不明点に回答するFAQ形式でナレッジを蓄積・共有できるタイプです。ドキュメント形式でまとめられるものや、掲示板のように質問者がスレッドを立て、スレッドごと蓄積していける形式など、具体的な仕様はツールによって様々です。

自社内を対象としている場合もありますが、特に社外のユーザー・お客様を対象としたヘルプページとして利用されるケースが多いです。詳細な機能はツールによって異なりますが、質問者の匿名設定や公開範囲の設定、チャットやコメント機能がついているなど、FAQに特化した機能が多く実装されています。

業務管理型

文書としてのナレッジ管理だけでなく、タスクや業務の進捗管理もまとめて行えるタイプです。タスクと作業手順を紐づけて管理できることで作業結果もナレッジとして活用できること、ナレッジを常時確認しながら作業を進められることで記載内容の形骸化を防げることがポイントです。

作成した手順や業務を実際に閲覧しながら業務を進行することがベースとなっているため、作業手順書に近い形式でナレッジを活用したい方に適しています。

ナレッジマネジメントツール11選【2023年版】

おすすめのナレッジマネジメントツールを、先述の3つのタイプ別に紹介していきます。

ナレッジ蓄積・共有型

DocBase

サービスサイト: DocBase

10,000社以上に利用されており、シンプルな画面イメージ・操作性がポイントのサービスです。同時編集への対応や編集履歴の保存などナレッジ管理のための便利機能が付いているほか、セキュリティに関する認証・機能が豊富なため、社内でのセキュリティ基準が厳密な企業での利用にも対応しやすいツールです。DocbaseのヘルプページがDocbaseを利用して作られており、実際のサービスを触ることができます。

| こんな企業におすすめ | 社内のセキュリティ要件が厳密である、シンプルなツールが欲しい |

| 料金プラン | ユーザー数とストレージ容量ごとにプランが分かれています。最も安いプランでは月額990円で3名・3GBまで利用できます。 |

| 初期費用 | 0円 |

NotePM

サービスサイト: https://notepm.jp/

シンプルなUIで使いやすさに定評のあるサービスです。画像編集・加工が可能であること、テンプレートが用意されていること、PDF・Word・Excelなどの添付ファイル内の文章まで検索できることなど、細かな便利機能が豊富です。また、ナレッジの編集者側はユーザーとしてカウントされますが、閲覧者は無料で利用できるため、社内全体で利用しやすいこともポイントです。

| こんな企業におすすめ | 社内全体で利用したい、簡単に操作できるツールを導入したい |

| 料金プラン | ユーザー数とストレージ数ごとにプランが分かれています。最も安いプランでは月額4,800円で、8名・80GBまで利用可能です。 |

| 初期費用 | 0円 |

Qast

サービスサイト: Qast

社内wikiを作成できるドキュメント機能と、スレッドを立ち上げて解答を受け付ける方法であるQ&A機能の2つの形式でナレッジマネジメントができることが特徴のサービスです。20名以上のチームでのみ利用できます。サポートが充実していることも特徴で、サービスの初期設定や定着支援もしてくれるため、全社導入の場合やチームメンバーの人数が多い場合に適しています。

| こんな企業におすすめ | 中・大規模で利用したい、ドキュメントにも都度の質問にも対応したい |

| 料金プラン | ※要問合せ(20名以上からの利用) |

| 初期費用 | ※要問合せ |

flouu

サービスサイト: flouu

ドキュメンテーションと同時にコミュニケーションの取りやすさにも重きを置いているサービスです。ドキュメント単位でチャット連絡ができるほか、他サービスとの連携も可能なため、ツールを跨いだスムーズなやり取りが可能です。セキュリティに関する機能はオプションで追加できるため、必要な機能に絞って利用できます。

| こんな企業におすすめ | コミュニケーションを活発にとりながら編集したい |

| 料金プラン | 1 ユーザーあたり月額¥550 〜 ※2023年3月以降は660円に変更 |

| 初期費用 | 0円 |

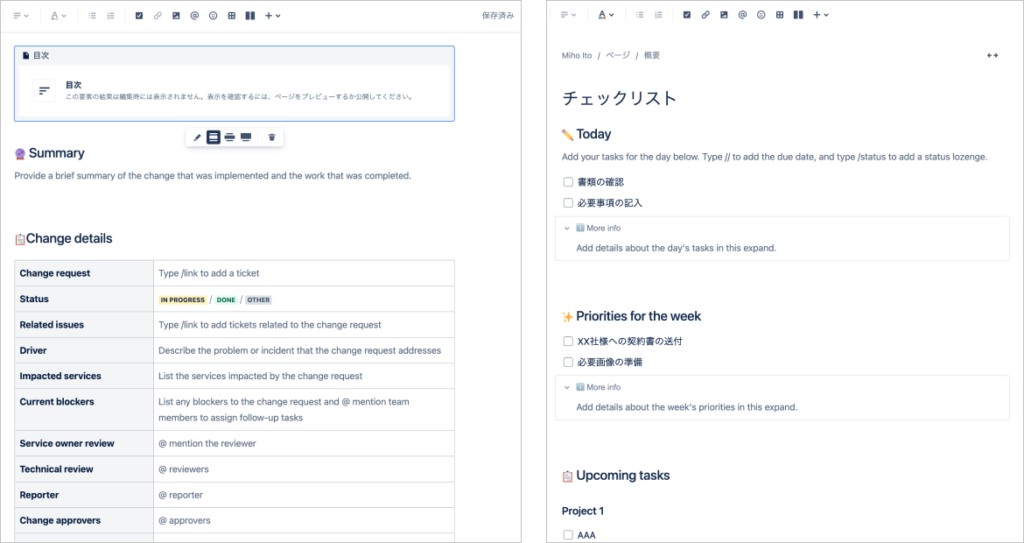

Confluence

サービスサイト: https://www.atlassian.com/ja/software/confluence

「Confluence」は海外のサービスで、弊社でもナレッジ管理のために利用しています。機能が豊富であらゆる形式でのドキュメンテーションが可能です。また、プロジェクト計画シートや年間計画のためのテンプレートなども用意されているため、蓄積型のマニュアルだけでなくドキュメントとしても利用できます。他のサービスと比較して機能が多くやや玄人向けのツールのため、管理したいナレッジの複雑性が高い方、細かくナレッジ管理をしたい方に適しています。

| こんな企業におすすめ | ある程度ツールを使い慣れている、細かくドキュメントを整理したい |

| 料金プラン | ユーザー数10名までは無料で利用できます。 有料プランは1ユーザーあたり月額660円〜 |

| 初期費用 | 0円 |

Notion

サービスサイト: https://www.notion.so/ja-jp

使い心地が軽く、柔軟性が高いことが特徴のサービスです。柔軟なドキュメントツールという位置付けのため幅広い使い方が可能で、弊社でもマニュアルとしての利用のほか、タスク管理や情報記録のためのデータベースとしても利用しています。また、ビジネスだけでなくプライベートでも利用されています。

反対に、使い方を細かく決めたり自身で構築したりする姿勢で利用をしないと、十分に使いきれない可能性があります。

| こんな企業におすすめ | ナレッジ管理の方法を自由に決めたい、ナレッジ管理以外の用途でも利用したい |

| 料金プラン | 無料プランあり 有料の場合は1 ユーザーあたり月額$8〜 |

| 初期費用 | 0円 |

FAQ型

sAI Search

サービスサイト: sAI Search

AIを搭載したFAQシステムです。提示されたタグを選択していくことで、AIが適切な回答結果を指定してくれるため、ナレッジの利用者の検索の手間を省略することができます。また、既にFAQがまとまっている場合はインポートすることでAIが自動でタグを付与してくれるため、ナレッジ登録のコストを削減できることもポイントです。動画の方が効用をイメージしやすいかと思いますので、ぜひサイトでご確認ください。

| こんな企業におすすめ | 人手の作業を最低限にナレッジ管理をしたい、既にFAQを作成している |

| 料金プラン | ※要問合せ |

| 初期費用(税込) | ※要問合せ |

Zendesk

サービスサイト: https://www.zendesk.co.jp/service/

zendeskは、主に社外のユーザー・お客様向けのマニュアルを管理するためのツールです。弊社でも実際に利用していて、UI/UXともに優れており使いやすいと感じています。よくある質問や自社サービスについての情報を、ドキュメント形式でまとめることができます。読者による記事へのリアクションやコメントを受け付けられるほか、チャット機能も付属しており、双方向のコミュニケーションが可能です。ユースケースとしてはお客様向けのヘルプページとして利用されることが多いです。

| こんな企業におすすめ | 操作性の優れたツールを導入したい、お客様向けのナレッジマネジメントを行いたい |

| 料金プラン | 1ユーザーあたり月額$49〜 |

| 初期費用(税込) | $0 |

業務管理型

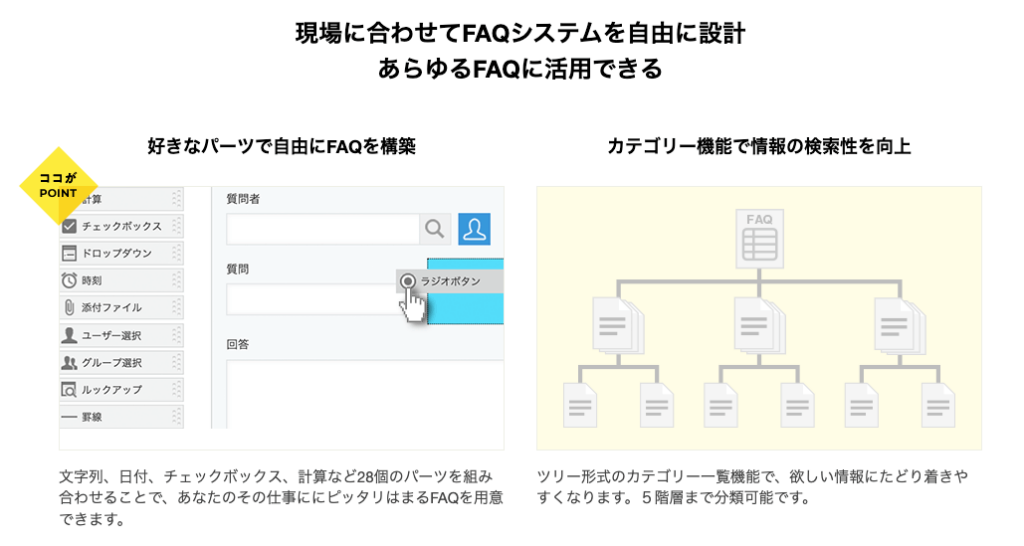

kintone

サービスサイト: kintone

kintoneはカスタマイズして様々な業務管理ができるツールです。ナレッジマネジメントに特化しているわけではなく顧客管理や営業管理、問合せ管理・売上管理などさまざまな利用方法がある中で、カスタマイズの一つとしてFAQとしての利用が可能です。

複数の用途で利用できるため、なるべく一つのサービスで完結したいという場合におすすめです。柔軟性が高い分、初期設定の難易度も高くなる可能性がありますが、自社での設計が難しい場合は導入コンサルタントへの依頼も可能です。

| こんな企業におすすめ | なるべく1つのサービスで業務管理を完結したい |

| 料金プラン | 1ユーザーあたり月額780円〜 |

| 初期費用(税込) | 0円 |

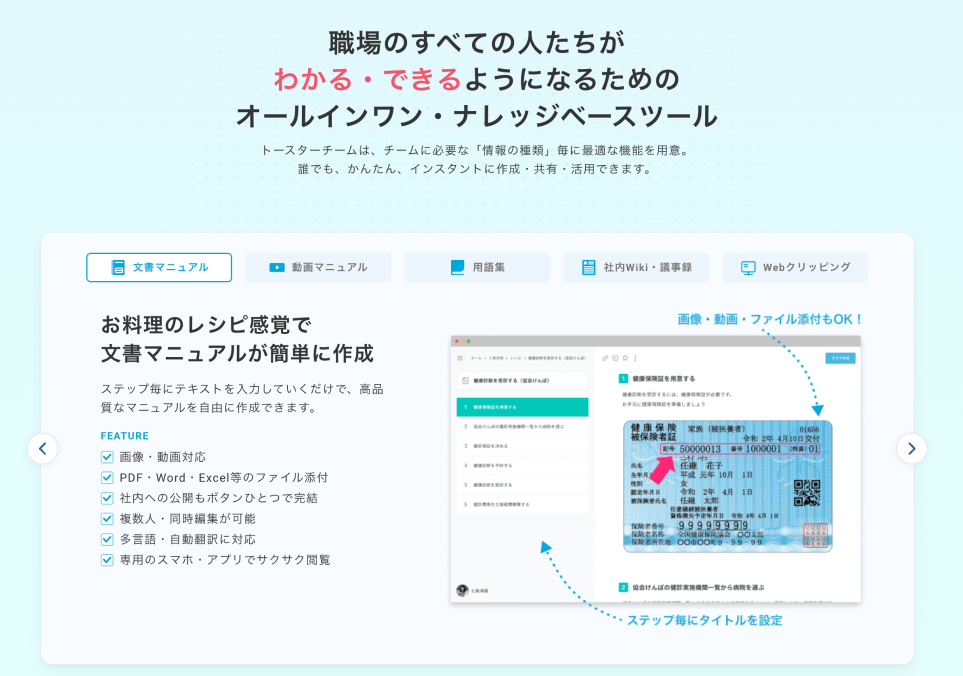

toaster team

サービスサイト: https://toaster.how/

「toaster team」は手順を流れに沿って管理できるナレッジマネジメントツールです。画面の構成・操作方法ともにシンプルでわかりやすく、誰にでも使いやすいことが特徴です。また、登録した手順をそのままチェックリストとしても利用でき、簡易的な作業管理ツールとしても利用できるため、ナレッジとタスクを合わせて管理したいという場合におすすめです。

| こんな企業におすすめ | サクサクした操作性が欲しい、簡単なチェックリストとしても利用したい |

| 料金プラン | ユーザー数とファイル容量、機能ごとにプランが分かれています。最も安いプランは月額35,000円で、50名・100GBまで利用できます。 |

| 初期費用(税込) | 100,000円 |

octpath

サービスサイト: https://octpath.com

ナレッジマネジメントに特化したサービスではありませんが、ナレッジを活用した業務管理ができるサービスです。作業手順やチェックリストなどの必要情報を登録した後、それらを用いてそのまま業務管理ができます。作業結果に応じた自動の分岐処理や、未チェックだった場合のアラート機能があることで、ミスや遅れを防止し、進捗管理のコストも削減できます。

ナレッジが形骸化しているという方、ナレッジの管理だけでなく業務管理にも課題感がある方はぜひご検討ください。

| こんな企業におすすめ | 業務の流れと作業手順をまとめて管理したい、進捗管理にも課題感がある |

| 料金プラン | 1ユーザーあたり月額1,650円〜 |

| 初期費用(税込) | 0円 |

ナレッジマネジメントツールを選ぶ時の注意点

おすすめのナレッジマネジメントツール10選をご紹介しました。ツールの導入を決める前に確認すべき注意点として、以下を確認いただいてから具体的なツールをご検討ください。

ツール導入の目的とゴールは明確か

ナレッジ管理における目的と最終的な理想状態を明確にしてからツールの検討を進めましょう。ナレッジマネジメントツールと一括りにしても、今回ご紹介したように各サービスの特徴やコアとなっている機能は大きく異なります。自社の目的・利用方法を明確にしてから選定することで、より適切なツールを選択しやすくなります。

誰でも操作しやすい仕様になっているか

ナレッジマネジメントツールは、実際にナレッジを記録したり確認したりする作業者の目線で使いやすいことが現場への定着のキーとなります。ツール選定を行う際は立場や役職を問わず幅広く意見を伺いながら検討しましょう。使い手がうまく使いこなせなければ意味がないため、誰にでも利用できそうかどうか、具体的な機能や画面イメージを確認して具体的に検討することが重要です。

セキュリティは規定を満たしているか

中規模以上の企業様であれば、社内でセキュリティ要件が定まっていることがほとんどです。ツール選定時、機能は十分だがセキュリティ要件が満たせず導入できないというケースもありますので、社内の規定を確認してから選定しましょう。特にナレッジマネジメントツールは、利用にあたってツール内に社内の情報を大量に蓄積するため、その他のツールと比較して重要情報が多くなりがちです。セキュリティチェックシートがある場合はツール提供企業の担当者に回答を依頼し、直接確認してみてください。

自社の要件に合っているか

具体的なツールを検討する前に、ツールに求める要件を明確にしておきましょう。例えば外で作業をすることが多い企業ではスマホやタブレットに対応していること、自社で既にツールを導入している場合はそれらと連携できることなど、業態や企業によって必要な機能は異なります。

ただし、ナレッジマネジメントの方法から見直したいという場合は、ツールの要件を設けず、ツール提供元の推奨する方向に運用方法自体を変更することもおすすめです。

更新・メンテナンス方法は決まっているか

優れたナレッジマネジメントツールを導入しても、きちんと更新・管理され情報が最新化されていなければマニュアルとしての意味を成しません。ツール導入時に、あらかじめ更新頻度やメンテナンス時期、担当者を定めておきましょう。目安としては、どんなに長くても半年に一度は最新化されているか確認することがおすすめです。

まとめ

ナレッジマネジメントツールについて解説しました。全体を通して重要なのは、企業の実現したいことに沿ったツール選定を行うことです。ニーズや理想についての意見を収集した上で情報を集め、それらが実現可能かどうかという観点でツールの選定を行なってください。