業務効率化の手段として有効な自動化ですが、実現方法にはいくつかの種類があり、導入にはコストも発生します。

自動化の種類や導入プロセス、具体的な取り組み方までをわかりやすく解説していますので、自動化を導入すべきか検討している方は、ぜひ参考にしてください。

業務効率化・プロジェクト管理には 業務効率化・業務支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

業務を自動化する目的とメリット

自明ではありますが、業務を自動化する目的は業務の効率化です。人手による作業をツールの利用によって自動実行することで、業務進行に関わるあらゆるコストを削減できます。具体的には、以下のようなメリットが得られます。

- 人手による作業をなくすことで、人件費を削減できる

- ミスや抜け漏れを防止できるため、作業品質を安定させられる

- 削減できたリソースをコア業務(より重要な業務)に割り当てられる

- 業務を自動化する過程で業務を最も効率的な形で標準化できる

- 業務によっては、自動実行によって対応時間を大幅に短縮できる

また、今後急速に業務の自動化が進み、将来的にはほとんどの業務が自動化されていくと想定されますが、現状はまだ、少しずつ自動化されはじめているフェーズです。少しでも早く業務の自動化を進めることで、競合優位性を構築することにも繋がります。

業務効率化・プロジェクト管理には 業務効率化・業務支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

自動化が可能な業務の特徴

全ての業務が自動化可能なわけではありません。一般的な企業では、基本的に以下の特徴に当てはまる業務が自動化が可能な業務になります。

- 繰り返し、継続的に発生する定常的な業務

- 手順や作業の流れ、分岐条件等が決まっている定型的な業務

- 物理的な作業が発生せず、PC上で対応が可能な業務

複雑性が高く都度判断が必要な業務は自動化できませんが、業務プロセス内のいち作業であれば自動化することが可能です。例えば「メール送信」や「業務の受け渡し」、「データの転記や反映」などです。詳細は後述しますので、上記に当てはまらないプロジェクトや業務を進行されている場合はそれらも検討してみてください。

また、一度しか発生しない業務や短期間で終了する業務は、削減できる業務コストよりも構築コストの方が高くなるためおすすめできません。

業務効率化・プロジェクト管理には 業務効率化・業務支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

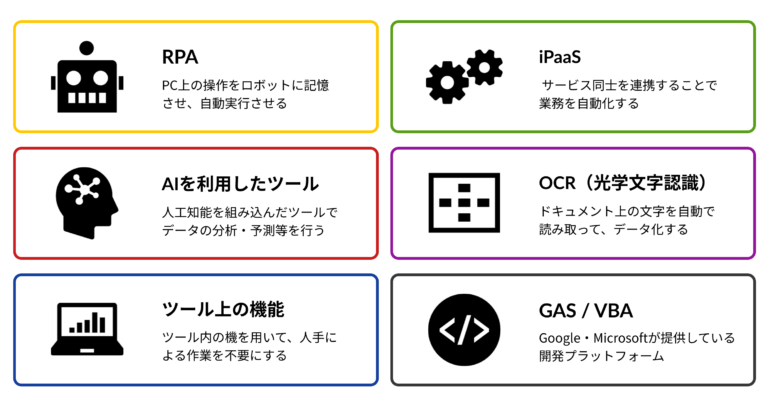

業務を自動化する6つの方法

一口に自動化と言っても実行手段はいくつか存在します。今回は代表的なの手法と、それぞれの特徴について解説します。わかりやすさを重視して分類しているため、MECEではないことにご了承ください。

RPA(ロボティックオートメーション)

RPAは、人手による作業をロボット(RPAツール)に記憶させると、それらの作業を自動実行させることができるプログラムです。PC上で人が作業している流れをRPAツール上でフローチャートに書き起こして設定すると、RPAツールが同じように実行します。近頃はノーコードに近い形でRPAを設定できるツールもあるため、プログラミングの知識がなくても自動化に取り組むことが可能です。

RPAはPC上で実行できる作業のみ自動化が可能です。例えば特定のデータを転記してフォルダに格納する、決まったIDとパスワードを入力してデータの入力をする、などです。

iPaaS

iPaaSは、ツール同士を連携することを通して業務を自動化できるサービスです。iPaaSとの連携に対応しているサービス同士を業務に合わせて繋ぎ合わせることで、自動化します。例えば弊社では、以下のようにツールを連携して利用しています。

- パフォーマンスの確認業務(Googleアナリティクス+Slack)

- Googleアナリティクスで、サービスのパフォーマンスを自動で集計

- 集計内容をslackに毎朝9:00に通知

- 利用申込みフォーム受付後の作業(Googleフォーム+asana+Googleカレンダー)

- Googleフォームで回答を受け付ける

- フォームの回答から3日後に対応すべきタスクをasanaに自動で登録

- フォームに回答された日付に沿ってGoogleカレンダーに繰り返し予定を登録

iPaaSは、トリガーとなる動きに対して設定したアクションを実行できるものです。したがって、フォームの回答やメールの受付など、何某かのトリガーが存在する作業の自動化に利用できます。

AI(人工知能)を利用したツール

人工知能を組み込んだツールを利用する方法です。ビジネスにおいてよく利用されている方法としては、大量のデータを読み込ませた後で、条件に合わせた適切な値を抽出する、自動で分析する、過去の傾向をもとに売上や在庫の予測をする、などがあります。

これまでそのままにしていたデータを利活用できるようになることや、より正確な見立てが可能になることが主なメリットと言えます。

AIの活用方法は対象業務によって大きく異なります。例えば営業シーンでは過去の受注実績から見込みの高い顧客リストを収集・ソートしてくれるサービスなどがあります。具体的なツールを見て、自社で活用できるかどうかを探してみることがおすすめです。

OCR(光学文字認識)

手書きの文字や印刷されたドキュメントの文字を自動で読み取り、データ化することができる方法です。近年はAI-OCRというAIによる文字認識技術を利用することで、癖のある文字や行に被っている文字など以前は解読できなかった文字も識別が可能になりました。

例えば領収書をインポートするだけで経費精算に必要な情報を自動でデータ化する、手書きで記入された申込書を自動で読み取る、などの用途が考えられます。

ツール上の機能

RPAやAIのように自動化に関連するシステムを用いなくとも、ツールやサービスの利用によって手作業を不要にする方法もあります。例えば以下のアクションも広義では自動化のひとつと言えます。

- ツール同士を連携し、ツール間のデータの受渡し・転記作業を自動実行させる

- フォームに回答があった場合に、受付完了メールを自動で送信する

- 業務管理ツールで、事前に設定した条件に合わせて担当者や期限を自動で設定する

- 業務管理ツールに情報入力することで、そのまま次の担当者に情報を引き継ぐ

iPaaSは連携だけができるツールですが、そのほかのツールであっても、そのツールを軸とした連携や自動化は可能なものが多いです。ノーコードで利用できるツールも増えているため、他の方法と比べて気軽に、簡単に自動化ができることがポイントです。

AIと同様に活用方法はツールや業務によって大きく異なり、ツール間の連携に特化したサービスもあれば、業務管理ツールの一部で連携や自動化が実行できるサービスもあります。

GAS(Google App Script)、VBA(Visual Basic for Applications)

それぞれGoogle、Microsoftが提供しているツールです。スプレッドシートやExcelなどと連携することで業務を自動化することが可能です。それぞれGoogle・Microsoftのアカウントを持っていれば誰でも利用することができ、具体的な使い方としては以下が考えられます。

- シートで業務の進捗管理をしている場合に、期限が切れているタスクとその担当者を抽出し、リマインドのため、それらの情報をチャットツールで通知する

- Googleフォームで回答を受け付けた後、回答者のメールアドレスにGmailから受付完了メールを瞬時に送信する

- SNSへの投稿内容をシートに記載しておき、特定の時間に自動で投稿する

- 日次や週次で交代が必要な作業について、担当者の名前をシートに記載しておくことで、当日の朝に担当者をチャットツールで通知する

ただし、実行するにはある程度のコーディングが必要です。全く開発に関する知識がない状態では初期の構築が難しい可能性が高いため、注意してください。

業務効率化・プロジェクト管理には 業務効率化・業務支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

業務を自動化するためのステップ

業務を自動化するまでに必要な手順とステップをご説明します。ツールの検討順や業務整理の度合いによって適切な手順は異なり、不要なステップもあるため、自社の状況に合わせて取捨選択して取り組んでください。

0.目的とゴールを明確にする

自動化は構築にもコストがかかり、一度自動化した業務を再度手作業に戻すことは基本的にありません。なぜ自動化する必要があるのか、本当に自動化が最適な手段なのか、どのような状態になれば良いのか、を必ず確認しましょう。

また、自動化は作業者の業務を大幅に変更する必要があります。反発を防ぐだけでなく自動化をスムーズに推進するためにも、自動化のプロジェクトに関わるメンバーだけでなく、影響を受けるすべての人員に目的やゴールを共有しておくことをお勧めします。

1.業務を見える化・標準化する

自動化するには、業務を見える化し自動化が可能な範囲を把握することと、システムが自動実行できるよう作業内容が標準化されていることが必要になります。

既に最新の業務状況を把握できている場合や、利用したいツールが確定していてツールの利用によって業務整理が可能な場合は、スキップいただいて構いません。

対象の業務規模が大きい場合、RPAを導入する場合は、業務整理のフェーズをコンサルタントやツール提供元に依頼するケースが多いです。依頼費用がかかってしまいますが、自社で取り組むよりも手早く、ミスや漏れなく業務整理ができるというメリットがあります。BPRをコンサルティングに依頼する方法について解説している記事も参考に検討してみてください。

もし自社で小さく導入する場合は、フローチャートや作業手順書を利用することが一般的です。それぞれ作成手順を紹介している記事がありますので、参考にしてください。

また、見える化の対象には、業務の内容はもちろん作業工数も含まれます。現状の業務工数が自動化によってどの程度削減されるかの想定や、実施後のコスト削減率の測定に活用できるためです。見積もりでも構いませんので、工数も把握しておくようにしましょう。

2.ツールを選定し、決定する

把握した業務に適したツールの検討を行います。ツール起点で自動化を検討している場合は、1.と2.のステップが逆転します。ツール検討時には、以下のポイントを考慮してください。

マストとなる要件を洗い出しておく

自社が求めるマストの要件を洗い出しておくことも重要です。例えば社内ではslackでの連絡がメインであれば「slackと連携可能であること」、将来的に複数の業務をまとめて管理したいのであれば「汎用的に利用できること」などです。

要望は挙げればキリがありませんので、あくまでも必須となる条件のみ決めておきましょう。

ツール提供元の企業に積極的に相談をする

ツールの提供元企業はお客様の課題や状況を毎日聞いているため、対象業務について最も多く知見を持っています。社内で判断しようとしすぎず、積極的に話やアドバイスを聞くことで、適切なツールの選定に近づきます。特に、自社の業務に合うかが判断できない・他のツールとの違いが分からないという場合は、積極的に相談しながら検討すことをお勧めします。自社の状況を開示しながら相談をすることで、より適した提案を受けられます。

幅広くツールを検討する

初めから一つのツールに決め切らず、できれば複数のツールを比較検討することをお勧めします。よくある失敗として、初めに営業や提案を受けたツールにそのまま決めてしまうことがありますが、それでは本当に適したツールの導入が難しくなります。少しでも気になるツールがあれば、デモンストレーションや資料請求を利用してサービスの詳細を確認しましょう。

3.業務の一部をツールに乗せ替える

ツールをある程度選べたら、実際に業務を乗せ替えていきます。基本的にはツールの提供企業側が推奨している導入プロセスがあるはずですので、指示に従って進めます。この段階ではツールを一つに決めている必要はなく、複数のツールを同時に使いながら業務を切り替えていくことも可能です。

また、業務改善の検証は極力小さい範囲から取り組むことがセオリーです。業務を複数に分けてツールを使い分けながら、どのツールが使いやすいかを試しましょう。自動化に関わるツールは複雑性が高いものも多いため、まずは正しいツールの操作方法や使いこなすためのTipsを理解することに努めましょう。

4.試験的に実践し、適宜修正を行う

業務を乗せ替えることができたら、実際に業務を進行します。業務フローの変更は実践、修正を繰り返していく中で最適化していくことができます。初めから完璧に構築することを目指さず、まずは試験的に導入を進めましょう。おおかた自動化の設定が終わったタイミングで1度試し、その後、実際の業務の中でも3~5回は試験運用として利用してみると、不具合や手作業によるクオリティとのズレを十分に解消できるかと思います。

5.実作業での運用し、効果を測定する

無事に業務を進められることが分かったら、業務を完全に自動化します。

運用が安定したら、自動化の前後の作業状況を比較し、自動化による効果を定量的に測定します。単純な作業工数の違いだけでなく、構築にかかったコストや今後の運用にかかり続けるコスト、作業者の人件費や採用にかかる費用と見合うかどうかも含めて判断しましょう。

業務効率化・プロジェクト管理には 業務効率化・業務支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

自動化に取り組む際の注意点

保守・運用の方法を明確にしておく

自動化に関連するツール、特に複数のサービスの連携を行うようなツールは、実行エラーが発生するケースがあります。要因は様々ですが、アクセス権限やサービス連携に用いるAPIが更新されたり、一時的にネットワークに不具合があったりするためです。

エラーが発生した場合にすぐ対処ができるよう体制を整えておくことはもちろん、定期的に問題が起きていないかを確認するようにしましょう。

自動化の方法やツールの概要をまとめておく

業務を自動化した担当者が退職や異動をした場合、どの業務がどのシステムに組み込まれているのかが分からなくなってしまう可能性があります。それらは、本当は必要なファイルを削除してしまう、エラーが発生した場合に修正ができない、という事態に繋がります。ツール内でどのプログラムが何を指しているかが分かるようにしておくほか、自動化にあたって作成したフローチャートなどのアウトプットも、整理して保管しておくことをお勧めします。

アウトソーシングも検討してみる

自社で業務に取り組まないという意味では、外部の企業に業務を委託するアウトソーシングも類似するソリューションです。アウトソーシングの場合はテレアポやお問い合わせ対応など、ある程度人手による作業が必要な業務でも対応ができます。

業務によってどちらが適切かは異なります。削減できる作業工数や費用、構築にかかる手間、準備期間の長さなど、複数の観点でコストを比較してみてください。

業務効率化・プロジェクト管理には 業務効率化・業務支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

おすすめの自動化ツール

各ジャンルにおいて代表的なツールをご紹介します。詳細はサービスサイトとツール提供元の企業様にご確認ください。

UiPath|RPA

サービスサイト: https://www.uipath.com/ja

最も有名と言えるRPAツールです。国内の大企業にも多く導入されている実績があり、弊社でも大手金融企業様に導入サポートを行った経験があります。用途によっていくつかのサービスに分かれているため、詳細は提供元に問い合わせをして相談してみることをお勧めします。

zapier|iPaaS

サービスサイト: https://zapier.com/

ツール同士を連携することで、業務を自動化できるツールです。トリガーを設定すると、画像のように複数のツールを跨いで後続のアクションを自動実行できます。社内でも多様しており非常に便利ですが、サービス画面、ヘルプページ、担当者によるサポートのいずれも日本語対応していない点に注意が必要です。

バクラク|AI、AI-OCRを用いた経理業務の効率化ツール

サービスサイト: https://bakuraku.jp/

AIを用いて、経理に関わる複数の業務管理を効率化できます。サービスがいくつか分かれており、バクラク請求書はAI-OCRによる自動読取り、バクラク経費精算は領収書のアップロードによる自動データ入力などが可能です。他サービスとの連携も強化されているため、経理に関わる業務フロー全体の自動化に最適です。

octpath|プロセスマネジメントツール

サービスサイト: https://octpath.com/

弊社が提供している業務管理ツールです。自動化に特化したサービスではありませんが、以下のような場面で自動化が可能です。

- タスクを完了すると次の担当者に自動で通知するため、タスクの受け渡しを自動化

- 必要なチェックがされていない場合アラートを表示することで、作業管理を自動化

- 予め設定した条件に合わせて作業を自動で分岐

ダブルチェックや作業報告、リマインドなどの煩雑な作業をツールの機能で賄えることで、業務を自動化できます。業務がフロー形式で進行する場合、人手による作業も必要だという場合に適しています。

終わりに

自動化と一口に言っても、適切な実践方法や効果はそれぞれ異なります。自社の業務に適した方法を見極めて、ぜひ取り組んでみてください。