BBPMを導入するために最初に行うことは、対象となる業務範囲の決定です。

その際、適切な範囲を定めるためには、判断基準の定義など押さえておくべきポイントがあります。

この記事では、BPMに取り組む際の第一歩として、業務範囲の選定方法とその要点をご紹介します。

ビジネスプロセスの管理や、業務フローの可視化には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

おさらい|BPMとは

BPMはBusiness Process Management(ビジネスプロセスマネジメント)の略称で、ざっくりまとめるとビジネスプロセスの管理によって、定型業務・定常業務の継続的な改善を目指す活動のことを指します。特に以下の2点が特徴的な業務改善方法です。

- 業務をプロセス単位で管理すること

- 継続的な改善を前提としていること

また、BPMは以下のステップで進行していきます。今回のテーマである「業務の選定」は、以下のステップに取り組む前の事前準備として行う作業です。

BPMの概要と具体的なBPMの流れについて、それぞれに解説している記事がありますので参考にしてください。

業務範囲を定めることの重要性

BPMに取り組む際には、以下の理由から明確に業務範囲を定めておくことが重要です。

効率化の効果を最大化する

BPMは複数の業務のまとまりである「フロー」単位で取り組みます。対象範囲が狭すぎると効率化できる部署やチームが限られてしまい効果が最大化できず、反対に広すぎると不必要な部分まで検討が必要になり、BPMの取り組み全体が非効率になりかねません。効率化の効果を最大限に得るために、適切な範囲の指定が重要になります。

やり直しが発生しかねない

業務改善に関わる取り組み全てに該当しますが、計画が曖昧なまま実行に移してしまうと想定していた内容やルートから外れてしまい、施策の内容も乱雑になってしまいます。その結果当初の目的やゴールが達成されず、やり直しが発生しかねません。BPMにおいても、スムーズに実行するためには事前の計画立てが必要であり、対象の範囲についても明確に定めておくことがポイントになります。

ビジネスプロセスの管理や、業務フローの可視化には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

BPMの管理対象にできる業務特性

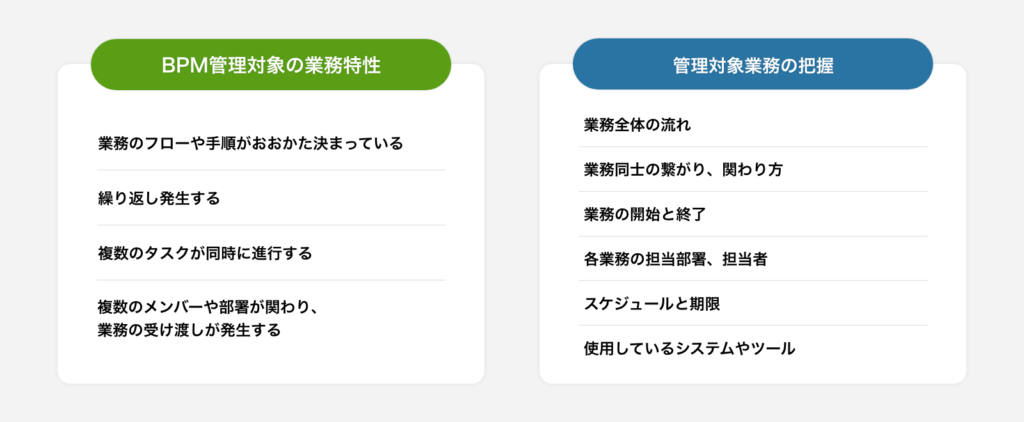

対象の業務範囲を定めるためには、管理したい業務がそもそもBPMの対象業務の条件に該当している必要があります。BPMは全ての業務で利用できるわけではなく、一般的に「定型業務」「定常業務」と言われるような業務が対象です。主に以下の特徴があります。

- 業務のフローや手順がおおかた決まっている

- 繰り返し発生する

- 複数のタスクが同時に進行する

- 複数のメンバーや部署が関わり、業務の受け渡しが発生する

したがって、業務範囲を決める場合はあくまでも定型的な業務に限定する必要があります。一度しか発生しないプロジェクトの管理に取り入れたり都度判断が必要な作業を含んでしまうと、業務全体の最適化ができなくなるので注意してください。

業務整理時のポイントは本当にその業務は定型化できないかを確認することです。日々業務を進めているときには業務を標準化できないと感じていても、対応を整理してみると実際にはいつかのパターンに分類できるケースもあります。

ただし、定型化の判断にあたっては定量的な指標を設けることが難しいです。特に「業務のフローや手順がおおかた決まっている」という部分については、一つひとつの細かい手順や判断軸が完全に決められている必要はありません。筆者の感覚では、特定の業務を構成する作業の名称と担当、実施の順序が言語化できれば問題ありません。BPMに関連する一連の記事に目を通していただければ感覚がつかめるかと思いますので、参考にしてみてください。

ビジネスプロセスの管理や、業務フローの可視化には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

対象の業務範囲の定め方

業務範囲を選定するためには、以下のいくつかの観点を踏まえて検討する必要があります。

- Asis Tobeの明確化

- 管理対象となる業務の把握

- 業務単位と範囲の整理

- 優先順位決め

それぞれ順を追って確認してみてください。

1. Asis Tobeを明確にする

まずは、BPMの取り組みによって達成したいゴール(To be)と、それに対する現状(As is)をそれぞれ明確にしましょう。前述しているように、指針がなければ取り組んでいく中で打ち手がぶれやすくなり、無駄なコストが生まれたり目標を達成できなくなってしまったりする可能性があるためです。BPMの取り組みによって誰のどの業務をどのように変えたいのか、目指すべき状態を今一度確認してみてください。

また、合わせてAsis Tobeの詳細について解説している記事も参考にしてください。

2. 管理対象となる業務の把握

次に、業務情報の収集です。BPMでは業務のまとまりごとに区切ってプロセスの変更を検討するため、業務情報を詳細に把握しておく必要があります。アウトプットのイメージとしては、以下のような情報を洗い出しておきます。

- 業務全体の流れ

- 業務同士の繋がり、関わり方

- 業務の開始と終了

- 各業務の担当部署、担当者

- スケジュールと期限

- 使用しているシステムやツール

各作業の担当者に対するヒアリングもおすすめです。特に専門性の高い業務で実施する場合や、現場ではなく管理部が起点となってBPMに取り組む場合には、実際の業務のイメージがつきづらくなってしまうため、ヒアリングが重要になります。弊社が過去にサポートした企業様でも、経営層の方がBPMに取り組むことを決められた後、具体的な実施内容については現場担当の方に業務の詳細をお伺いしながら取り組んでいきました。

業務ヒアリングについて解説している記事もありますので、参考にしてみてください。

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

ここでは、作業単位で詳細を把握する必要はありません。業務の特性を捉え、どのような業務なのか、そもそもBPMの管理対象となりえるのか、が判断できれば問題ありません。

3. 業務範囲と単位の整理

前のステップで確認した情報をもとに、業務範囲を決定します。

その際、業務の単位を明確にしておくことが重要です。業務単位の捉え方は業務内容や目的に合わせて異なります。例えば入社対応業務でも、資料の確認やメール送信といった10-15分で終わる作業を一業務と捉える場合もあれば、入社者への初回事務連絡、としてまとめる場合もあります。業務単位を決める上での定量的な基準はありませんが、最初は担当者やチームが変わるタイミングで分割すると分かりやすいかと思います。AsisとTobeで整理した内容に照らし合わせながら、目標達成のために管理が必要なスコープを見極めましょう。

4. 実行する優先順位を決める

プロセスを見直したい業務範囲が複数見つかった場合は、同時に全業務で取り組むのではなく、まずは範囲を1つか2つに絞って試験的に取り組むようにしましょう。対象範囲が広い場合も同様に、小さい範囲で実施してから少しずつ拡大していくことがおすすめです。

特に長期間同じ業務プロセスで運用していた場合や関わる部署が多い場合は、一度に業務を変更してしまうとミスに繋がりやすくなります。関係者が少ない、フローが短い、単純作業など、影響度の小さい業務から試験的に取り組み、雰囲気を掴んでからその他の業務へ展開しましょう。

ビジネスプロセスの管理や、業務フローの可視化には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

業務選定時のポイント

目的に沿った業務範囲を定める

大前提ですが、BPMに取り組む前に必ず目的を確認してください。業務改善に取り組むには、契機となる出来事や課題があるはずです。例えば利益を上げるためにバックオフィスのコストを削減したい、入社手続きが定常業務を圧迫しているので入社時の流れをスムーズにしたい、などです。業務を見直し始めると周囲の業務も含めたくなることもあるかと思いますが、まずは本来の目的に沿った範囲でBPMに取り組めるようにしましょう。

業務に関わるメンバーを意識する

BPMの取り組みにおいては、現場メンバーの協力が不可欠になります。対象の業務について考える際には、業務に携わっているメンバーについても意識を向けるようにしてみてください。関係者が多い場合や、現状抱えている業務が忙しいような場合には、事前にBPMの意義や目的について説明しておくことで協力が得やすくなります。

まずは小さく始める

BPMは継続的な管理が必要であると同時に現場メンバーも一緒になって取り組む必要があります。最初からあまりに大きな業務範囲、多くの関係者を巻き込んで始めてしまうと実際に運用するまでの調整等で多くの時間がかかってしまいます。前項の業務単位・範囲でも言及しましたが、BPMによる効果が見込める最小限のスコープで取り組みを開始しましょう。実際に運用され業務のパフォーマンス改善が結果に現れれば、周りを巻き込み拡大しやすくなります。

業務のパフォーマンスを計測できるか確認する

BPMによって達成したい目標を定量的に計測することができるか、事前に見立てておきましょう。計測する対象は、Tobeで設定した目標に連動した指標となるようにします。例えば、ミスの軽減であれば「ミスが発生した数/生産総数」によってミスの発生率を追う、などです。改善したい業務パフォーマンスが計測できるかを見立てておくことで、より本質的な業務設計ができるだけでなく、実際に取り組んだ結果を評価できます。

おわりに

業務範囲の設定方法はご理解いただけましたでしょうか?業務の単位・範囲を意識することはあまりないかもしれませんが、対象範囲の設け方次第でBPMの効果の大きさも変化します。目的に合わせて、どこからどこまでを巻き込んで取り組むべきなのか、確認してみてください。