ナレッジシェアとは「知識の共有」を意味します。ビジネスにおいては企業が保持する情報や、社員個人が持つ知見やノウハウを集約し、ドキュメント化・共有することで、企業活動に活かす目的で実施されます。

近年、労働市場や働き方が変化し企業の労働力不足が懸念されるなか、組織や個人が持つ知識を集約・共有する「ナレッジシェア」に注目が集まっています。この記事では、ナレッジシェアとは具体的にどういうものなのか、取り組むメリットや推進する方法を、おすすめのITツール とともにわかりやすく解説します。

ナレッジシェアとは

ナレッジシェアとは「知識の共有」を意味する言葉です。ビジネスにおいては組織が保持している情報、また社員個人が持っている知見やノウハウを集約し、広い範囲で共有することを指します。近年は社外企業や個人と連携してビジネスを行う企業が増えており、社内に限らず社外とのナレッジシェアにも関心が高まりつつあります。

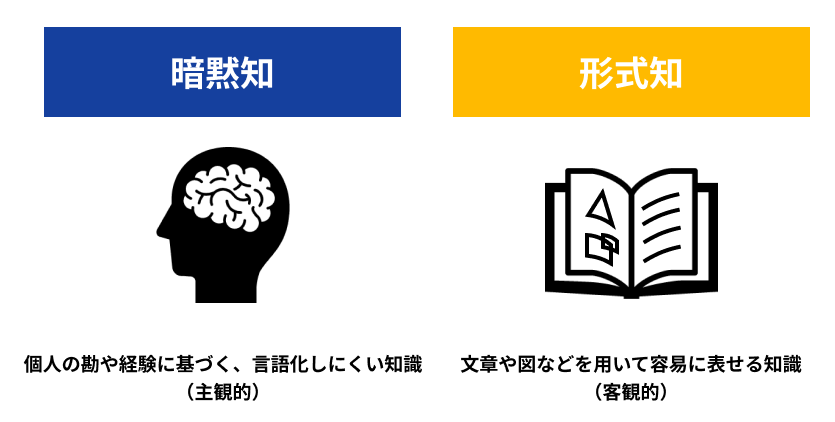

企業活動で社員一人ひとりが培ってきたナレッジは、大きく「暗黙知」と「形式知」の2種類に分けられます。

「暗黙知」とは個人の勘や経験に基づく言語化しにくい知識のことで、主観的であるために人に説明するのが難しいという特徴があります。

一方「形式知」とは文章や図などを用いて、容易に表せる客観的な知識のことです。

ナレッジシェアに取り組むうえでは、すでに形式化されているマニュアルの共有にとどまらず、言語化されていない知識を誰もが理解できるように表現すること、つまり「暗黙知を形式知に変換すること」への意識も欠かせません。一部の優秀な人材が持つ暗黙知を共有し、組織全体の底上げに繋げていくことがポイントです。

業務情報の共有には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

ナレッジシェアが求められる理由

ナレッジシェアが求められる背景には、企業を取り巻く外部環境の変化が存在します。

人材の流動性が高まっていること

労働市場が変化し年功序列や終身雇用が崩壊しつつある今、人材流動性の高まりは企業の懸念材料となっています。自社業務の知見やノウハウを豊富に持つ優秀な人材の流出が企業にとって大きな損失となることは言うまでもなく、企業活動の継続に影響を及ぼすおそれもあります。

従来のように一つの企業に定年まで勤める働き方が少なくなるなかで、企業としては人材が流出しても個人に蓄積された知見は組織内に残すこと、その知見を他の社員や新たな人材が習得し実践できるような環境を整える必要性が出てきました。

業務情報の共有には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

働き方が多様化していること

また、近年は働き方が多様化し、テレワークや在宅勤務、時短勤務、フレックス制度など個人の事情や環境に対応できる働き方を多くの企業が導入しています。企業の柔軟な対応には社員のモチベーションアップやエンゲージメントの向上などさまざまなメリットがある一方、「わからないことがあってもすぐに質問できない」「情報伝達のスピードが落ちてしまう」など、仕事をするうえでの連携やコミュニケーションに課題が残るケースも少なくありません。このようなとき、仕事に必要な知識やノウハウが集約され、誰もが簡単に共有できる仕組みが構築されていれば、業務効率を落とすことなく同じクオリティで仕事を続けることができます。

ナレッジシェアに取り組むメリット

日々の業務で培われた個人レベルの知識をを組織全体で共有するナレッジシェアに、企業が取り組むメリットには以下が挙げられます。

業務における属人化を解消できる

一定期間同じ業務に繰り返し取り組んでいると、業務が属人化し、実際の業務進行において以下のような課題が発生しやすくなります。

- メンバーによって作業品質がばらついてしまう

- 各業務の進行状況がばらけて把握しづらくなり、ミスや遅れが発生しやすくなる

- 各自の取り組み内容に問題がないかを確認するためのコストが発生する

ナレッジシェアによって企業内にあるナレッジを社員同士で共有できることで、情報が標準化され、業務の属人化とそれに伴う課題の解消が可能になります。

業務情報の共有には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

人材育成がスムーズに行える

こちらは属人化の解消に付随する項目です。優秀な人材が持つ知見やノウハウを組織内で共有できる状態を作ることで、初めて業務に取り組む新人の教育や退職時の引き継ぎ作業をスムーズかつスピーディーに行えます。

ナレッジシェアによる人材育成では、教育担当者の主観が入ったり知識量や教え方に違いが生じたりすることがないため、誰もが同じ品質を担保できるようになることもメリットです。個人が蓄積してきた知識をマニュアル化しいつでも確認できるような仕組みが整えば、人材育成にかかる時間とコストの削減にも繋がります。

より優れたノウハウや改善点が見つかる

ナレッジシェアに取り組むと業務に必要な知識が見える化・共有化されるため、業務内容や手順の見直しをメンバー間で容易に行うことができ、現場の中でもより優れたノウハウや改善点を見つけやすくなります。ビジネス環境が激しく変化する現代においては、これまでに蓄積されたナレッジを定期的に見直して、時代に即した成果の出るナレッジへとアップデートしていくことも必要です。個人レベルで保有していた知識をチームメンバーと共有することで、これまでになかった新たな知見やスキルを習得できる可能性があります。

業務効率が改善し組織全体の生産性が高まる

業務の知識や技術、手順などを誰もが参照できるように集約しておくと、必要になったタイミングですぐに必要な情報を確認できるため、業務効率の改善・向上に大きく寄与します。知見やノウハウを伝える指導側の負担軽減はもちろんのこと、知識を習得する側にとっても、形式化されたナレッジがあれば日々の業務をスムーズに進められます。ナレッジシェアによって業務効率化が実現すれば社員一人ひとりのパフォーマンスが高まり、ひいては組織全体の生産性向上にも期待が持てるでしょう。

業務情報の共有には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

ナレッジシェアを推進する方法

社内でナレッジシェアを推進するには、主に以下の2つの方法が考えられます。

①ドキュメントツールでマニュアルを作成する

ナレッジシェアの推進方法としてまず考えられるのが、WordやExcelなどのドキュメント作成ツールを利用したマニュアルづくりです。多くの人が操作方法を知っている身近なツールであるためにハードルが低く、手軽にナレッジシェアに取り組むことができます。

しかし、WordやExcelによるナレッジシェアでは、更新した内容をリアルタイムで共有することはできません。更新の度に毎回メンバーに連絡し再配布する手間がかかり、情報が行き届くまでに時間がかかってしまいます。また、誰がどこまで確認できているかわからないため、必要な人に必要な情報が届いていなかったり、古い情報のままで仕事を進めてしまったりすることも考えられます。時間と労力に見合う成果が得られず、社内のナレッジシェアをスムーズに推進できない可能性があります。

②ナレッジシェアツールを導入する

アナログな方法によるナレッジシェアの課題を解決するのが、クラウド上で運用するナレッジ共有ツールです。業務を行ううえで必要となる知識やノウハウを一元管理し、ナレッジの追加・更新があればリアルタイムで情報共有できます。ツールによっては動画によるマニュアル作成機能もあるため、文章だけでは表現しにくい作業も動画を取り入れることでわかりやすく伝えられ、人的ミスの防止に繋がります。

導入したツールを最大限に活用するためには、事前にナレッジシェアの必要性を組織内で共有しておくことも大切です。ナレッジシェアを推進するリーダーを設置し、理解を深めるための勉強会を実施するなどです。なぜナレッジシェアが必要なのか、ツールを使うことでどのような効果があるのかを明確にし、個人が持つ知見を組織全体で共有・活用していくことを全員が共通認識として持っている状態が理想です。

ナレッジシェアには 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

ナレッジシェアに役立つおすすめツール

ナレッジシェアを推進するうえでは、クラウド上でナレッジやマニュアルを作成・共有できるツールの活用がおすすめです。ここでは、ナレッジシェアに役立つクラウドツールを3つご紹介します。

toaster team

サービスサイト:toaster team

toaster teamは直感的に操作できるシンプルな設計で、マニュアルやナレッジの作成・共有からタスク管理機能まで備えたオールインワンツールです。自動翻訳や外部共有、チャットツール連携などの拡張機能があり、集約したナレッジを社内・社外にて最大限に活用することができます。専用アプリを用いればスマホだけでも簡単に動画マニュアルを作れます。

| プラン | 料金 | 編集・閲覧アカウント数 | ファイル容量 |

| ライト | ¥35,000/月(年間契約) | 50 | 100GB |

| スタンダード | ¥60,000/月(年間契約) | 100 | 200GB |

| ビジネス | ¥120,000/月(年間契約) | 200 | 500GB |

※そのほか機能にもプランごとに差があります。

※初期費用10万円(全プラン共通)

Teachme Biz

サービスサイト:Teachme Biz

Teachme Bizは動画を用いたマニュアルが強みで、主に飲食や製造など現場作業のある業種に向いているナレッジシェアツールです。作業を一つずつステップ化してマニュアルをつくるため、作業内容や手順に変更がある場合も簡単に更新できます。従業員がマニュアルを閲覧したかをチェックできるタスク配信機能も付いており、情報伝達の抜け漏れの防止に効果的です。

| プラン | 料金 | 編集アカウント数 | 閲覧アカウント数 |

| スターター | ¥50,000/月(年間契約) | 10 | 50 |

| ベーシック | ¥100,000/月(年間契約) | 30 | 150 |

| エンタープライズ | ¥300,000/月(年間契約) | 100 | 500 |

※そのほか機能にもプランごとに差があります。

※初期費用は別途問い合わせ

Confluence

サービスサイト:Confluence

Confluenceは弊社でも利用しているナレッジシェアツールで、作業の構築から整理、会話、コラボレーションまでを一か所で行えます。プロジェクト管理や戦略計画など用途に沿ったテンプレートが利用できるため、一から作成する必要はありません。細かい機能が多い玄人向けのツールで、ナレッジ作成・共有のみが目的の場合はオーバースペックになる可能性があります。

| プラン | 料金 | ユーザー数 |

| Free | ¥0(無料) | 10 |

| Standard | ¥690/月/人 | 35,000 |

| Premium | ¥1,310/月/人 | 35,000 |

| Enterprise | 問い合わせ | 35,000 |

octpath

サービスサイト:octpath

octpathは弊社が提供しているサービスで、ナレッジを使ってそのまま業務管理ができるツールです。ステップごとに必要な手順、確認項目を登録でき、ナレッジをフロー形式でわかりやすく管理できます。また、チェックがされていなかった場合のアラートや、チェックの内容に応じた作業の自動分岐を用いることで、ミスや作業の抜け漏れを防止し進捗管理のコストを削減できます。

ナレッジを共有するだけでなく業務の進捗管理まで行いたい場合、既にマニュアル管理やナレッジ管理をしているもののミスや遅れが減っていない場合におすすめです。

| プラン | 料金 |

| スタンダード | 1ユーザーにつき¥1,650/月 |

| ビジネス | Coming Soon |

おわりに

ビジネスにおけるナレッジシェアとは、体験から得た知識や技術を個人レベルではなく組織全体で共有し、業務効率の改善や生産性の向上に繋げることをいいます。業務に必要な知見やノウハウを集約しいつでも確認できる状態にしていれば、その業務の担当者が不在の場合も仕事が停滞することはなく、同じレベルの品質を保ちながら通常通りの企業活動が行えます。

社内のナレッジシェアをスムーズに進めるためには、ナレッジの作成・共有を一元管理できるクラウドツールの活用が有効です。まずは社員にナレッジシェアへの理解を促し、その必要性を組織に浸透させることから始めてみることをお勧めします。