「As Is」「To Be」はビジネスで活用されるフレームワークです。現状を正確に把握し、理想とのギャップを認識することで、取り組むべき課題を明確にできます。

事業計画や戦略立ての場面で利用されることが多い考え方ですが、効果的に活用するには、正しく意味を理解する必要があります。

「As Is」「To Be」の考え方の詳細と、具体的な活用方法や作成のポイントを、テンプレート を使いながらご紹介します。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

「As Is」「To Be」について

読み方と勘違いされがちな言葉の意味

「As Is」「To Be」はそれぞれ「アズイズ」「トゥービー」と読みます。

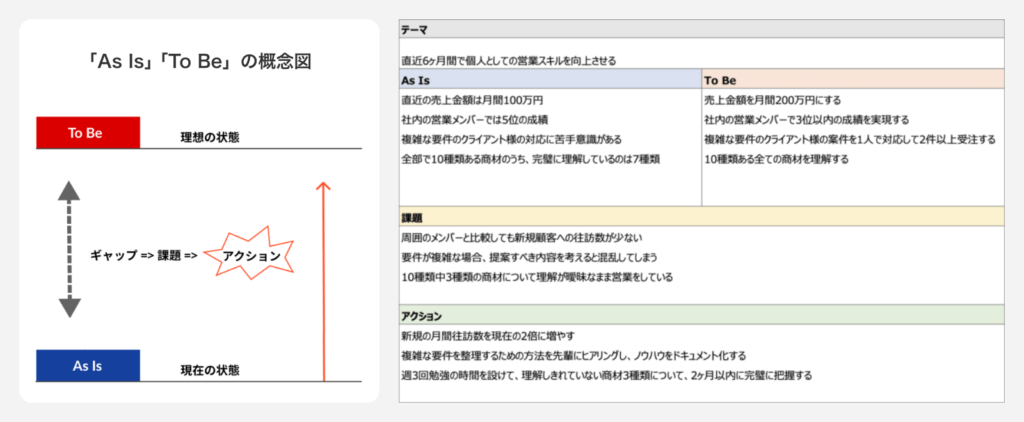

よくある勘違いとして「As Is」「To Be」を「Before」「After」と捉えているケースがあります。大きな意味では間違っていませんが、それぞれ、より明確な内容を表していて、「As Is」は「現在の状態」を、「To Be」は「理想の状態」を表します。

両者を正しく評価・認識することで、ギャップとなる部分が「差分 = 取り組むべき課題」 として顕在化されます。。

非常にシンプルな考え方だからこそ、正しく理解することで、ビジネスにおける様々な場面で活用できます。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

「As Is」「To Be」の利用シーンは計画・戦略立案時

利用シーンは非常に多岐に渡ります。ただ、共通しているのは「計画」や「戦略」の立案時に、取り組むべき課題や、具体的なアクションを明らかにするために活用されます。「As Is」「To Be」を明確にすることで、「なんとなくの場当たり的な計画」ではなく、「将来の理想像に基づいた計画」を立てることができるのです。

大きな規模では「経営戦略」から、小さな規模では「個人の来月目標」まで、主体の規模に関係なく、活用することが可能です。

「As Is, To Be」分析で終わらせない業務改善|理想を「仕組み」で定着させるoctpath活用術

「As Is」について

「As Is」は「現在の状態」を表します。

状態を表す指標は、考察対象によって異なります。売上、コスト、納期、人数などの定量的な指標から、働きやすさ、風土、メンバーの気持ちなどの定性指標まで設定可能です。

「To Be」について

「To Be」は「理想の状態」を表します。

指標は「As Is」同様、定量的なものも、定性的なものも設定可能です。ただ、考える対象のテーマを明らかにし、ギャップの明確にするためにも、「As Is」と「To Be」の指標は揃えることを推奨します。

「To Be」は未来・将来という要素を含んでいますが、「どれだけ先か」は自由に設定可能です。「個人の月間目標」なら「1ヶ月後」、「経営5年計画」であれば「5年後」など、立てたい計画や戦略のスパンに合わせて設定します。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

「As Is」「To Be」活用のステップ

ここからは「As Is」「To Be」のフレームワーク活用方法について具体的なステップに沿ってお伝えします。

1. テーマを決める

意外と忘れがちですが、最初に、何についての「As Is」「To Be」を考えるのか明確にしましょう。テーマは細かく決める必要はありません。一行で説明できる程度の内容で大丈夫です。この際、「期間」と「範囲」と「内容」に注意して決めましょう。

以下に例を記載します。

- 直近6ヶ月間で個人としての法人営業スキルを向上させる

- 20XX年度第1四半期の経理部門におけるコスト削減について

- 20XX年からの5年間において弊社が社会に果たす役割について

小さい規模から大きな規模までいくつか挙げてみました。「期間」と「範囲」と「内容」を事前に明らかにしておくことで、「As Is」「To Be」を考える際に、内容の一貫性を保つことができます。

また、今回は例を挙げて説明していくために、前述の内容から「直近6ヶ月間で個人としての法人営業スキルを向上させる」をサンプルテーマとします。

2.「As Is」を整理する

次に設定したテーマにおける「現在の状態」を洗い出しましょう。おすすめの洗い出し方は、最初にブレーンストーミングに近い形で思いつく限りリストアップし、その後、よりテーマに関連していると思われる内容に整理していくと良いです。最初は内容の細かさや、テーマとの整合性、定量か定性か、はあまり気にする必要はありません。

「直近6ヶ月間で個人としての法人営業スキルを向上させる」というテーマに対しての「As Is」は、例えば以下のような内容です。

- 直近の売上金額は月間100万円

- 社内の営業メンバーでは5位の成績

- 複雑な要件のクライアント様の対応に苦手意識がある

- 全部で10種類ある商材のうち、完璧に理解しているのは7種類

※余談ですが、「As Is」と「To Be」のどちらから最初に考えるべきかについては、ケース・バイ・ケースとなります。以下に従って使い分けてみてください。

「As Is」から考えた方が良いケース

・「As Is」「To Be」のフレームワークを初めて活用する場合

・理想の状態がすぐに思い浮かばない場合

・期間が比較的短期で現実的な計画を立案したい場合

「To Be」から考えた方が良いケース

・現状にとらわれず将来像を描きたい場合

・長期的な目標においての計画を考えたい場合

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。

3. 「To Be」を考える

テーマに対する「理想の状態」を考えます。この時、考え方として前項の「As Is」で洗い出した項目に対応させてください。それぞれの項目について、設定した期間を経た未来における理想がどのような状態かを考えます。

「直近6ヶ月間で個人としての法人営業スキルを向上させる」というテーマに対しての「To Be」は、たとえば以下のような内容です。

- 売上金額を月間200万円にする

- 社内の営業メンバーで3位以内の成績を実現する

- 複雑な要件のクライアント様の案件を1人で対応して2件以上受注する

- 10種類ある全ての商材を理解する

この時、「実現可能かどうか」は考慮しすぎないようにしましょう。あくまでも「理想の状態」として考えることがポイントです。

4. 「As Is」と「To Be」のギャップから課題を見つける

「現在の状態」と「理想の状態」の差分がギャップになります。ギャップを考えると同時にそこにどんな課題があるか、何が解消されれば「理想の状態」になるのかを考えます。先程の例に対してギャップを考えていくと、例えば以下が課題として浮き彫りになります。

- 周囲のメンバーと比較しても新規顧客への往訪数が少ない

- 要件が複雑な場合、提案すべき内容を考えると混乱してしまう

- 10種類中3種類の商材について理解が曖昧なまま営業をしている

もし、課題が大量に出てきてしまったら優先順位付けをして、重点的に取り組む課題を明確にしましょう。

また、よくある誤りとして、ギャップからいきなりアクションを考えてしまうケースがあります。そうすると、課題理解ができていないことで、精度の低い、ずれたアクションに着地してしまうので、注意しましょう。

5. 課題を解消する具体的なアクションに落とし込む

課題が明らかになったら、それらを解消するための具体行動を考えましょう。これまでの要素は定性的な内容も許容していましたが、アクションについては定量的かつ具体的に決めることを目指しましょう。「いつまでに」「どれだけ」「なにを」がポイントになります。再度、例を見てみましょう。

- 新規の月間往訪数を現在の2倍に増やす

- 複雑な要件を整理するための方法を先輩にヒアリングし、ノウハウをドキュメント化する

- 週3回勉強の時間を設けて、理解しきれていない商材3種類について、2ヶ月以内に完璧に把握する

ヒアリングの際は音声を自動で文字起こしする『Texta』がおすすめです。

6. 実行と振り返り

忘れがちですが、もっとも重要なパートです。「To-Be」を実現するために、決めたアクションはかならず実行するようにしましょう。

また、最初のテーマにて決めた期間が経過したら振り返りを行って、どれだけ「To-Be」に近づけたか確認しましょう。振り返りは最後だけでなく、可能であれば途中でも実施することが理想的です。短い期間であれば週一回、長い期間であれば月一回を目安にしてください。

AsIs ToBeのテンプレート

サンプルと雛形をまとめたExcelのテンプレートは以下からご利用可能です。ご自由にご活用ください。

まとめ

「As Is」「To Be」について理解できましたでしょうか。シンプルなフレームワークですが、個人・組織、短期・長期、どのような場面でも幅広く活用することができます。

ご自身が描く未来を実現できるよう、ぜひ、活用してみてください。

効率的な業務改善には 業務改善・支援ツール「octpath」 の利用がおすすめです。